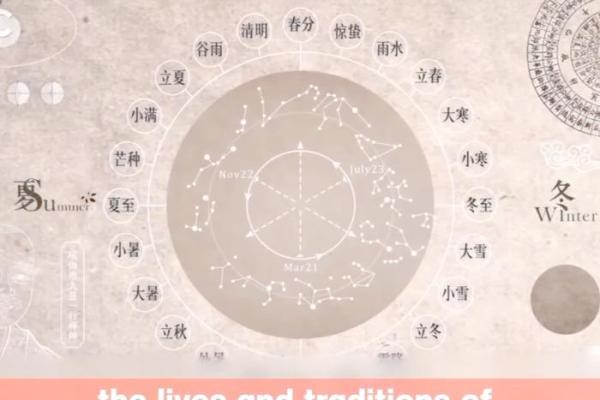

立秋节气:天文角度解读的天象变化

立秋是二十四节气中的第13个节气,通常出现在每年8月7日到9日之间。立秋标志着夏季的结束和秋季的开始,是农耕社会中重要的节气之一。在天文学上,立秋也有着特殊的意义,反映了地球与太阳之间的相对位置变化。

天文变化与地球运动

从天文角度来看,立秋是地球在公转轨道上位置的变化所引起的节气。立秋时,太阳到达黄经135度,标志着秋季的开始。此时,太阳直射地球的南半球,北半球的白昼逐渐变短,气温开始逐步下降。由于地球倾斜的轴心,使得地球各地的昼夜长短发生变化,北半球的秋季逐渐拉开帷幕。

立秋前后的几天,太阳在天球中的位置变化使得地面温度逐步降低,因此也引发了农民的秋收准备。天文学的这一变化直接影响了农业生产的节奏,决定了不同作物的成熟与收割时间。

古代农耕与立秋的关系

在古代农耕社会,节气的变化直接关系到农事活动。立秋标志着“秋收”的开始,农民们会根据这一节气调整播种和收割的时间,确保粮食的顺利生产。中国古代的农业历法高度依赖天文观察,节气的变化常常通过天象的变化来推测。

《淮南子》一书中提到:“秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞。”这不仅表达了秋天的美景,也反映了古人对天象变化的深刻理解。在此节气时,秋天的天气已经开始显现出干燥和凉爽的特点,气候的变化对农作物的生长周期产生了直接的影响。

另外,古人还通过观察天文现象,如恒星的位置和月亮的变化,来决定农业活动的时间。立秋节气的到来,意味着适宜的气候条件和日照时间的变化,这有助于农作物的成熟与收获。

立秋的传统习俗

在立秋节气到来时,中国各地有着许多与秋季相关的传统习俗。这些习俗大多与农事活动、食物和人们的生活密切相关。比如,“吃秋饼”便是很多地区的立秋习俗。秋饼象征着丰收和吉祥,吃秋饼不仅是一种庆祝秋天到来的方式,也代表着对未来丰收的期盼。

此外,立秋还有“贴秋膘”的习俗。人们在这个节气食欲增加,常常会通过增加肉类食物来“补秋膘”,即增强体力以应对接下来的寒冷天气。这一传统习俗与人类的生理需求和气候变化息息相关。

在农耕文化中,立秋时节还有“打秋风”的活动,意味着秋季风的到来。人们认为秋风吹过会带来丰收和好运,因此会通过这种方式来表达对秋季的迎接和祝福。

历史案例:古人如何观察天象

在古代,立秋的到来是通过天象的观察来预示的。中国古代的天文观测仪器如浑天仪、天文台等,使得天文学家能够精确地记录太阳的运动轨迹,从而推算出各个节气的到来。例如,东汉时期的天文学家张衡通过观察日月星辰的变化,准确地推算出立秋的时机,并根据此调整农耕活动。

另一例子是《周易》中的“天行健,君子以自强不息”。这句话反映了古人对天象变化的深刻认识,他们认为天地之间的变化是有规律的,人类应当顺应自然规律,利用天文现象的变化来指导农耕和生活。在立秋时节,古人常常会进行祭天仪式,以祈求丰收和平安。

现代传承与立秋

今天,虽然现代社会的农业生产和生活方式已经发生了巨大变化,但立秋这一节气的传统依然得以传承。例如,在一些地区,人们仍会按照传统习惯吃秋饼、贴秋膘等,这不仅是一种饮食文化的传承,也是对自然变化的尊重和对季节更替的认同。

现代社会中,随着科技的发展,人们已经不再依赖天文观测来指导农业生产。然而,节气仍然深深植根于文化中,成为了我们日常生活中的一部分。无论是在节庆活动中,还是在饮食、习俗中,立秋都承载着古老的智慧和现代社会的传承,成为了文化的纽带。

立秋,不仅仅是季节的变化,更是人与自然关系的体现。它通过天文变化连接着古今,影响着我们的生活方式与文化习惯。

起名大全

最近更新

- 今日是剪发造型吉日吗 2025年7月13日剪发造型适合吗

- 2025年7月开生坟哪天适合的日子 吉利旺财开生坟佳日

- 今日是定亲吉日吗 2025年7月13日这天能定亲吗

- 2025年7月13日几点供奉祖先牌位最合适 供奉祖先牌位几点是吉时

- 今日是安装房梁吉日吗 2025年7月13日适合安装房梁吗

- 今日是堵破洞吉日吗 2025年7月13日堵破洞适合吗

- 2025年7月13日几点出殡最合适 出殡几点几分是吉时

- 今天适合进新房吗 2025年7月13日进新房好吗

- 今日是举办就职典礼吉日吗 2025年7月13日举办就职典礼是否适宜

- 2025年7月13日几时挂床帘最好 挂床帘吉时查询

- 今日是修储存间吉日吗 2025年7月13日是不是修储存间的好日子

- 今天适合钓鱼星吗 2025年7月13日钓鱼星好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气