清明节:佛教与农耕文化中的祭祀与缅怀传统

清明节自古以来便承载着丰富的文化内涵,它不仅是祭祖和缅怀先人的时刻,还深深根植于中国的农耕文明和佛教传统中。作为中国传统节日之一,清明节有着悠久的历史,其背后的祭祀文化与农耕文化息息相关,佛教元素也在其中发挥着重要作用。通过对清明节的起源、习俗及其历史案例的解读,我们能够更好地理解这一传统节日的文化深度。

农耕文化的影响:起源与发展

清明节的起源与农耕文化紧密相连。在中国传统的农耕社会中,清明节标志着春耕的开始,意味着天气转暖,适宜播种。这一节令的设立不仅符合农民对天时的掌握,也与中国古代的天文知识密切相关。根据《周礼》中的记载,清明节属于二十四节气中的一个重要节点,具有调节农事的功能。古代的农民通过观察天象来决定农耕活动,清明正是春季生长季节的开端,适宜播种和耕作。

因此,清明节成为了农民的一个节令性的祭祀时刻。在这一天,许多地方的农民会举行祭祖活动,以祈求祖先保佑农田丰收。这种祭祀不仅是对祖先的尊敬,更是一种与自然环境和农业生产密切相关的传统行为。祭祀活动通常伴随有扫墓、修整祖坟等习俗,象征着对生命和自然循环的尊重。

佛教文化的渗透:清明节的宗教仪式

佛教自东汉时期传入中国后,逐渐与中国本土的传统文化相融合,尤其在祭祀文化中,佛教的影响愈加明显。清明节期间,许多人会在寺庙中举行超度仪式,供奉先人,祈愿亡灵得以超脱。这种宗教活动反映了佛教的“六道轮回”观念,即生命的循环不息,生死无常。

在佛教的传统中,清明节是一个合适的时机来举行祭祀和忏悔,来超度亡灵,祈求安宁。尤其是“放生”这一活动,成为了清明节期间一种特别的习俗。放生不仅仅是为了积德行善,更是借此表达对生命的敬畏和对自然界生灵的慈悲。这一传统在佛教徒中影响深远,并在清明节期间得到广泛的实践。

传统习俗:饮食与活动的融合

清明节的习俗丰富多样,其中饮食与活动是最具代表性的部分。清明节期间,最具特色的食品就是青团和寒食。这些食品的制作和食用不仅仅是为了应景,更是对农耕文化的一种体现。青团通常使用艾草或其他绿色植物的汁液制成,象征着春天的生机与繁荣。寒食则是祭祀先人时常吃的食物,代表着对祖先的尊敬以及对传统的传承。

除了饮食,清明节还有扫墓、踏青等活动。扫墓是清明节最重要的活动之一,家人们通常会去先人的墓地进行扫墓祭祀,表达对先人的思念和敬仰。而踏青则是人们在春暖花开之际,走出家门,享受大自然的风光,寓意着生命的复苏与希望。清明节期间,人们通过祭祖、扫墓、踏青等活动,体现了人们对生命和自然的尊重,同时也延续了古老的农耕文化。

历史案例:古代和现代的传承

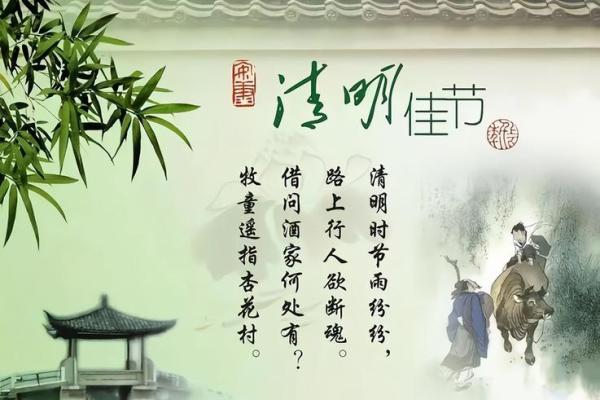

历史上,清明节有着许多与祭祀和农耕文化相关的案例。在唐代,诗人杜牧在《清明》一诗中便描述了清明节的祭祀活动:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”杜牧通过这一诗句展现了清明节时节的悲凉氛围以及人们在这一节日中对故人的怀念和对生命的反思。

进入现代,虽然清明节的形式有所变化,但其核心文化内涵依然得以传承。在今天,许多人仍然会回到故乡,进行扫墓祭祖,尤其是在农村地区,祭祀活动仍然十分盛大。城市居民也会选择前往公墓或寺庙,参与超度仪式和祭祀活动。此外,随着社会的发展和宗教的普及,佛教的超度仪式成为现代清明节的重要组成部分之一,放生等慈善活动也越来越受到关注。

清明节作为一个传统节日,经过数千年的传承,依然在今天生生不息。它不仅是祭祀和缅怀的时刻,也是文化认同和社会联系的重要纽带,承载着人们对自然、对生命、对祖先的敬仰。

起名大全

最近更新

- 今天适合安放柱基吗 2025年7月12日安放柱基是不是适合的好日子

- 今天适合举办寿宴吗 2025年7月12日这天举办寿宴有没有讲究

- 今天适合举办婚礼吗 2025年7月12日举办婚礼日子好吗

- 今天适合做生意买卖吗 2025年7月12日是不是做生意买卖的好日子

- 今天适合开光仪式吗 2025年7月12日开光仪式当天黄历吉日吗

- 今天适合喝结婚酒吗 2025年7月12日喝结婚酒是不是黄道吉日

- 今天适合出海航行吗 2025年7月12日出海航行是适合的吉日吗

- 今天适合厨房搬迁吗 2025年7月12日厨房搬迁是适合的吉日吗

- 今天适合住宅装修吗 2025年7月12日是不是住宅装修好日子

- 今天适合安装柱子吗 2025年7月12日安装柱子是否适宜

- 今天适合坐船吗 2025年7月12日坐船当天黄历吉日吗

- 今天适合亲戚走访吗 2025年7月12日亲戚走访行不行是好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气