五月节气:如何通过养生保健迎接夏季的到来

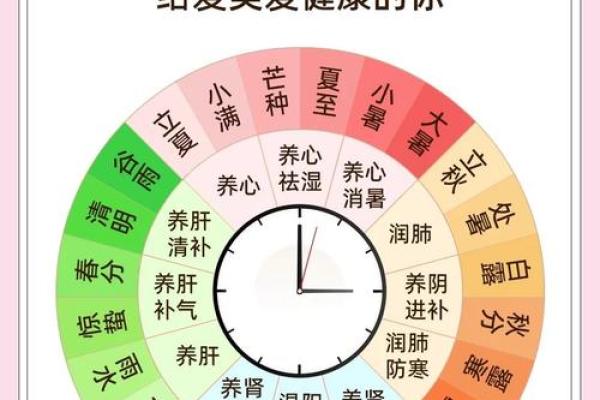

五月的到来意味着夏季的脚步越来越近,这是一个重要的节气,也是人们开始调整养生方式的时机。五月节气的养生保健有着深厚的文化底蕴和历史传承,结合天文变化与农耕智慧,通过合理的生活习惯和饮食调养,能帮助身体顺利过渡到炎热的夏季。

五月节气的起源与天文变化

五月节气对应的是小满,是农历的一个重要节气,标志着春季的尾巴和夏季的开始。在天文上,小满的太阳位于黄经60度,此时白昼渐长,气温升高,逐渐进入夏季的气候特征。从古代农耕文化的角度来看,小满是一个极为重要的节气,代表着麦类作物的灌浆期,也意味着农田中的作物开始生长茁壮。

这一时期,农民开始注意夏季的气候变化,调整种植方式和劳作节奏。同时,夏季的到来也使得人们的生理机能发生变化,人体阳气逐渐旺盛,外界气温升高,身体容易积热,因此在养生方面需要更加注重调节。

传统习俗中的养生保健

在中国传统的五月节气里,很多地区有着自己独特的养生习惯,饮食和活动是其中的重要部分。自古以来,民间有“夏吃苦,冬吃补”的说法,五月节气的饮食讲求清淡与滋养。此时,很多地方的传统食品,如绿豆汤、荷叶粥、菊花茶等,都是为了清热解毒,排除体内的湿气和热气,帮助身体保持轻盈。

此外,传统的五一劳动节和五月节气期间,人们常常参与各类户外活动。比如,放风筝、爬山等,不仅有助于身体的健康,还有助于调节情绪,增强阳气的流通和抵抗力。通过适当的体育活动,人们能够在炎热的夏季来临前,增强体力和免疫力,为即将到来的高温天气做好准备。

汉代的养生智慧

在汉代,养生文化已经相当成熟。特别是在《黄帝内经》中,早已提出了“春夏养阳”的理念,强调春夏季节应适当增加户外活动,增强阳气。汉代的医学家认为,夏季人体阳气最旺,但由于气温较高,容易导致体内阳气过盛,因此建议采取调和的养生法,以保持体内阴阳平衡。

此时,饮食上提倡以清淡为主,常见的食材如豆类、绿叶蔬菜等,既能清热解毒,又能促进消化,帮助身体维持一个相对稳定的状态。通过这种方式,古人已经意识到,正确的养生方法能够帮助顺利过渡到夏季,并为迎接高温做好充分准备。

唐代的“避暑”文化

唐代是中国文化的黄金时期,养生文化也得到了极大的发展。唐代的宫廷和百姓们都非常重视夏季的健康调养。在《大元大一统志》一书中,记载了当时流行的避暑方法,如使用荷花、菊花等草药泡水,制成清凉饮品,这些方法不仅能解暑降温,还有助于舒缓压力,促进血液循环。

此外,唐代人注重与自然和谐相处,许多文人都会选择在夏季到山间、湖泊等地方避暑,进行一些适当的休闲活动,如品茶、作诗等,这种生活方式为后世的养生之道提供了宝贵的经验。

结合当代的养生方式

在现代,随着社会的快速发展,传统的养生方式被许多现代人继承和发扬。今天的我们,依旧可以从传统的节气养生中汲取灵感,结合现代科技和生活方式,找到适合自己的健康保健方法。例如,在饮食上,绿色有机蔬菜、时令水果等依然是夏季的主要食物,此外,很多人还会选择在空调房间内适当使用空气净化器,保持室内的空气清新,避免中暑。

在运动方面,很多人喜欢在早晨或傍晚进行轻松的跑步、瑜伽或太极,这不仅能避免烈日曝晒,还能增强身体的抵抗力。同时,许多现代人也会选择通过按摩、SPA等方式舒缓压力,帮助体内阴阳调和,保持身心的平衡。通过这些方式,传统的养生智慧得到了很好的传承与创新。

五月节气不仅是季节变化的标志,更是养生保健的黄金时期。通过了解传统的养生理念,并结合现代生活习惯,我们可以更加科学地迎接夏季的到来。

起名大全

最近更新

- 今日是训练狗狗吉日吗 2025年7月18日对于训练狗狗说是不是黄道吉日

- 今日是铺地砖吉日吗 2025年7月18日今天铺地砖宜不宜

- 今日是起建地基吉日吗 2025年7月18日起建地基是不是好日子

- 今日是看病吉日吗 2025年7月18日是否适宜看病

- 今日是装修房子开工吉日吗 2025年7月18日装修房子开工好不好

- 今日是训狗技艺吉日吗 2025年7月18日是不是适合训狗技艺的好日子

- 今日是结婚吉日吗 2025年7月18日结婚好不好

- 今日是裁剪衣服吉日吗 2025年7月18日是适合裁剪衣服最佳的吉日吗

- 今日是财物收藏吉日吗 2025年7月18日这天财物收藏宜不宜

- 今日是生宝宝吉日吗 2025年7月18日生宝宝适合吗

- 今日是购买鸭子吉日吗 2025年7月18日购买鸭子好吗

- 今日是翻新屋顶吉日吗 2025年7月18日翻新屋顶当天可不可以

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气