清明节祭祖与自然轮回的文化深意

清明时节,万物复苏,气候宜人,正是自然界的轮回之时。古人选择在这一时节祭祖,既是对祖先的追思,也与大自然的更替紧密相关。祭祖不仅体现了人类对自然规律的理解,还蕴含着深厚的文化意义。

祭祖与农耕文化的联系

清明节祭祖的起源与农耕文化息息相关。在古代,农业是人类生存的基础,清明作为春季的重要节气,标志着农田的播种季节即将到来。清明节的祭祖活动既是对先祖的怀念,也有着祈求丰收的意味。农耕社会的百姓深知,祖先的庇护和自然的恩赐同等重要,因此,他们通过祭祖仪式来表达对先人和大自然的敬畏。

《礼记》记载,祭祖的仪式不仅是对先人的尊重,也是社会伦理和家庭和谐的体现。清明节作为春耕前的传统活动,反映了人与自然、人与人之间的和谐关系。在古代,人们通过祭祖来求得神灵的保佑,确保农作物丰收,生活安稳。

天文现象与清明节的联系

除了与农耕文化的关系外,清明节也与天文现象有着深刻的联系。清明时节正处于太阳直射地球赤道的时刻,昼夜平衡,天气适宜,正是天地之气交换的时期。古人认为,这一时刻最为适合祭祀活动。清明节的“清”字,象征着清澈的气候,而“明”字则寓意着阳光照耀,天地间的能量逐渐恢复生机。

天文现象直接影响了农耕的周期,清明节祭祖活动不仅是对祖先的敬意,也是对大自然规律的尊重。古人通过观察天文现象,建立起与自然节气的紧密联系,赋予祭祖活动更多的文化内涵。

传统习俗:饮食与活动的传承

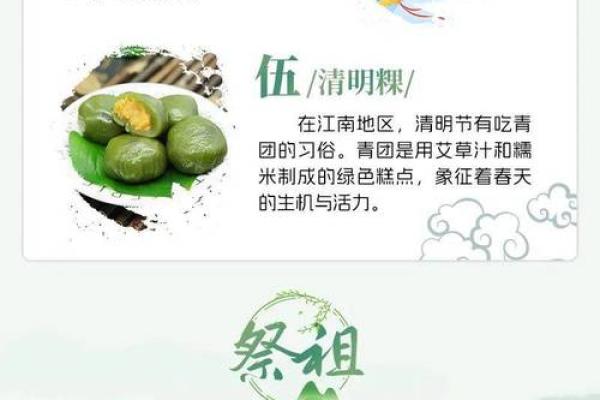

清明节的传统习俗丰富多彩,其中饮食和活动是不可或缺的部分。每年清明时,家家户户都会制作扫墓的祭品,常见的有清明果、香烛和纸钱等。清明果象征着对祖先的祭祀,也是春天的象征,寓意着万物生长,生机勃勃。此外,人们还会在墓地旁点燃香火,举行祭祀活动,向祖先表达敬意,并祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

清明节期间,还有踏青活动,踏青不仅是对春天的迎接,也是人们与自然和谐共处的表现。古人认为,春天是万物复苏的季节,进行踏青活动可以增强体魄,释放积压的负能量,同时也代表着生命的轮回与希望的再生。

历史案例:唐代的祭祖仪式

唐代时期,清明节的祭祖仪式已经形成了较为规范的模式。唐代著名文人白居易在《清明日忆元九》中提到:“无端生死别,断肠在清明。”在这一天,人们通过祭祖活动表达对先人的怀念,祭祀的仪式通常包括焚香、献花、供品等,场面庄重而肃穆。唐代的清明祭祖不仅仅是一种宗教仪式,更是社会成员情感联结的方式,通过这种仪式,家族与家族之间的联系得以加深。

历史案例:宋代的清明节风俗

宋代的清明节祭祖风俗逐渐融入了更多的文化元素,祭祖活动变得更加庄重且富有仪式感。宋代文学家欧阳修在《归田录》中提到清明节的风俗,提到清明节期间,人们常常前往祖坟扫墓,祭拜祖先,吃清明果等传统食物。这些活动不仅仅是对祖先的纪念,更是一种对生命、对自然循环的尊重与敬畏。

清明节的文化延续

如今,清明节不仅是一个传统的祭祖节日,也是人们进行家族团聚和亲情传承的时刻。现代社会尽管发生了巨大的变化,但许多家庭仍保持着在清明节期间扫墓和祭祖的传统。这种传统不仅限于中国,还影响到海外华人社区。在海外,清明节成为了华人团结和文化传承的重要纽带。

现代人对清明节的理解,也不再仅限于祭祖。许多人通过扫墓活动来表达对自然的敬畏,并且更加注重环境保护和生态平衡的理念。祭祖活动逐渐发展为一种既传统又富有时代精神的文化习俗,传递着尊重生命、关爱家园的理念。

起名大全

最近更新

- 今日是认养干儿子吉日吗 2025年7月19日是适合认养干儿子的吉日吗

- 今日是雕塑绘画吉日吗 2025年7月19日雕塑绘画好不好

- 今日是走亲串户吉日吗 2025年7月19日走亲串户是适合的吉日吗

- 今日是购买牛只吉日吗 2025年7月19日是不是购买牛只好日子

- 今日是骨灰下葬吉日吗 2025年7月19日适合骨灰下葬吗

- 今日是解除婚姻吉日吗 2025年7月19日解除婚姻日子好吗

- 今日是趋向乾位吉日吗 2025年7月19日趋向乾位是否适宜

- 今日是认干女儿吉日吗 2025年7月19日认干女儿适合吗

- 今日是起建地基吉日吗 2025年7月19日起建地基是不是好日子

- 今日是竖柱吉日吗 2025年7月19日是否适宜竖柱

- 今日是雇佣工人吉日吗 2025年7月19日雇佣工人好不好

- 今日是行船吉日吗 2025年7月19日是不是适合行船的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气