夏至节气与农耕:如何通过节令调整作物栽培策略

夏至节气是二十四节气中的第十个节气,通常发生在每年的6月21日或22日,是太阳到达黄经90度时的时刻。此时,北半球的白昼最长,夜晚最短,标志着夏季的极盛。作为古人智慧的结晶,夏至在农耕社会中有着深刻的意义,尤其是在作物栽培的时节性调整上,影响着农业生产的节奏和丰收。

夏至的农耕与天文联系

夏至节气不仅是天文学的一个重要节点,它也直接与农耕的时间节点密切相关。夏至意味着太阳辐射强烈,气温升高,降水量增加,正是作物生长的关键时刻。根据天文的变化,古代农民会通过观察天象,适时调整耕作计划,避免在最热的季节中作物遭遇灾难性的干旱或过度高温。

在古代,夏至节气的出现标志着稻谷、麦类作物的成熟期接近,农民会根据这一时点的气候变化选择适宜的栽培策略。例如,在长江流域,夏至过后,水稻进入分蘖期,农民需要合理安排水田的灌溉,避免因温度过高而使水稻枯萎。通过对天文现象的细致观察,古人逐步总结出与夏至节气相关的农耕知识,形成了一套基于自然节令的农业生产体系。

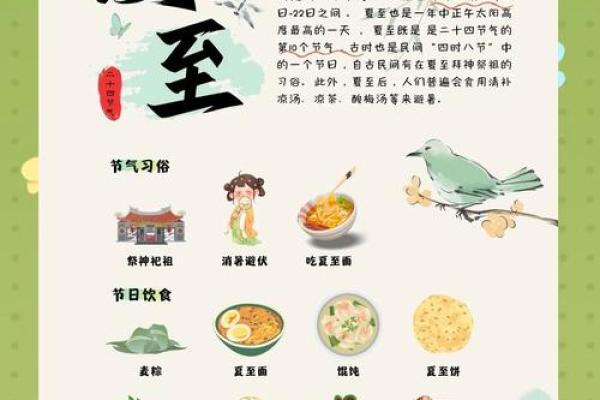

传统习俗:饮食与活动

夏至节气不仅在农业生产上起到了重要作用,它还带来了丰富的传统习俗,尤其是在饮食和活动方面。例如,在中国传统文化中,夏至节气时常伴随“吃夏至饭”这一习俗,尤其是“夏至饺子”或“吃冷食”,人们认为通过这种方式可以消暑和调整体内的热气。此外,传统上,夏至节气的农事活动也常常伴随着祭祀和感谢自然神明的仪式,表达对大自然的敬畏与感恩。

在某些地区,夏至时会举行庆祝活动,如跳火堆、放风筝等,既有助于驱邪避暑,也象征着丰收的到来。农民通过这些活动,不仅表达了对季节变换的敬畏,同时也增强了集体凝聚力,促进了社会稳定。

唐代的农耕调节

在唐代时期,夏至节气对于农业的调节作用尤为明显。唐代的农业技术和天文知识已经相当发达,农民通过观察太阳的运动轨迹和气候变化,调整农耕节令。此时,水稻的种植开始进入关键的浇水阶段,唐代农学家如贾思勰在《齐民要术》中就详细记载了根据季节变化调整灌溉的技术。夏至过后,唐代农民会特别注意水稻田的水位管理,确保在高温时节水稻能够得到充足的水分,以避免因水分不足而影响产量。

明代的夏至农业活动

到了明代,农业生产的精细化程度进一步提高,夏至节气在各地的农事活动中占据了重要地位。在江南一带,夏至节气时正是麦收的时期,农民通常在这个时节收割麦子,随后准备下一季的播种。明代的《农政全书》详细描述了夏至时节的农耕活动,其中提到“夏至后,麦熟,宜早收割,以免高温灼伤”,这一做法至今仍被许多农业地区沿用。明代的农民不仅注重气候的变化,还通过观察天象来调整收割和播种的时机,确保每一季的农作物能够顺利生长。

科技与节令的结合

进入现代,随着科技的进步,农业生产逐渐摆脱了传统的经验和直觉,转而依赖先进的农业技术和气候预报。然而,夏至节气的传统依然在许多地区得到了延续。现代农业专家通过精确的气象数据和科学计算,能够更准确地把握夏至时节的气候特征,结合卫星遥感技术预测农田的灌溉需求和作物生长情况,进行精准农业管理。

例如,在一些水稻种植区,现代农民会结合夏至前后的气温变化,调整灌溉和施肥的时机,以实现最高产量。这种基于节令变化和现代科技的结合,不仅继承了古代的农耕智慧,还提高了作物生产的效率和质量。

夏至节气无疑在农业生产中占据着重要的位置,它不仅仅是一个天文现象,更是古今农民调节栽培策略、顺应自然的关键节点。通过对节令变化的细致观察和适时调整,夏至节气在促进农业生产和文化传承中发挥了独特作用。

起名大全

最近更新

- 今日是解除婚姻吉日吗 2025年7月21日解除婚姻当天黄历吉利吗

- 今日是骨灰安葬吉日吗 2025年7月21日骨灰安葬是不是黄道吉日

- 今日是生孩子吉日吗 2025年7月21日是适合生孩子的吉日吗

- 今日是盖屋吉日吗 2025年7月21日盖屋可不可以

- 今日是训练狗狗吉日吗 2025年7月21日对于训练狗狗说是不是黄道吉日

- 今日是饲养宠物吉日吗 2025年7月21日饲养宠物好吗

- 今日是饲养猪只吉日吗 2025年7月21日饲养猪只是适合的吉日吗

- 今日是铺路筑路吉日吗 2025年7月21日铺路筑路是适合的吉日吗

- 今日是生孩子吉日吗 2025年7月21日生孩子好不好

- 今日是饲养牲畜吉日吗 2025年7月21日饲养牲畜是适合的吉日吗

- 今日是祭祀祖先吉日吗 2025年7月21日祭祀祖先是否适宜

- 今日是签协议吉日吗 2025年7月21日签协议可不可以

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气