冬至节:韩国习俗与天文现象中的节气变化

冬至是中国传统节气之一,也是韩国传统节日之一。它标志着冬季的到来,并且是天文现象中的一个关键时刻。冬至的日期通常发生在12月22日左右,是太阳直射点最南的位置,此时北半球的白昼最短,夜晚最长。此节气不仅有着深刻的天文意义,也与人类的农耕文化密切相关,尤其在韩国,冬至节有着一系列传统习俗和文化活动。

起源:农耕与天文的结合

冬至节的起源与农耕文化密切相关。古代农民通过观察天象,特别是冬至这一节气的变化,判断天气的转变和农时的安排。冬至过后,太阳逐渐回升,白昼时间开始增长,这标志着新的农耕周期的开始。对于依赖季节性农作物的农民来说,冬至是对未来一年农事的一种预示。

韩国的冬至节有着深厚的天文背景。天文现象是韩国古代历法的重要依据。在古代,韩国人通过天文观察,预测不同季节的气候变化与农业生产的规律。冬至节的天文现象代表着“阴极阳生”,即阴气达到顶点,阳气开始回升,这一变化对于农民来说意味着农耕环境的恢复与新一轮生产的开始。因此,冬至不仅是一个自然现象,更是与农耕活动密切相连的重要节日。

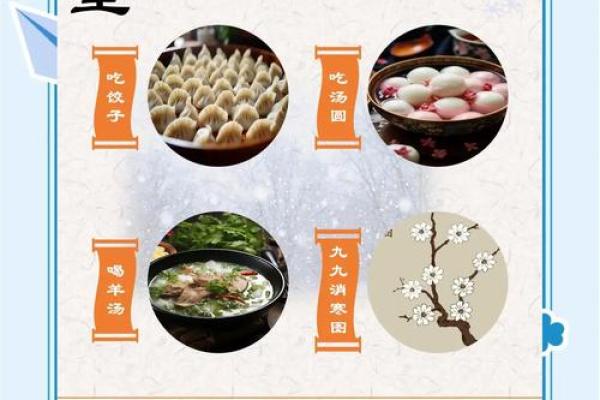

传统习俗:饮食与活动

在韩国,冬至不仅是天文现象的重要标志,更是传统习俗的核心之一。韩国人在这一天会举行一系列庆祝活动,饮食方面尤为重要。冬至节期间,韩国传统的冬至食品是“红豆粥”,这道食品有着深刻的象征意义。红豆被认为能够驱逐邪气、保平安,韩国人相信食用红豆粥能够在寒冷的冬季保暖,并驱除一年的晦气。

另外,韩国人在冬至节还有“冬至祭”的传统。这一祭祀活动通常在家庭或村庄层面举行,祭祀祖先的同时,也向大自然表达感恩,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。在这些活动中,韩国家庭会准备丰盛的食物,尤其是新鲜的食材和农作物,以此庆祝冬至的到来,传承与先人的联系。

李朝时期的冬至祭祀

在韩国历史上,李朝时期的冬至祭祀活动尤为隆重。在这一时期,朝廷会安排官方的冬至祭典,向天神和祖先祈福。据史料记载,李朝皇帝会亲自主持祭祀,带领百官和民众一起举行仪式,恭敬祭奠天地,以表达对自然的敬畏和对丰收的期盼。这一习俗不仅延续了天文观测的传统,也体现了农耕社会对节令变换的敏感性。通过祭祀活动,人们在心灵上感受季节的变化,增强对自然循环的认同。

高丽时期的冬至节庆活动

高丽时期,冬至节更具地方性特色。许多村庄会根据自己的风俗举行与农业生产相关的庆祝活动。比如,某些地区的民众会在冬至这天举办冬季市场,交流冬季的食材和生产物资。这一传统反映了冬至节作为农业周期中的重要节点,对当地经济和民生的影响。同时,民间也会在冬至期间进行歌舞表演,传递对春天到来的期待和对寒冷季节的告别。这些庆祝活动不仅增进了社区的凝聚力,也让冬至节成为了一个多维度的节日。

冬至节的当代庆祝方式

随着时代的变迁,冬至节在现代社会中依然得到了传承。在当代韩国,冬至节的庆祝方式更加注重家庭聚会与健康饮食。现代的韩国人不再像古人那样进行大规模的祭祀活动,但家庭成员会围坐一起,食用红豆粥或其他传统食品,共享温暖与和谐。同时,冬至节也成为了家庭成员之间团聚的重要时刻,亲情的联系在这一节气中得以体现。

此外,许多韩国文化活动和商场也会围绕冬至节举办促销活动或文化展示,借此弘扬传统文化。对于现代年轻人来说,冬至节不仅是一个农耕文化的节日,也成为了一个休闲、放松的时刻,展现出传统与现代生活方式的融合。

冬至节在韩国的庆祝方式,反映了这一节气从古至今的历史传承和社会变迁。无论是从农耕文化的角度,还是从家庭聚会和饮食习俗的角度来看,冬至节都在韩国文化中占据着重要的地位。

起名大全

最近更新

- 今天适合收养孩子吗 2025年7月24日是不是适合收养孩子的吉日

- 2025年7月24日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 7月份属虎的办寿宴黄道吉日 本月属虎的适合办寿宴吗

- 今天适合收采蚕茧吗 2025年7月24日收采蚕茧吉日吗

- 今天适合土地公祭拜吗 2025年7月24日是否适宜土地公祭拜

- 2025年7月24日几点填埋坑洞最好 填埋坑洞吉时查询

- 今天适合土地爷祭拜吗 2025年7月24日当日土地爷祭拜有没有讲究

- 今天适合安装纱窗吗 2025年7月24日安装纱窗有没有讲究

- 7月属鸡的养牛最吉利的日子 2025年7月属鸡的整月最合适养牛好日子一览

- 2025年7月24日几点堵塞洞穴最合适 堵塞洞穴吉时查询

- 今天适合婚姻解除吗 2025年7月24日婚姻解除好吗

- 今天适合开挖水渠吗 2025年7月24日开挖水渠好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气