天文视角下的农历三月:如何解读春分的天文变化

春分是二十四节气中的第四个节气,标志着白昼和黑夜的平衡,也象征着春季的真正到来。在农历三月,春分时节通常发生在阳历3月20日左右。它不仅是天文现象中的一个重要节点,也是农业社会中与生产、气候、节令密切相关的时间节点。春分的天文变化与自然界的变化密切相连,同时也与中国传统的农耕文化、习俗活动紧密结合。

天文变化与农耕文化的紧密联系

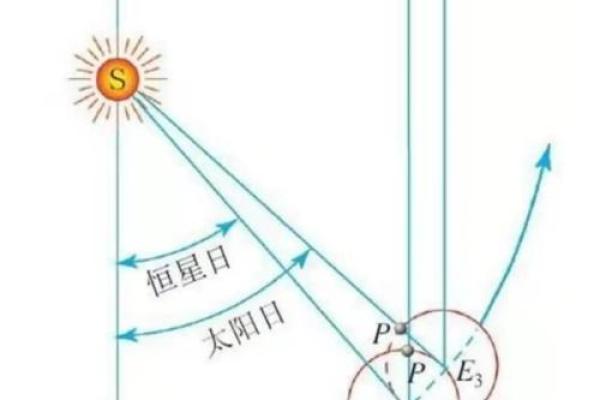

从天文角度来看,春分时太阳直射赤道,全球各地昼夜几乎平分,白昼和黑夜的时间几乎相等。此时,太阳升起和落下的位置也开始逐渐偏向北方,春分标志着春天的正式到来。天文学家通过观察太阳的运动,确定春分点,并进一步设定节气时间,这一现象直接影响了古代农业社会的生产活动。

在中国古代,春分不仅是天文意义上的节点,更具有重要的农耕意义。春分的到来意味着气温逐渐回升,降水量开始增加,正是播种的最佳时机。农民通过观察春分前后的气候变化,调节播种和农耕作业,从而确保农田的产出。春分在农历三月中有着极其重要的地位,直接影响着农事活动的安排和节令的遵守。

春分的传统习俗与节令活动

春分作为中国的传统节气之一,承载着丰富的文化习俗。在农耕社会,春分时节是祭祀的重要时刻,农民会举行祭天、祭祖等活动,祈求风调雨顺,五谷丰登。这些活动不仅有助于农民保持对自然的敬畏,也体现了人与自然和谐共生的思想。

春分时节的传统饮食也有其独特的意义。在许多地区,人们会吃春分蛋,寓意着生命力的复苏和丰收的到来。春分蛋象征着春天的生机与活力,食用春分蛋也成为了一种传统的民俗活动,给农忙季节带来一丝温暖和希望。

春分还有一些传统的庆祝活动,如“踏青”和“放风筝”。踏青活动源自古代人们在春天到户外游玩的习惯,借此亲近大自然,舒展身心,感受春天的气息。而放风筝则寓意着放飞梦想,借助风的力量祈求好运。无论是踏青还是放风筝,都反映了春分时节的自然特点,也体现了人们对春天的喜悦和对美好生活的期许。

东汉时期的“春分祭天”

在东汉时期,春分的意义不仅限于农耕,更是天子与百姓共同祭祀天地的重要时刻。春分日,皇帝会举行“春祭”仪式,祭天祈求五谷丰登、国泰民安。这一仪式结合了天文知识与农业生产,体现了古代社会对自然规律的尊重与对农业丰收的期望。古代文献中记载了这种祭天活动,显示出春分在古人心中的重要性。

宋代的“春分放风筝”

宋代文人欧阳修在《梦游天姥吟留别》中提到过春分放风筝的习俗,这一习惯在宋代广为流传。放风筝不仅是对春天的庆祝,也被认为能祈求驱邪避灾,给人们带来好运。通过这一习俗,我们可以看到春分在中国历史上不仅是农事的开始,也是人们进行精神寄托和文化传承的时刻。

春分节气的传承与创新

在现代,春分的文化和习俗仍然在许多地区得到传承。随着社会的发展,春分不再只是农民关注的季节节点,也成为了全社会对自然、节令与生活节奏的重新审视。在一些地方,人们会组织春分节庆活动,举行以春天为主题的文化展览、音乐会等,促进人们对传统节气的关注与认同。

同时,现代社会的春分也逐渐融入了环保与可持续发展的理念。例如,春分时节的绿色出行活动、公益植树等活动,既响应了春天自然复苏的主题,又有助于提升公众的环保意识。这种新时代的春分文化,既保留了传统习俗的内涵,又赋予了新的社会意义。

通过春分,我们不仅看到了自然界的天文变化,也深刻感受到文化与时代的交融。春分,作为农历三月的一个天文与民俗的交汇点,仍然在今天发挥着重要的社会与文化作用。

起名大全

最近更新

- 7月属猪的应聘日子2025黄道吉日 属猪的应聘吉日一览表

- 今日是拜观世音菩萨吉日吗 2025年7月24日是不是拜观世音菩萨的好日子

- 2025年7月24日几点种植花卉草木最好 种植花卉草木几点几分是吉时

- 今日是烧香祈福吉日吗 2025年7月24日烧香祈福好不好

- 今日是应聘求职吉日吗 2025年7月24日适合应聘求职吗

- 2025年7月24日收养在几点吉利 收养的吉时是几点

- 今日是提新车吉日吗 2025年7月24日提新车吉利吗

- 2025年7月属龙的拜神最好的日子老黄历 当月适合属龙的拜神黄道吉查询

- 今日是取蜂蜜吉日吗 2025年7月24日取蜂蜜适合吗

- 2025年7月24日几点祭祖最合适 祭祖几点是吉时

- 今日是归宁吉日吗 2025年7月24日当日归宁有没有讲究

- 今日是安装大门吉日吗 2025年7月24日安装大门是适合的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气