秋分节令与古诗词中的自然哲学

在古代,中国的农耕社会与天文历法息息相关,每一个节令的变换都与人们的生产生活紧密相连。秋分作为二十四节气中的一个重要节点,早在几千年前就被赋予了丰富的象征意义。秋分不仅是天文变化的标志,更是人们根据自然规律调节生活、耕作和饮食的一个时刻。随着秋分的到来,白天和黑夜平分,意味着夏季的炎热逐渐消退,气候趋于凉爽,农作物也进入了丰收的季节。通过古人的智慧,我们不仅能看到节令变化,还能体会到与自然和谐相处的哲学思想。

秋分的天文起源

秋分的起源可以追溯到天文现象。秋分时节,太阳几乎直射赤道,白昼与黑夜的时长基本相等,这是太阳与地球相对位置的自然变化。古人通过天文观测,确定了四季的更替与节令的安排。秋分,作为秋季的中点,象征着万物的平衡。古人通过这种天文现象来规划农业生产,使农田的耕作和收割得以按时进行。秋分时,天气逐渐凉爽,农民们也迎来了丰收的季节,这正是中国传统农业社会中一年辛勤劳作的结果。

在《周易》中,乾卦象征天,坤卦象征地,二者交合、阴阳平衡,展示了自然界中的和谐与统一。秋分所展现的昼夜平衡和阴阳交替,正是古人对于宇宙法则的体现。这种自然哲学思想,深刻影响了后代对于自然和社会的理解。

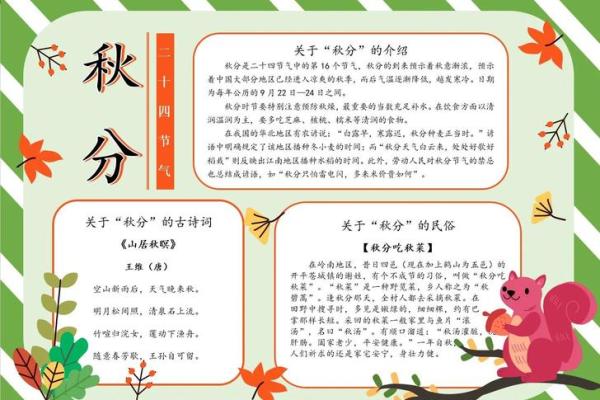

秋分的传统习俗

秋分的传统习俗多种多样,涵盖了饮食、节庆、祈福等方面。古人认为秋分时节适合调整饮食,尤其注重滋阴养肺、避免过度寒凉。饮食上常以食物如梨、柿子、葡萄、白果等为主,这些食物不仅符合季节的变化,还符合调和体内阴阳的需求。中医理论中提到,秋天是“燥气”较重的季节,适当食用滋润肺部的食物,可以避免秋燥引发的健康问题。秋分时的食疗习惯与古人对于自然变化的敏感度和应对方式紧密相关。

在习俗活动方面,古代有“秋分祭月”的传统。秋分时节,月亮的圆缺开始发生变化,人们在这一天祭月祈求丰收和家人安康。与月亮相关的祭祀活动象征着对天地自然力量的敬畏,也体现了人与自然的和谐共处。

历史案例:唐代的秋分与诗词

唐代是中国古代文化的鼎盛时期,诗词在这一时代得到了极大的发展。秋分这一节令,常常出现在诗人的笔下,成为他们表达个人情感与自然哲理的载体。唐代诗人王维在《山居秋暝》中写道:“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。”这首诗描写的是秋天的清凉与宁静,表达了诗人对自然景象的深刻感悟。通过这样的诗句,我们不仅能感受到秋分时节的宁静与美丽,还能领略到诗人通过与自然的亲密接触,表达自己内心的哲学思考。王维的诗词将自然景色与内心的静谧相融合,展现了“天人合一”的自然哲学思想。

现代的秋分传承

进入现代社会,随着科技的进步和生活方式的改变,传统节令的习俗在城市化进程中逐渐淡化。但在一些地方,秋分节令依然被视为重要的文化节点。例如,一些地区依然保留着秋分祭月的传统活动,不仅是对祖先的尊敬,也是一种现代人对自然的敬畏与反思。此外,现代社会的饮食文化在秋分时节也有所表现,尤其是在餐桌上,人们更倾向于选择符合秋季养生的食物,如吃一些滋阴润肺的食物,保持身体的平衡与健康。

现代人在忙碌的生活中,也逐渐意识到与自然和谐共生的重要性。秋分节令所蕴含的阴阳平衡和自然规律,仍然影响着我们对生活、节令和身体的理解。许多人开始在这个时节调整作息,保持身心的平衡,体现了古代自然哲学的现代传承。

秋分不仅是一个简单的节气,它承载着深厚的文化背景和自然哲学的智慧。从古代的天文知识到现代的生活方式,秋分的影响依然深入人心,提醒我们要与自然和谐相处,感悟天地之道。

起名大全

最近更新

- 今日是领养孩子吉日吗 2025年7月27日领养孩子能吗

- 今日是超度众生吉日吗 2025年7月27日超度众生好不好

- 今日是饲养牲畜吉日吗 2025年7月27日是不是饲养牲畜的好日子

- 今日是财物收藏吉日吗 2025年7月27日这天财物收藏宜不宜

- 今日是领养孩子吉日吗 2025年7月27日领养孩子当天黄历吉利吗

- 今日是骨灰盒打造吉日吗 2025年7月27日骨灰盒打造适合吗

- 今日是种植吉日吗 2025年7月27日种植好不好

- 今日是给玉石开光吉日吗 2025年7月27日给玉石开光合适吗

- 今日是饲养牲畜吉日吗 2025年7月27日饲养牲畜适合吗

- 今日是裁剪衣服吉日吗 2025年7月27日裁剪衣服好吗

- 今日是造佛像吉日吗 2025年7月27日造佛像好吗

- 今日是维修坟墓吉日吗 2025年7月27日适合维修坟墓吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气