古诗里的农历新年,岁岁平安诗意浓

农历新年承载着丰富的文化内涵,它不仅是中国人民的传统节日,也是连接人们与自然、历史与现实的桥梁。在中国古代,农历新年的庆祝活动与农耕社会的节令变化密切相关,也深受天文观测和节气轮转的影响。每逢新春,家家户户都在祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这种愿景与古诗中的“岁岁平安”精神相契合,成为了中华文化中不可或缺的一部分。

古代农耕文化与节令的联系

中国古代社会的农业生产依赖天时、地利和人和,节令的变化直接影响着农耕活动的安排。春节作为农历的新年,标志着冬季的结束和春季的开始,这一时期正是农耕活动的重要节点。根据《周礼》和《左传》中的记载,古人通过观察天文现象来决定播种的最佳时机,春节作为农耕历法的重要节令之一,象征着新一年的农业周期的开始。

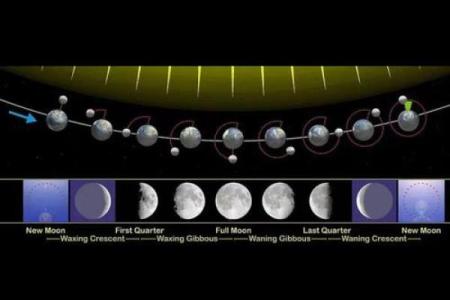

从古代天文学的发展来看,春节的日期与太阳的位置密切相关。每年春节前后,太阳进入“立春”节气,意味着春天的到来。古人通过这一节令确定农业活动的节奏,而春节的庆祝活动则成为了祈求丰收、安康的仪式。春节期间,家家户户燃放爆竹、贴春联、挂灯笼等,这些活动在古代不仅是庆祝新年的方式,也被认为能够驱邪避灾,保佑一年的丰收与平安。

传统习俗:饮食与活动的结合

春节的传统习俗中,饮食与活动是不可或缺的重要组成部分。古人认为,节日是与神灵沟通的重要时刻,特别是年初时,家家户户会准备丰富的食物,供奉祖先,同时也为家人祈求来年的幸福和安康。春节的传统食品多样,其中以饺子、年糕和鱼最为常见。饺子象征着“招财进宝”,年糕寓意着“年年高升”,而鱼则代表着“年年有余”。

根据《礼记》中的记载,春节期间,祭祀祖先是极其重要的活动之一。家族成员在新年之初齐聚一堂,祭拜先祖,祈求祖先保佑家族昌盛、子孙安康。与这些传统活动相辅相成的,是春节的各类民俗表演,如舞龙舞狮、庙会、放鞭炮等,这些活动不仅增添了节日的氛围,还寓意着驱邪避灾、迎接新的一年的到来。

历史案例:从《山海经》到《大元大一统志》

古代的节令习俗不仅体现在日常生活中,也成为了典籍中的重要内容。《山海经》作为我国古代最重要的地理与神话典籍之一,其中记载了诸多神灵和自然现象的变化,这些内容也反映了古人对天文与农业之间关系的理解。春节期间,祭祀与农业生产紧密相关,古人认为,通过这些祭祀活动能够得到神灵的庇护,确保农田丰收。

在《大元大一统志》中,春节的庆祝活动和传统习俗得到了详细的描述。元朝的历史记载中提到,春节期间的祭祀活动和民间表演是极其盛大的,尤其是春节期间的盛宴与社火活动,不仅展示了各地的风土人情,也体现了人们对新一年的美好祝愿。

春节的变迁与创新

进入现代社会后,春节的庆祝方式虽然有所变化,但其核心精神依然传承不衰。在现代社会,春节不仅仅是一个传统节日,更成为了中华文化的重要象征。随着科技的发展与社会的变迁,现代人对春节的庆祝方式也不断创新。例如,现代城市中的春节大联欢、春节晚会,成为了全球华人共庆新春的重要时刻,传递着团圆和幸福的理念。

在海外华人社区,春节的庆祝活动也逐渐成为了展示中国传统文化的窗口。华人社团会举办各类春节活动,如舞龙舞狮、书法展示、传统饮食制作等,以此来保持与祖国的文化联系。同时,随着互联网的发展,许多人选择通过线上平台与亲朋好友分享春节的祝福,春节的传承也因此更加广泛和多元。

春节不仅是农历新年到来的标志,更是一个充满希望与祝福的节日。从古代的农耕文化到现代的全球化传播,春节的核心意义始终未变,那就是祈愿来年平安、幸福与丰收。

起名大全

最近更新

- 命运密码揭示:八字命理的深层秘密你知道吗?

- 2026年03月27日是否为动土好日子? 今日动土修造好吗

- 男孩名字用嵩字的五行平衡与寓意美好解析

- 五行格局揭秘:揭秘你的性格密码,如何调整生活更顺心?

- 2026年03月08日(农历正月二十)开业行吗? 今天开门做生意合不合适?

- 想给昌姓宝宝起清新灵动的名字,男孩名字怎么搭配?

- 2026年06月04日乔迁合不合适? 乔迁能行吗

- 2026年04月14日订婚合适吗? 定下亲事吉日宜忌查询

- 解析哲字五行属什么?男孩取名如何巧用哲字

- 2026年04月26日装修是否是黄道吉日 装修开工有问题吗?

- 如何改变壬水命理中的潜在困局?破解命运的秘密之道

- 2026年04月13日结婚行不行 今天办婚礼合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气