夏至节气,了解古人如何用农耕智慧应对自然变换

夏至时节是农历二十四节气中的重要节点之一,标志着一年中白昼最长、夜晚最短的时刻。在古代,中国的农耕文明早已认识到节气的变化对农业生产的重要性,因此,他们巧妙地根据天文变化和自然规律调整耕作策略和日常生活。夏至不仅仅是一个天文学上的节气,更是古人智慧的结晶,展现了人类与自然和谐共生的深刻洞察。

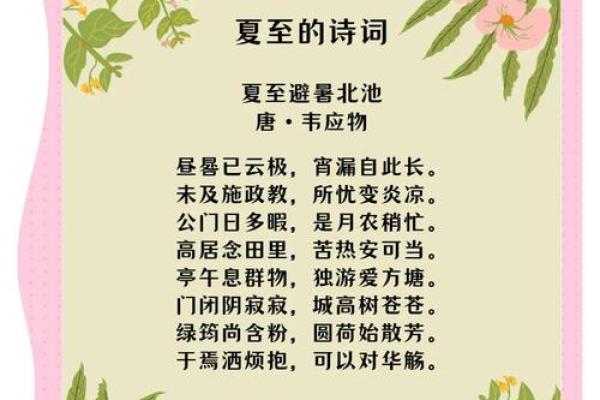

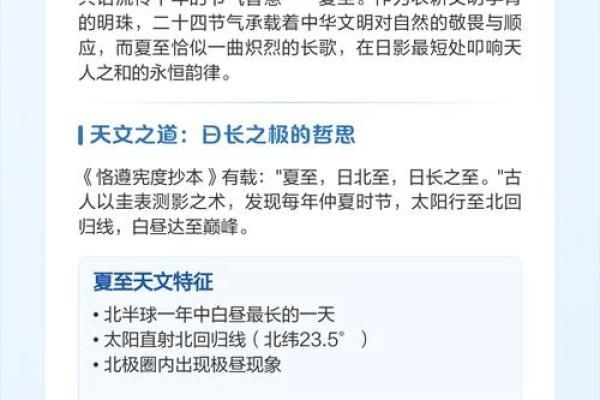

起源与天文规律

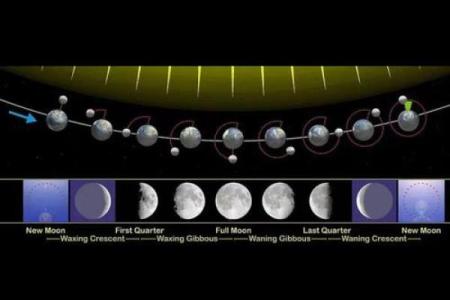

夏至的起源与天文变化息息相关。在古代,中国人通过观察天象,发现太阳直射地球的最北端,即北回归线,形成了一年中白昼最长的一天。由于这一现象的周期性,古人早早就掌握了这一变化,并将其与农业活动紧密结合。夏至时,正是阳光最为强烈、气温升高的时节,古人根据这个特点,调整农事节奏,确保作物的生长。

在这一节气,古人会适时播种夏季作物,尤其是水稻和一些耐热的蔬菜,以适应长时间的光照与高温。通过细致的天文观察,古人能够精确把握季节更替,为农耕活动提供了有力的依据。

饮食与传统活动

夏至时节,古人的饮食文化也与农耕智慧密切相关。古代的食物不仅满足日常的生理需求,也承载着应对季节变化的智慧。例如,在这个时节,民间常食用一些清热解暑的食物,如绿豆、苦瓜等。这些食物不仅有助于驱赶夏季的湿热,也与自然界的变化相适应,帮助人们保持体内的阴阳平衡。

此外,夏至时节还与传统的节令活动息息相关。古人认为夏至是阳气最旺盛的时候,进行一些祭祀活动以求安康和丰收。在一些地区,夏至的庆祝活动包括跳火堆、放风筝等,这些活动不仅富有娱乐性,还象征着驱邪避灾、祈求平安。

周朝的农耕智慧

周朝时期,夏至节气在农业生产中有着重要的意义。周代农书《周礼》提到,夏至时节,农民需要开始插秧水稻,同时加强对土地的管理,确保水源的充足和田间的灌溉。此时的天气条件十分重要,过于炎热或潮湿的气候都会影响水稻的生长,因此,古人通过精确的节气变化调整耕作时间,避免灾害对收成的影响。

根据《周礼》的记载,周朝还设有专门的官员负责根据节气安排农事,这种农耕智慧体现了古人对天文与自然的深刻认识。他们通过对自然变化的敏感捕捉,有效提高了农业生产效率,确保了国家的粮食供应。

唐代的夏至祭祀与田间管理

唐代的农业文化盛行,夏至节气在这个时期不仅仅是一个农事时节,也成为了盛大的祭祀活动之一。唐代《元和志》中提到,夏至时节,皇帝会举行祭天仪式,祈求丰收。这种祭祀活动表明,古人对天象的尊重已经上升到国家层面的层次。

与此同时,唐代农民在夏至时节会对田间进行细致的管理。例如,他们会根据天气状况及时进行灌溉,避免高温下作物的水分蒸发。唐代的《农书》有详细记录,提到夏至后,阳光强烈,要合理安排农作物的生长周期,减少过度的阳光照射影响作物的健康。

农业气候的精准预测与调整

时至今日,随着科技的发展,古代的农耕智慧在现代农业中得到了继承和发展。现代的农业气象学家通过卫星、气象站和大数据分析,精确预测气候变化对农业的影响。在夏至节气,农民依然会根据气候变化调整种植计划。例如,在一些高温地区,现代农民会使用遮阳网、滴灌技术等,降低夏季高温对农作物的影响,确保作物能够健康成长。

同时,许多传统的食物和节令活动,如食用绿豆汤、跳火堆等,仍然被广泛传承和发扬,成为了人们夏至时节生活的一部分。这些习俗不仅是文化的象征,也反映了人们在现代生活中继续与自然保持密切联系的智慧。

通过这些历史与现代的传承,我们可以看出,古人的农耕智慧不仅帮助他们应对自然变换,也为今天的农业发展提供了宝贵的经验。

起名大全

最近更新

- 想给昌姓宝宝起清新灵动的名字,男孩名字怎么搭配?

- 2026年06月04日乔迁合不合适? 乔迁能行吗

- 2026年04月14日订婚合适吗? 定下亲事吉日宜忌查询

- 解析哲字五行属什么?男孩取名如何巧用哲字

- 2026年04月26日装修是否是黄道吉日 装修开工有问题吗?

- 如何改变壬水命理中的潜在困局?破解命运的秘密之道

- 2026年04月13日结婚行不行 今天办婚礼合不合适?

- 熊姓气质佳的女孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 2026年04月02日领证日子有没有选对? 今日领证结婚有问题吗?

- 2026年04月25日(农历三月初九)装修合不合适? 装修新房是好日子吗?

- 姓荀叫什么清新俊逸的名字好?女孩名字精选集

- 2026年03月13日(农历正月廿五)提车是上上吉时吗? 今日提车买车适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气