养生提示:春季养生的最佳饮食与作息

春季是自然界生机勃发的季节,也是人们在饮食和作息方面注重调养的时期。根据传统农耕文化的理念,春季与木元素相对应,象征着生长和更新,特别是在这段时间,养生尤为重要。我们需要根据季节特点,调整作息和饮食,顺应自然界的变化,保持身体和精神的健康。

春季养生的历史起源

春季养生的观念源自中国古代农耕社会的生活智慧。古人根据自然界四季的变化,制定了不同的生活方式和养生方法。春季是万物复苏的时节,天气逐渐回暖,阳气升发,万物开始生长。在《黄帝内经》中,有“春三月,此谓发陈,天地俱生,阴阳交接”的记载,说明春季是阴阳转化的重要时期。在此时,人体的气血也在悄然流动,因此需要适当的调整,以应对季节变化带来的影响。

传统农耕社会依赖自然界的周期变化来安排生活,春耕是最重要的生产活动之一。农人们会根据春天的气候条件,调整作息时间,早起和夜晚延长活动时间,以适应生长季节的需求。而在饮食方面,春季强调以清淡为主,避免过于油腻的食物,以利于脾胃的消化吸收,并注重摄取富含维生素和纤维的食物,帮助身体更好地调节和适应春天的气候。

传统春季习俗与饮食

春季的饮食习惯在中国传统文化中占有重要地位。《本草纲目》提到,春季应当注重“养肝”,因为肝主疏泄,而春季阳气升发,有助于疏通体内的气血。因此,春季的食物以清淡、温和的为主,少食油腻,增加蔬菜水果的摄入。常见的春季养生食物包括韭菜、菠菜、香菜、竹笋等,这些食材不仅能补充丰富的营养,还能帮助调节体内的气血,促进消化。

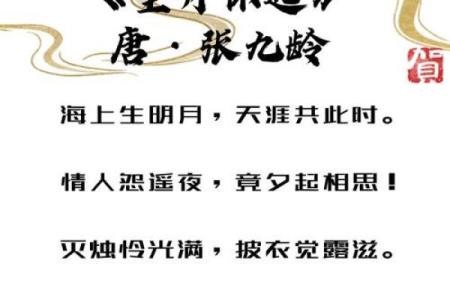

此外,春天是万物复苏的时节,人们常常在春季开展一系列的体育活动,最具代表性的就是春游、登高、放风筝等传统习俗。通过这些活动,身体得到了锻炼,心情也得到放松和舒缓。中国的古诗词中也经常提到春季的美好,如“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,传达了春天人们精神焕发的状态。

历史案例:春季养生的文化传承

在中国历史上,许多朝代都非常注重春季的养生。例如,唐代的医圣孙思邈在其《千金要方》中详细论述了春季养生的理念。孙思邈提到,春季应“早睡早起,顺应自然”,这样有助于调和体内的气血,促进身体健康。他还强调,春季是体内阳气升发的时节,因此要适当增加运动量,保持良好的作息和饮食习惯,以增强体质,避免春困的产生。

明清时期,春季养生的文化进一步发展,许多文人雅士会在春天进行健康饮食的研究与探讨。李时中在《食疗本草》一书中提到,春季适合食用多样的绿色蔬菜,这些食物不仅具有解毒、调节肝气的作用,还有助于保持体内的平衡,预防春季常见的疾病。

现代春季养生的传承与应用

进入现代社会,春季养生的理念依然深深植根于人们的生活中。尤其在现代都市生活中,由于生活节奏加快,许多人容易忽视春季养生的重要性。现如今,许多养生专家和健康平台依然强调春季养生的重要性,尤其是在饮食上,提倡吃时令食物,注重调节作息,避免过度劳累。

现代养生学提到,春季养生不仅仅是食物上的调节,作息时间的调整同样不可忽视。现代生活中,工作压力大、作息不规律已成为普遍现象,许多年轻人往往错过了适合春季的作息规律。专家指出,春季应当保持早睡早起的习惯,确保充足的睡眠,增加户外活动,以保持身体的阳气,促进新陈代谢,避免春季的易感症状。

无论是古代的春季养生理念,还是现代的健康研究,都强调了顺应季节变化,调节饮食和作息的重要性。通过了解春季养生的历史文化和现代应用,我们可以更好地将这一传统智慧融入到日常生活中,提升自己的健康水平。

起名大全

最近更新

- 2026年03月25日(农历二月初七)搬家合不合适? 今日乔迁搬家是好日子吗?

- 时姓女孩富有韵味的名字,如何取更显大气?

- 2026年04月10日(农历二月廿三)安门是黄道吉日不? 今日安装入户门行吗?

- 2026年03月24日搬家吉利吗? 今日搬家入宅有没有问题?

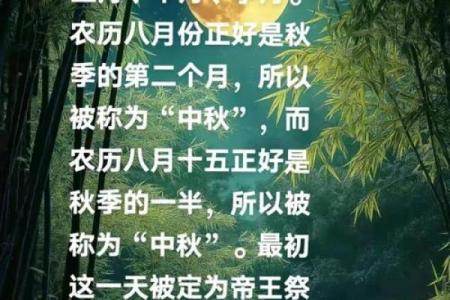

- 中秋节的天文意义与月亮的养生功效

- 2026年03月01日开业合适吗? 开市做生意适合吗?

- 2026年04月09日(农历二月廿二)这日子安门旺不旺? 安门能行吗

- 2026年03月10日提车适合吗? 今日提车行吗?

- 2026年02月28日开业能算好日子吗 开张吉日宜忌

- 男孩名字用容字:繁体字/简体字的寓意差异分析

- 婧五行性格解析:如何通过五行调整你的运势格局?

- 想给屈姓宝宝起个涵养足的名字,男孩名字怎么取好?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气