民族节日中的家族团圆与文化认同

每当节日的气息弥漫,人们的心中往往充满了温暖与期盼。节日不仅是对历史与文化的传承,更是家庭团聚的时刻。在民族节日的庆祝中,家族团圆与文化认同始终贯穿其中,既有深厚的历史背景,也有鲜活的传统习俗。

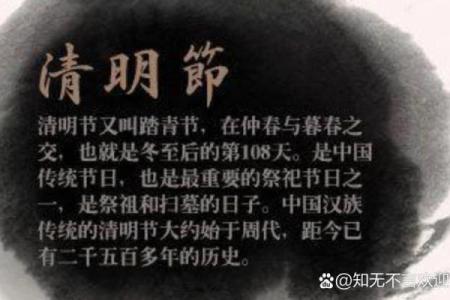

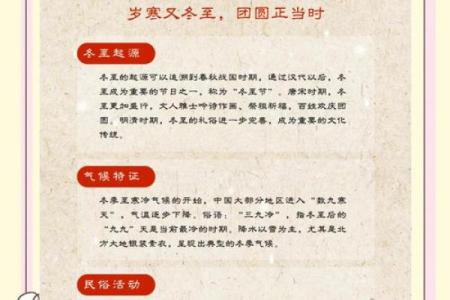

起源:农耕与天文的联系

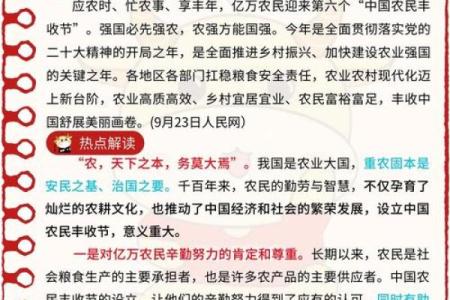

民族节日的起源往往与农耕文明息息相关。在古代,农业是社会发展的基础,节气与节日的设定常常与农耕活动密切相关。例如,中秋节就源于古代的“月圆”习俗,农民通过观测月亮的变化来预测季节的变化,从而指导农耕工作。这一节日的设立,不仅标志着丰收的季节即将到来,也象征着家庭的团圆和和谐。天文的变动与节日的设定交织在一起,使得这些节日具备了深刻的文化象征意义。

通过对天文现象的研究,古人逐渐发展出了许多与节气相关的习俗,月亮的圆缺、太阳的升降,常常被视为自然与人类生活紧密相连的象征。因此,节日成为了一个家族和文化认同的重要节点,赋予了每个节日特定的意义与情感。

传统习俗:饮食与活动的文化表达

每个民族节日都有其特有的传统习俗,尤其是在饮食和活动上。以春节和中秋节为例,这些传统节日不仅是家族团圆的时刻,也是文化认同的体现。春节时,家家户户准备丰盛的年夜饭,菜肴讲究吉祥,象征着来年的丰收与好运;其中,饺子作为一种传统食品,寓意着财运滚滚,家庭和睦。家庭成员的团聚,围坐一起吃饭,不仅是为了庆祝节日,更是传承与延续家族的纽带。

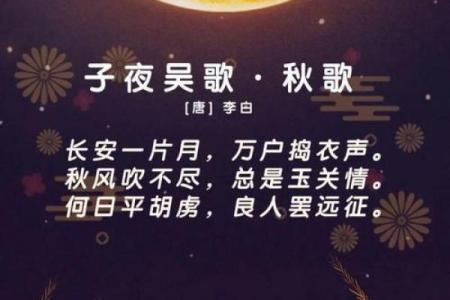

中秋节则有赏月、吃月饼等传统活动。月饼的圆形象征着团圆,吃月饼成为了家人之间表达思念与祝福的一种方式。在这一过程中,家族成员之间通过共同的饮食习惯、活动安排,维系着文化的传承和家族的情感纽带。

唐代的“元宵节”

在中国历史上,元宵节是一个典型的体现家族团圆与文化认同的节日。唐代的元宵节,是全国范围内的大庆典,民间百姓与皇室共同庆祝,灯笼的制作与展示成为一项盛大的活动。元宵节不仅是一个让人们在灯火辉煌下享受美好时光的节日,更是家族成员相聚的时刻。无论是传统的猜灯谜,还是家人聚在一起吃元宵,元宵节都充满了浓浓的团圆气氛。

当时的文化和节令都十分强调天文现象和农耕生活的紧密结合,元宵节的设立不仅反映了对农业丰收的庆祝,也体现了家族成员与社会的共同认同。在元宵节的庆祝活动中,传统的习俗与天文现象交织在一起,形成了丰富的文化内涵。

宋代的“中秋节”

宋代的中秋节也表现出了家族团圆与文化认同的重要性。宋代的中秋节不仅有着“团圆”的文化意义,还与农耕的丰收密切相关。中秋节的庆祝方式已经相当丰富,除了赏月与吃月饼外,还有许多民间活动,如舞龙灯、放孔明灯等。家人之间相互赠送月饼,以此表达思念与祝福,同时,也传递着一种文化认同,象征着家族成员之间的团结与和谐。

宋代的文人通过诗歌、绘画等形式,赋予中秋节更加深刻的文化内涵,家族团圆的意义不仅仅体现在团聚上,更在于通过这一节日重新审视与传承自己的文化价值。

家族团圆与文化认同的延续

在现代社会,虽然许多传统节日的庆祝方式发生了变化,但家族团圆和文化认同的核心依然未曾改变。如今,很多人通过视频通话、寄送节日礼品等方式,与远在他乡的家人保持联系,传递节日的祝福。随着全球化的推进,各地的民族节日也在不断融入新的元素,但无论形式如何变化,节日的核心价值——家族的团聚与文化认同——始终未变。

民族节日通过其独特的习俗和活动,不仅承载着家族团圆的情感,也在每一代人的参与中传递着文化的力量。无论是通过传统的节日食物,还是通过家人间的互动,这些节日都在默默延续着民族的记忆与情感,让文化的根脉在每个家庭中得以传承。

起名大全

最近更新

- 雄字取名男孩:结合五行与寓意的完美名字组合指南

- 八字命理中的误区,如何打破这些迷思改变未来?

- 2026年04月18日装修行不行 今天装修新房怎么样?

- 阔字男孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 2026年05月28日(农历四月十二)乔迁趋吉避凶了吗? 乔迁是否合适宜?

- 五行格局揭秘:9画木属性如何影响你的性格解析

- 皮姓灵气足的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 2026年03月17日(农历正月廿九)动土合不合适? 今天动土建房怎么样?

- 董姓富有哲理的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 颠覆传统五行:性格解析新视角,反而更实用

- 管姓女孩如何取甜美灵动的名字?

- 2026年03月28日安门是否大吉? 安装大门能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气