春节的起源与农耕文化的深刻联系

春节是中国最重要的传统节日之一,拥有几千年的历史,它的起源与农耕文化有着密切的关系。从农耕的季节变化到天文的运转规律,再到各种民间习俗的形成,春节的各项传统都深深植根于农耕社会的生活与思维方式中。春节不仅是人们庆祝丰收和新年的时刻,更是对天地、自然的崇敬与祈求。

农耕文化与春节的起源

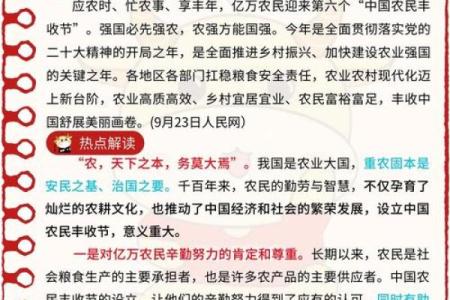

春节的起源与农耕文化有着紧密的关系。古代农民的生活大多围绕四季的变化而展开,春节的时间恰好位于冬去春来的交替期,标志着新一年的开始。农耕社会的节令变化是春节形成的一个重要背景。农业生产的周期决定了人们在这个时刻进行总结和祈愿的需要,尤其是春耕开始前,民间便通过各种仪式向自然和神灵表达感谢与祈祷。

根据《礼记·月令》记载,古人认为冬至之后,阳气回升,万物复苏,春天的到来象征着一年的重新开始。因此,春节在很大程度上是古代农耕社会对季节轮回的一种庆典,代表着播种的开始和一年的期许。

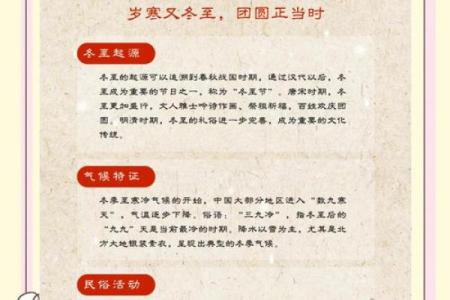

天文因素与春节的联系

从天文角度看,春节的日期与天文现象也息息相关。中国古代采用农历,春节通常落在农历正月初一。这一时刻恰逢冬至后的第一个新月,标志着阳气的回升与冬季的结束。在古代,天文的变化被视为天地运行的规律,农民对天象的敏感使得春节的选择不仅仅是对农耕季节的反映,也体现了人类对自然规律的认知。

例如,《淮南子》一书中有提到天文与农业的关系,指出“天有时,地有利,人有伦”,强调天地与人类社会之间的密切联系。春节作为农历新年的开端,正是在这种天文与农耕的相互作用下逐渐形成的。

春节的传统习俗与农耕生活

春节的许多传统习俗,直接与农耕文化中的生活方式和社会实践紧密相关。春节的饮食习俗,如饺子、年糕、鱼等食物,不仅仅是美味的代表,它们背后也承载着深厚的农业象征意义。

饺子,形似元宝,寓意着财运和丰收;年糕则象征着“年年高”,期望新的一年步步高升;鱼代表着“年年有余”,是对生活富足的祝愿。这些食物的选择,反映了农耕文化对丰收和生活稳定的渴望。

此外,春节的拜年和舞龙舞狮等民间活动也源于农耕社会的信仰与祭祀活动。农民会通过祭祀祖先、祭天拜地来祈求丰收、安宁。舞龙舞狮等活动则寓意驱赶邪气,迎接新的一年。这些活动体现了人们对自然界、神灵的敬畏与对丰收的期盼。

历史案例:东汉时期的春节祭天

在东汉时期,春节的习俗已经趋于成熟。据《后汉书》记载,当时的春节祭天活动规模宏大,皇帝亲自主持祭天仪式,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。这一仪式不仅反映了古代帝王对农耕社会的重视,也体现了人们对天文与自然规律的深刻理解。东汉时期的春节仪式,奠定了现代春节祭天祈福活动的基础。

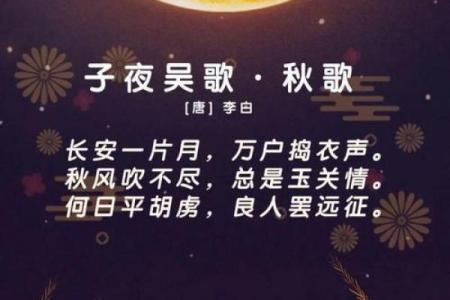

历史案例:唐朝春节的盛大庆典

唐朝是中国历史上最繁荣的时期之一,春节期间的庆典极为盛大。据《唐书》记载,唐代春节的庆祝活动包括了宴会、舞蹈、焰火等,展示了社会的富裕与繁荣。这些活动除了娱乐功能,也反映了当时农耕社会对丰收的感激与对美好生活的追求。唐代的春节,不仅仅是农耕社会的重要节日,也成为了文化交流与国家繁荣的象征。

现代春节的传承

进入现代,尽管社会变迁与科技发展日新月异,但春节作为传统节日,依旧承载着丰富的农耕文化遗产。今天,春节的饮食习惯、家庭聚会、拜年等活动依然深刻体现了人们对家庭和社会的重视,尽管现代人不再依赖农业生产,但这些传统习俗依然让人们感受到节令的变化与自然的联系。春节已经超越了农耕文化的背景,成为了全社会共同庆祝的重要时刻,既是对历史的传承,也是对未来的期许。

起名大全

最近更新

- 雄字取名男孩:结合五行与寓意的完美名字组合指南

- 八字命理中的误区,如何打破这些迷思改变未来?

- 2026年04月18日装修行不行 今天装修新房怎么样?

- 阔字男孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 2026年05月28日(农历四月十二)乔迁趋吉避凶了吗? 乔迁是否合适宜?

- 五行格局揭秘:9画木属性如何影响你的性格解析

- 皮姓灵气足的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 2026年03月17日(农历正月廿九)动土合不合适? 今天动土建房怎么样?

- 董姓富有哲理的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 颠覆传统五行:性格解析新视角,反而更实用

- 管姓女孩如何取甜美灵动的名字?

- 2026年03月28日安门是否大吉? 安装大门能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气