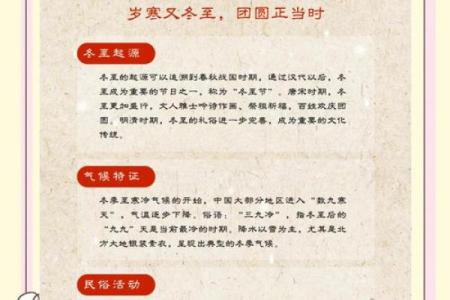

寒食节诗词:祭奠先人,传承千年风雅

寒食节作为中国传统的节日之一,历经千年风雨,承载着丰富的文化内涵与历史意义。这个节日不仅仅是一个纪念先人、祭奠亡灵的时刻,更是古人对天时变迁、季节轮回的深刻思考与表达。通过祭祀、禁火、食冷等传统习俗,寒食节成为了中华文化的一部分,见证了古代社会对于祭祖、尊重自然的认知和实践。

寒食节的起源:农耕与天文的双重影响

寒食节的起源与农耕文明密切相关。春秋时期,寒食节的设立最早与纪念晋国国君介子推有关。介子推在寒食节的设定上,不仅是为了纪念一位忠诚的臣子,更体现了古人对于四季变换和天时的敬畏。寒食节的“寒食”之意,实际上是古代对寒冷天气的自然回应。在寒冷的春季,祭祀先人的仪式常常伴随着清明前后的气温变化,提醒着人们在春季的寒冷里,应该如何预示未来的丰收。天文的变化,尤其是春分之后昼夜平衡的变化,也成为了寒食节的背景,象征着自然与人类生活的和谐。

传统习俗:饮食与活动的交织

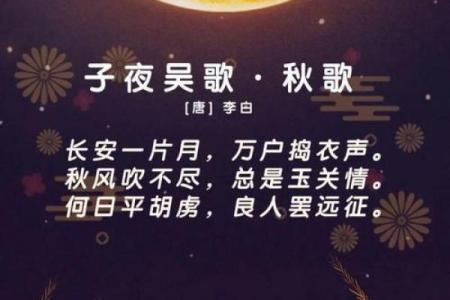

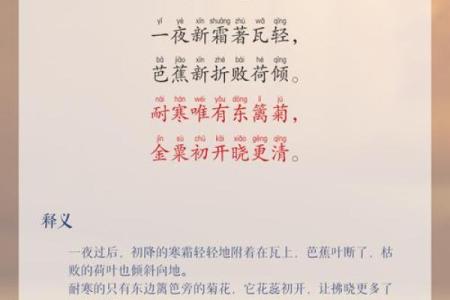

寒食节的传统习俗多种多样,其中以禁火、吃冷食和祭祖为主。禁火的习俗反映了古人对自然的敬畏和节令的尊重。寒食节的禁火并非无缘无故,它象征着生命的冷却与春天的开始,在某种程度上也代表着人们对冬季的告别与对春天的迎接。在寒食节的饮食上,冷食成为了节令的标志性特色。冷食不仅仅是因为禁火的原因,更是因为在节令转换的时刻,古人通过这种特殊的食物形式,来表达对自然变化的认同和对季节节律的尊重。

此外,寒食节期间,祭祖活动也非常重要。传统的祭祀仪式不仅是为了纪念先人,更是通过这一行为,增强家族的凝聚力与传承感。祭祖时使用的祭品讲究简朴,体现了古人“礼尚往来”的智慧。同时,在一些地区,寒食节还会举行踏青、游春等活动,寓意着新一年的生机与活力。

晋国与介子推

寒食节的起源,与晋国忠臣介子推的故事紧密相关。传说中,晋景公欲赐予介子推高官厚禄,但介子推拒绝了这一提议,选择带着母亲隐居山中。晋景公为了寻找介子推,发动大军烧山寻找,但介子推已然被火所吞噬。为悼念忠臣,晋景公设立寒食节,禁止生火,象征着追悼介子推之情。这个历史故事将忠诚与自我牺牲的精神传承下来,成为后世祭奠先人的重要背景。

汉代与节令的结合

汉代的寒食节习俗已有相当完善的形式。历史上,汉代皇帝曾在寒食节举行隆重的祭祀仪式,祭拜先祖并祈求国运昌盛。尤其是汉武帝时,寒食节被赋予了更多的天命与宇宙观念,强调人与自然之间的和谐关系。通过这些仪式的举行,寒食节不仅仅是为了祭奠先人,更是对国家、社会及自然力量的敬畏,体现了汉代皇帝对天命的依赖与对民众的关怀。

文化的延续与创新

进入现代,寒食节作为传统节日依然保留着其独特的魅力。在一些地区,寒食节的祭祖活动仍然盛行,许多人会选择回到家乡,举行传统的祭奠仪式。尽管现代社会生活节奏加快,但寒食节的精神依然深深植根于人们心中。尤其是在现代都市化的背景下,寒食节不仅是一个祭奠先人的节日,更是人与自然、人与人之间情感联结的时刻。

随着社会的发展,寒食节的传统习俗也开始有所创新。许多年轻人将寒食节与环保理念结合起来,倡导通过绿色祭祀活动来替代传统的焚香、烧纸等形式,彰显对自然和生命的尊重。在一些地区,寒食节的冷食文化也与现代食品产业相结合,衍生出了更多创新的冷食产品,既保留了传统的风味,又融入了现代人的生活方式。

寒食节,作为一个跨越千年的节日,已经不单单是一个祭奠的仪式,它更是一种文化的传承与创新,代表了中国人对历史、自然以及家庭的深刻理解与尊重。

起名大全

最近更新

- 2026年03月29日是否为结婚好日子? 办喜事吉日宜忌查询

- 如何改变命运:土多八字揭示的命运密码与常见误区

- 命运密码暗藏玄机,如何通过八字改变人生轨迹

- 钟姓活泼开朗的男孩取名,如何取更有文化感?

- 寒食节:祭祖与冷食的文化背后

- 颠覆常识!刘嘉玲的八字命理解析,如何破解命运的迷局?

- 五行格局揭秘:揭秘性格弱点,反而让你更强大

- 2026年03月29日是否宜订婚? 定亲合不合适?

- 2026年02月22日开业是良辰吉时吗? 今天开张怎么样?

- 瑶字五行属什么?适合女孩的瑶字取名组合推荐

- 2026年03月22日这日子安门旺不旺? 今日装大门适合吗?

- 2026年03月18日(农历正月三十)这日子搬家算黄道吉日不? 今日乔迁搬新房适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气