夏至节日习俗与自然天文变化的联系

在古老的农耕文化中,夏至作为一年中白昼最长的一天,具有非常重要的意义。这个节气的到来不仅标志着自然界的巨大变化,也与人类的生活息息相关。夏至节日习俗的形成,正是源自于这一天天文现象与农业生产周期的紧密联系。

天文变化与农业起源

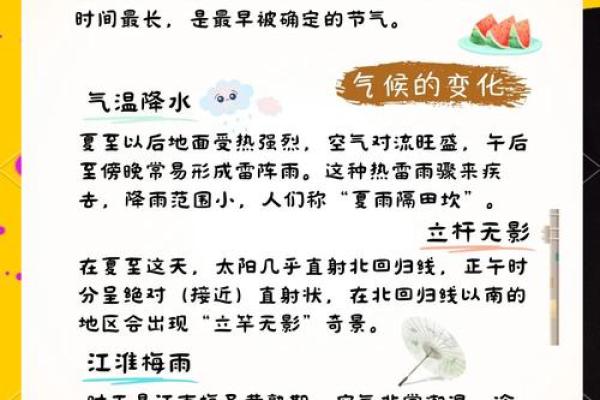

夏至是太阳直射地球的最北点,标志着北半球白昼时间的最长,而夜晚则是最短。此时,太阳光线最强,气温逐渐升高,农田的作物也开始进入快速生长的阶段。对于古代农民而言,夏至不仅是自然现象的感知,更是农业周期中的一个重要节点。夏至时节,农田的耕作进入关键时期,尤其是北方的麦田和南方的稻田都在此时经历了最为关键的生长期。

天文上的变化与农业的联系密切。夏至过后,天气逐渐炎热,农作物需更多的阳光和水分。中国古代的《周礼》一书中就提到,夏至时节的田间管理尤为重要,农民要把握这一时机,精细管理农田,确保作物的生长。与此同时,古人也意识到,夏至之后,白天逐渐缩短,意味着需要加紧农忙,预示着一年收成的关键时刻。

传统习俗的形成与饮食活动

夏至节气的到来,人们往往会举行一系列传统习俗活动。这些活动与当时的农业生产有着深刻的关系。在中国,夏至被认为是“阳气最盛”的时候,因此,民间通常会在这一天举行各种祈求丰收的仪式,尤其是在农田附近举行祭天仪式,感谢大自然的馈赠,并祈求未来的丰收。

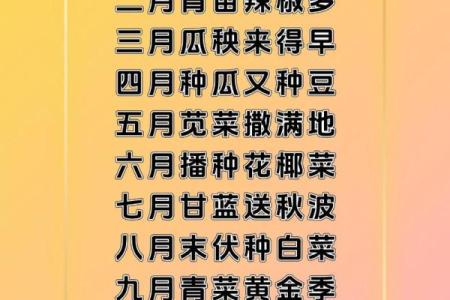

夏至的饮食习俗也与天文变化和农业周期息息相关。在这个时节,许多地方都有吃“夏至面”的传统。这种面条通常是以荞麦或小麦面为主,寓意着一年的收成,尤其是与小麦的生长密切相关。传统的“夏至面”不仅仅是一种美食,它更蕴含着人们对丰收的期盼。同时,由于夏季天气炎热,民间还有食用凉菜、果品等清凉食品的习惯,以帮助人们消暑、保持健康。

三国时期的夏至祭天

在三国时期,夏至节气的祭天活动具有极高的文化地位。史书《三国志》记载,曹操在夏至时节举行过祭天仪式,祈求大地丰收,农田和百姓安康。这一仪式不仅仅是对自然的敬畏,更反映了当时人们对天文现象的认知与农业生产之间紧密的联系。祭天活动通常会选择在日出或日落时分进行,以最大程度上体现天文现象的神圣性和时间的象征意义。通过这样的仪式,古人表达了对天、地、自然规律的尊重,并希望能够得到自然的庇佑。

唐朝的夏至饮食习俗

唐代的夏至节庆也有着丰富的饮食文化,特别是在宫廷和民间的宴席中,夏至时节常会呈现各种以时令食材为主的美食。唐代诗人白居易在《夏至日宴集》一诗中写道,夏至当天,人们会准备以“鲜果”“凉菜”为主的宴席,这些食物的准备与当时的农业生产关系密切。在唐代,夏至节气不仅是农民的生产节点,也是皇宫和百姓之间共享的节日,呈现出极强的社会性和文化传承。

夏至节的民间活动与节气文化

进入现代,夏至这一节日仍然保留着许多传统习俗。在一些农村地区,夏至当天,人们依然会举行祭祖、祭天等活动,祈求家庭和谐,农业丰收。同时,现代社会也开始通过媒体和文化活动来传承夏至的节气文化。例如,现代城市中的一些大型社区和文化团体,会在夏至期间举办讲座、书画展览和传统美食展示等活动,以传递这一节气所承载的农耕文化和天文知识。此外,越来越多的现代家庭在夏至时节,会尝试通过食物与活动来感受这一节气的魅力,继续延续着传统的饮食文化和节庆习惯。

通过对夏至节日习俗与自然天文变化的深入分析,我们不仅可以了解这一节气的农业背景,还能看到它在文化历史中的传承与变迁。夏至作为一个重要的天文节点,不仅仅是自然现象的体现,更是人与自然和谐共生的象征。

起名大全

最近更新

- 2026年01月30日(农历腊月十二)领证日子合黄道没? 今日领证好吗

- 2026年03月27日乔迁有没有问题? 乔迁入宅是否合适宜?

- 2026年02月14日(农历腊月廿七)搬家是上上吉时吗? 搬家入宅是否是好日子?

- 2026年02月04日是否适宜订婚? 今天定亲是好日子吗?

- 阁字五行格局揭秘:性格解析如何影响命运?

- 学字取名男孩寓意:从字义看人生期许与祝福

- 姓刁取灵动俏皮的名字,男孩名字怎样取更顺口?

- 2026年03月01日装修行不行 今日装潢好吗

- 2026年02月03日(农历腊月十六)是否宜订婚? 定亲行不行?

- 姓柳甜美可爱的女孩名字,如何取才显大气?

- 五行格局揭秘:如何通过婚配提升夫妻和谐度?

- 萱字女孩取名:单字/双字搭配的寓意强化技巧

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气