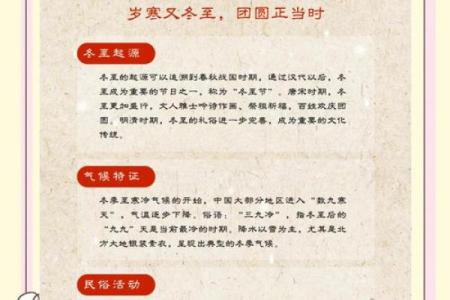

十二月冬至节:文化与饮食的深厚联系

冬至节是中国传统的节气之一,通常发生在每年的12月21日至23日之间,标志着一年中白昼最短、黑夜最长的一天。这个节气在中国的农耕文化中占据着重要地位,与饮食文化、天文观察以及传统习俗有着深厚的联系。随着时间的推移,冬至节逐渐发展成一种包含了丰富文化内涵的节日,它不仅仅是一个天文现象的标记,更是一个与家庭、团圆、饮食紧密相连的节日。

冬至的天文起源与农耕文化

冬至节的起源与中国古代的天文观测密切相关。古人根据天文现象来确定农耕活动的最佳时机,而冬至作为一年中最短的白昼,标志着阴阳变化的转折点。中国古代的天文学家通过对太阳运行轨迹的观测,发现太阳在冬至日的高度最低,白昼时间最短,黑夜最长。这一现象象征着阳气开始复苏,意味着新的一轮农耕周期的开始。

在农耕社会中,冬至节是非常重要的节令。古人通过这一节令来指导冬季的农事活动,特别是为来年的丰收做准备。在冬至前后,农民会进行一些与季节变化相关的活动,如冬季的播种和准备农具等。通过这些活动,人们逐步形成了以天文为基础的节令体系,也让冬至节成为了一个具有深厚文化意义的节日。

传统习俗:饮食与活动

冬至节在中国传统文化中有着丰富的饮食习俗,这些习俗通常与节气变化和家庭团聚紧密相关。最具代表性的习俗之一就是吃“冬至饺子”。这项习俗源于古代的北方,饺子形似耳朵,寓意驱除“冬季寒气”,保健身体。吃饺子不仅是一种食物的享受,更是祈求来年身体健康、安康的象征。

另一个常见的冬至节饮食习惯是吃“汤圆”。在南方地区,冬至节吃汤圆的习俗更为流行。汤圆象征着团圆与和谐,寓意家庭成员在这一节日里齐聚一堂,共享美好时光。通过这些富有象征意义的食物,冬至节承载了亲情、团圆、健康等美好愿望。

除此之外,冬至节还有一些特殊的活动。在传统的民间风俗中,冬至节常常被视为祭祖的日子。人们会在冬至这一天祭拜祖先,以示孝敬与感恩。祭祖活动不仅是对先人的追思,也象征着家族的团结与和谐。在一些地方,冬至节还有“冬至祭火”之类的活动,寓意驱除寒冷、祈求来年温暖和丰收。

历史案例:汉代与明代的冬至习俗

在中国历史上,冬至节的庆祝活动有着悠久的历史。以汉代为例,冬至节是帝王的重要节日之一。据史书记载,汉武帝曾在冬至日举行盛大的祭天活动,旨在祈求国运昌盛,人民安康。汉代的冬至节不仅是农民的节气,更是皇帝向天神祈求丰收与国泰民安的重要仪式。

到了明代,冬至节逐渐发展成一个全民庆祝的节日。明代皇帝还规定了冬至节的“冬至赐宴”制度,官员和百姓都会举行隆重的庆祝活动。明朝人对冬至的饮食习惯有着特殊的讲究,尤其是冬至时节的“吃羊肉”,象征着温暖和驱除寒冷的力量。此时的宴席不仅丰富美味,还充满了节令和祈福的寓意。

冬至节的现代表现

尽管现代社会已经发生了巨大变化,但冬至节的传统依然在许多地方得到了传承。尤其是在一些家庭中,冬至节依然是一个重要的团聚时刻。即使没有传统的祭祖仪式,许多人也会在这一天与家人团聚,共同享用冬至的特色美食。许多年轻人也开始学习制作传统的冬至食品,如饺子和汤圆,以此来传承和弘扬这一传统文化。

现代社会还通过各种形式的文化活动来庆祝冬至节。例如,许多城市会举办冬至节庆典活动,传统的民俗表演、灯展等都成为了节日的标志。此外,随着人们对健康饮食的关注,冬至节的食物也逐渐融入了更多的养生理念,饺子和汤圆的制作方法也越来越注重营养和口味的搭配。

通过这些活动和习俗,冬至节不仅仅是一个天文现象的纪念日,更是一个承载着丰富文化内涵的节日,体现了人们对生活的热爱与对家人、亲情的珍视。

起名大全

最近更新

- 2026年03月24日(农历二月初六)这日子领证旺不旺? 今日登记结婚好吗

- 2026年03月15日(农历正月廿七)动土是否大吉? 动土修造合不合适?

- 2026年05月24日乔迁合不合适? 适合入住新居吗?

- 2026年02月21日(农历正月初五)开业合不合适? 开张是好日子吗?

- 十二月冬至节:文化与饮食的深厚联系

- 解析八字命理:暗藏玄机的秘密,如何逆袭命运

- 男孩用淘字取名:寓意吉祥与五行平衡的技巧

- 2026年03月16日(农历正月廿八)是否宜搬家? 搬家入宅吉日指南

- 探索张信哲的八字:命运的暗藏玄机如何破解

- 2026年02月20日(农历正月初四)开业是否大吉? 今日开门做生意好吗

- 律师五行格局揭秘:性格解析如何影响职业发展?

- 男孩取名字带航字:文化内涵与现代审美的融合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气