九月的农耕节气与丰收庆典

在古代农耕社会,农业生产不仅是生计的根本,也是人们日常生活的核心。每到秋季,尤其是丰收时节,农民会举行盛大的庆典活动,以表达对自然的感恩,祈求来年更加丰收。这一传统至今依然在一些地方得以传承和发展。

农耕起源与天文背景

九月的农耕节气紧密与天文现象相关,农历九月是秋季的中期,这一时期的昼夜温差较大,气候逐渐转凉,正是农业作物成熟的关键时刻。秋分节气作为这一时期的标志之一,意味着太阳直射赤道,昼夜平衡。在这一节气,农田中的作物如稻谷、玉米、红薯等逐渐进入成熟期,农民通过观天象、看农田的变化来判断收获的最佳时机。

在古代,农民依据这些天文现象和节令变化来制定播种和收获的计划。而这种天文与农耕的紧密结合,构成了古人对大自然规律的深刻理解。在中国的传统文化中,农耕节气不仅是自然的标志,更是与人们生产活动息息相关的时间节点。

传统习俗:饮食与活动

在农耕节气到来的时候,丰收庆典便成为了重要的社会活动之一。古人对这一天的庆祝方式多种多样,其中最具代表性的便是饮食与各种民间活动的结合。古人通过烹制丰收的食物,如五谷杂粮、时令蔬菜、果实等,来祈福来年继续丰收。传统的丰收宴席常常由亲朋好友共同分享,象征着“丰盈、团圆、和谐”。

除了美食,丰收庆典期间还会举行一些特有的民俗活动。例如,田间的舞龙舞狮、社火表演等,既是对农业的礼赞,也是对自然神灵的敬畏。农民们通过这些活动祈求风调雨顺、五谷丰登。许多地方也保留了放“秋灯”的习俗,晚间点燃灯笼,以驱除害虫和病菌,确保农作物的健康成长。

黄帝祭天与秋收祭祀

黄帝时期的秋收祭祀仪式是中国古代农业与天文结合的一个典型案例。黄帝在每年秋季都会举行祭天大典,这不仅是对天神的崇敬,也是向大自然表达感恩的方式。通过这种仪式,古人向天求雨、求丰收,而黄帝祭天的活动,也成为后代秋季丰收庆典的雏形。这个仪式的核心精神是“天人合一”,强调人类活动与自然环境的和谐共生。

在历史文献《左传》中,也提到过秋收祭祀的细节,祭典的过程中,人们会献上五谷、果品等丰收物,感谢天赐的富饶。通过这些仪式,民众不仅寄托着对天的敬仰,也表达了对大自然给予的恩惠的感激之情。

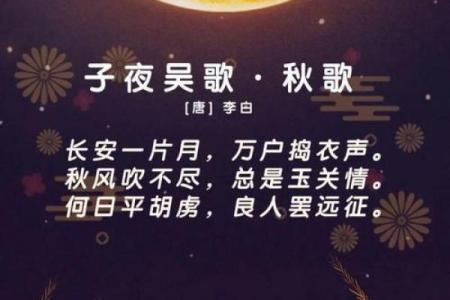

唐代丰收庆典与农耕文化

唐代时期,丰收庆典已经成为国家级别的盛大节日之一。唐太宗李世民在其治下,不仅注重农业的生产,也十分重视农业节庆的举办。丰收的庆典不仅局限于地方性的祭祀活动,还成为了宫廷的娱乐项目,像是歌舞表演、文人雅集等活动,融合了当时的艺术与文化。

《唐律疏议》中曾提到,丰收后的庆典不仅仅是为了感谢大自然的恩赐,也是一种鼓舞民众的方式,激发大家对农业生产的信心。唐代的丰收庆典,实际上承载了较为复杂的社会功能,不仅是一个生产活动的总结,也有社会团结与文化交流的象征意义。

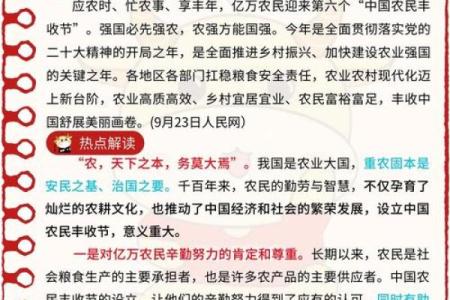

农耕文化的当代复兴

时至今日,虽然农业生产的方式已经发生了翻天覆地的变化,但一些地方仍然保留着丰富的农耕文化传统,特别是秋季的丰收庆典依然是现代社会的一大亮点。在中国的部分乡村,每年秋天,居民们会聚集在一起,共同庆祝丰收。现代的丰收节庆不仅有传统的食物、舞龙舞狮,还融入了现代元素,如文化展览、民间艺术表演等,逐渐成为乡村旅游的一部分。

在现代社会,丰收庆典不仅是一种农业文化的展示,更是文化传承与创新的舞台。这些庆典活动吸引了大量游客,也让年轻一代通过亲身参与,感受到祖先对自然的敬畏与尊重。

因此,九月的农耕节气与丰收庆典,既是对农耕文化的传承,也是对传统智慧的现代回望。

起名大全

最近更新

- 雄字取名男孩:结合五行与寓意的完美名字组合指南

- 八字命理中的误区,如何打破这些迷思改变未来?

- 2026年04月18日装修行不行 今天装修新房怎么样?

- 阔字男孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 2026年05月28日(农历四月十二)乔迁趋吉避凶了吗? 乔迁是否合适宜?

- 五行格局揭秘:9画木属性如何影响你的性格解析

- 皮姓灵气足的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 2026年03月17日(农历正月廿九)动土合不合适? 今天动土建房怎么样?

- 董姓富有哲理的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 颠覆传统五行:性格解析新视角,反而更实用

- 管姓女孩如何取甜美灵动的名字?

- 2026年03月28日安门是否大吉? 安装大门能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气