祭祀节日如何体现中华文化的精神内涵

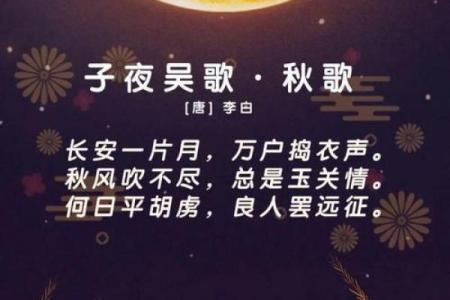

在中华文化的浩瀚历史中,祭祀节日作为一种传统活动,蕴含着深刻的精神内涵。祭祀不仅是对自然神灵的敬畏,更是对祖先的缅怀和对人类社会和谐的期望。它承载着中华民族对于天地人和的理解与追求,形成了独具特色的文化习俗。通过解读祭祀节日的起源与传统习俗,我们可以更好地理解中华文化的精神内涵。

祭祀节日的起源:与农耕与天文密切相关

祭祀节日的起源与古代中国的农耕文明密切相关。农业是古代社会最基础的生产方式,而天文观测则是农耕生活的关键。春秋冬夏四季的变化与农作物的生长周期息息相关,因此,祭祀活动往往与季节交替、农时变化相结合。例如,春节作为祭祀活动的一部分,起源于古人对新一年的希望和对自然神灵的敬畏。这个节日源于农耕社会的“年祭”,即祭祀天地与祖先的仪式,通过这一活动祈求丰收与平安。

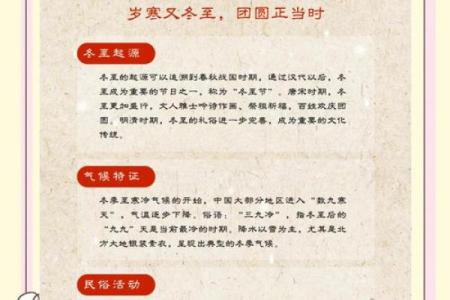

与此类似,农历的秋分、冬至等节气,也都是祭祀活动的重要节点。冬至祭天的习俗便是古代中国对天文的认识与农耕生活的结合。冬至标志着白昼最短、黑夜最长,代表着天地的阴阳变化。古人认为,天地转寒,万物归藏,此时祭天便是为了求得新一年的阳气复生,祈求来年丰收。通过这些节日,古人不仅表达了对自然规律的敬畏,也传递了人类与天地和谐共生的文化理念。

传统习俗:饮食与活动体现尊重与和谐

祭祀节日的传统习俗中,饮食与活动是最具象征意义的部分。在中国的传统祭祀中,食物不仅仅是供奉神灵和祖先的物质载体,更是对生命和自然的尊重。祭品的选择上讲究“吉祥”,如五谷、牲畜、果品等,这些食物代表着农耕文明的丰收与希望。食物的准备和享用,不仅体现了对天地神灵的敬畏,也反映了对祖先和亲人的怀念与尊重。

同时,祭祀活动中的仪式和礼仪也是中华文化精神内涵的重要体现。通过严格的礼节,如拜祭、行三跪九叩等,祭祀活动表达了对先祖和自然神灵的崇敬。尤其是在重要节日如清明节、中元节,民众通过扫墓、焚香、献花等方式,祭奠祖先,表示对先人的怀念与追思,强调“敬天法祖”的思想。这些活动不仅是对个人家庭历史的尊重,也是对整个社会秩序与和谐的推崇。

历史案例:周朝的宗庙祭祀与唐代的冬至祭天

周朝时期,宗庙祭祀是国家大典的重要组成部分。周王朝设有专门的祭天、祭祖和祭国神的制度,这些祭祀活动通常具有非常高的政治与宗教意义。周天子的祭天活动,不仅是表达对天神的崇敬,也象征着周王朝合法统治的神圣性。这种祭祀行为体现了“天命”思想,也即王朝的统治是受天命的支配,民众的生活与国家的命运都与天命息息相关。

唐代的冬至祭天则更加体现了天文与农耕的紧密联系。唐朝帝王通过举办盛大的祭天仪式来祈求新的一年国运昌盛、民生安康。冬至作为一年中最重要的天文节点之一,具有象征意义。通过冬至祭天,唐代的皇帝不仅是在祈求丰收和安宁,还向百姓传递了国家统治者关心民生、关爱自然的文化精神。

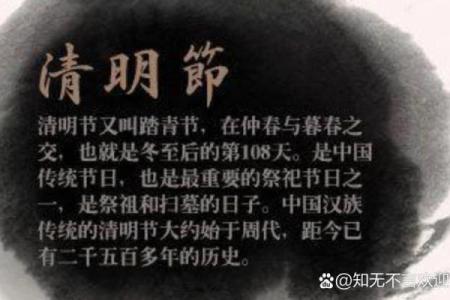

清明节的祭祖与文化认同

在现代,尽管社会变迁加速,科技发展迅猛,但祭祀节日的传统依然得到广泛传承与实践。清明节作为最为人们熟知的祭祀节日之一,不仅是一个缅怀先人的日子,也是中华文化中家族观念的体现。清明节的扫墓活动,承载了后代对祖先的敬仰与思念,也通过一代代的传承,强化了家族的文化认同感。许多家庭在这个时节祭扫祖坟,焚香、献花、供品,所有的这些举动都寄托着人们对祖先的感恩与敬意。

在现代社会,随着城市化进程的推进,传统祭祀活动也发生了变化。虽然很多年轻人不再进行传统的扫墓仪式,但通过网络祭祀、远程献花等新形式,祭祀的文化精神仍在不断传承与创新。这种转变表明,祭祀节日的核心精神——尊重、怀念、祈福,依然是中华文化的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 管姓女孩如何取甜美灵动的名字?

- 2026年03月28日安门是否大吉? 安装大门能算好日子吗

- 2026年03月06日提车避凶了没? 今日提新车好吗

- 2026年03月05日(农历正月十七)提车行吗? 今日提新车算不算好日子?

- 2026年03月27日是否适宜领证? 今天登记领证怎么样?

- 祭祀节日如何体现中华文化的精神内涵

- 2026年03月26日领证算不算好日子? 登记结婚吉日指南

- 2026年03月25日(农历二月初七)领证是黄道吉日吗? 今日领证结婚有问题吗?

- 2026年05月27日(农历四月十一)这日子乔迁算黄道吉日不? 乔迁入宅是否合适宜?

- 2026年03月27日(农历二月初九)是否适宜安门? 今日安门好吗

- 2026年03月26日(农历二月初八)是否符合安门吉日? 装大门适合吗?

- 冯绍峰的命运之谜:八字背后的颠覆性真相

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气