天文视角下的保安节日与星象变迁

保安节日,作为传统节日之一,承载着丰富的文化内涵和天文知识。它的起源与农耕社会密切相关,特别是在古代中国,天文观测与农耕活动紧密相连。节日的形成不仅是对自然现象的反映,也是人类对天象变化的一种文化认知与应对。

天文视角与保安节日的起源

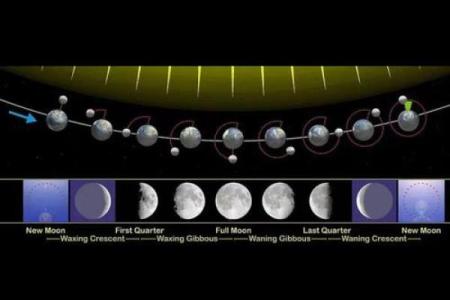

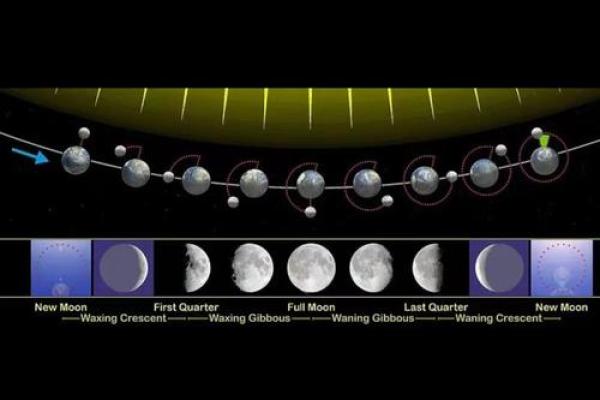

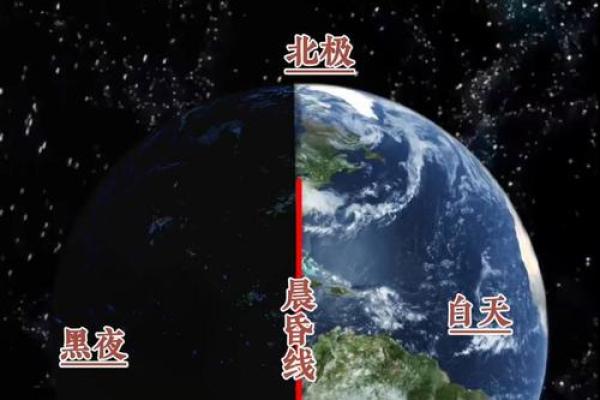

保安节日的起源可以追溯到远古农耕社会。古人依靠观察天象来决定播种、收获的时机,而星象变化,尤其是日月星辰的位置变化,是农业活动的重要参考。在这一过程中,保安节日成为农耕生活中的一个关键节点,标志着农业生产周期中的一个重要转折点。通过天文学的视角,古人发现特定的天文现象,如星座变化、日月食等,能够指引农耕活动的开展。因此,保安节日不仅仅是一个民间传统节日,它还具有深刻的农业与天文背景。

传统习俗的形成与演变

随着时间的推移,保安节日逐渐融入了各地的传统习俗,形成了丰富的饮食和活动内容。尤其是在节日期间,常见的习俗包括祭天、祈安、家庭团聚等。饮食方面,保安节日有着诸多传统美食,其中以节令食物为主,代表性食物通常与季节变化和农作物的丰收密切相关。

例如,在某些地区,人们在保安节日当天会制作以米、豆、果实等为主料的传统食物,象征着丰收和安宁。同时,祭拜祖先和天神的仪式也尤为重要,这不仅是为了祈求来年的丰收,也是对天文现象与自然界力量的敬畏与感恩。

历史案例:春秋战国时期的保安节

春秋战国时期,天文观测和农业活动紧密结合,保安节日的形式和内容有了初步的雏形。历史典籍《左传》中记载了多个与天文现象相关的节日,其中就包括了类似保安节的节日活动。那时,天文现象如日食、月食常常被视为上天的警示或兆头,节日的设立常常与这些天文现象的出现有关。保安节的设立,正是基于对天象的观察与解读,作为农耕社会对自然变化的反应。

在《春秋》一书中提到,春秋战国时期的人们在天象变化时,会举行祭天大典,目的是借助天象的变化,祈求安宁和丰收。保安节作为农业周期的一部分,逐渐在这个时期形成了具有较强地域特色的庆祝方式,并逐渐影响了后代的节日习惯。

历史案例:唐朝的保安节与星象影响

唐朝时期,天文学得到了进一步的发展,星象的变化被更加精确地记录下来。《大明一统志》一书中记载了唐朝时期的保安节活动,尤其提到节日期间,天文学者通过对星象的观察,预测气候和天灾,提醒农民做好防备措施。这一时期,保安节不仅仅是一个农耕节日,也融入了对天文现象的崇敬与理解。

唐朝的保安节,更加注重与天文现象的结合,尤其是在星象的解读方面,许多天文仪器被用于观察星空。通过这些观测,节日的意义不再局限于单纯的农业活动,而是进一步拓展到对天命和命运的思考。人们相信,星辰的变化不仅仅预示着季节的更替,也暗示着社会和个人命运的变化。

科技与文化的融合

在现代社会,保安节的传统依然被许多地区所传承。尽管现代天文学的发展已经远超古代,但保安节作为文化节日依然保持着强烈的地域特色。在一些地区,人们通过举办天文观测活动、星空讲座等形式,来纪念这一传统节日。通过这种方式,现代人既保留了传统节日的文化意义,也将天文学知识与现代科技结合,向公众普及天文知识。

例如,在现代的保安节期间,一些天文爱好者会组织观星活动,邀请民众一起观赏星空,讲解与保安节相关的天文知识。这种活动不仅保留了节日的传统习俗,也促进了人们对天文学的兴趣和理解。通过这些活动,保安节不仅成为了一个连接古代与现代的文化桥梁,也为人们提供了一个探索宇宙奥秘的机会。

起名大全

最近更新

- 2026年03月26日这日子动土旺不旺? 今日动土是好日子吗?

- 男孩用旭字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 2026年06月02日乔迁有没有问题? 乔迁入宅是否是好日子?

- 2026年04月24日(农历三月初八)装修吉利吗? 今日装潢合适吗?

- 2026年03月04日(农历正月十六)这日子开业是否黄道吉日? 店铺开张行不行?

- 2026年03月27日搬家合良辰吉时吗? 乔迁新房黄道吉日查询

- 2026年03月03日开业符不符合黄道吉日 开门做生意合不合适?

- 寻字取名寓意女孩:从生活智慧看吉祥寓意解读

- 美国的独立日:庆祝自由与历史的时刻

- 解读中国节日文化:今天节日与家族团聚的深远意义

- 天文视角下的保安节日与星象变迁

- 2026年03月26日(农历二月初八)搬家是否是黄道吉日 今日搬家入伙好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气