解读中国节日文化:今天节日与家族团聚的深远意义

在中国,节日文化不仅仅是庆祝的时刻,更是家族团聚、传承和反思的重要时刻。每逢节日,亲朋好友相聚一堂,享受美好时光。这种传统根植于中国深厚的历史文化之中,充满着对祖先、对自然和对生命的尊重。通过不同的节日,我们可以看到中国传统的农耕文化、天文观念以及社会伦理如何在日常生活中得以体现。

节日的起源与农耕文化

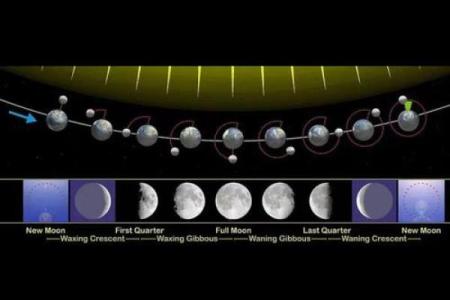

中国的节日大多与农耕社会密切相关。在古代农业社会中,人们通过与自然的互动来制定节令,祭祀祖先、天神以及自然界的各种力量。节日往往是由天文现象和农业活动的周期决定的。例如春节和秋收节就是与农业生产密切相关的节日。春节标志着农历新年的开始,而秋收节则是在秋季收获时举行的祭祀活动。

这些节日反映了中国古代农耕社会对自然规律的深刻理解。中国人认为,通过对天时的尊重和顺应,可以获得丰收和安康。因此,节日不仅仅是祭祖或庆祝的活动,更是对自然力量的敬畏与感恩,体现了人与自然和谐共生的思想。

传统习俗中的家族团聚

在中国的节日文化中,家族团聚是最为重要的习俗之一。春节是最典型的例子,每年农历新年,无论身在何处,人们都会尽可能回到家乡,与家人团聚。春节的习俗中有诸多象征团圆和祈福的活动,如吃年夜饭、贴春联、放鞭炮、送红包等。这些活动都在强调一个核心理念——家庭是社会的根基,而节日的意义在于让每个成员回归家庭,增强亲情和族群的凝聚力。

这一点在《礼记》中有着深刻的记载。《礼记》中的“家和万事兴”表明,家庭的和睦对社会的安定至关重要。在家族中,长辈的教诲和亲情的传承通过节日这一平台得以巩固和延续。春节期间,家人围坐一起,分享丰盛的食物,不仅是为了庆祝一年的结束,更是为了加强家族的情感纽带,使每个人感受到家庭的温暖和支持。

中秋节的家族团聚

中秋节是中国传统文化中另一个体现家族团聚的节日。源自古代对月亮的崇拜,中秋节逐渐演变为一个庆祝丰收和团圆的节日。这个节日的核心是“团圆”,不仅仅是因为它标志着秋季的丰收,更因为它给了游子一个回家的机会。在古代,许多家庭成员在外务工或征战,只有在中秋这一天,才有可能回到家中与亲人团聚。

例如,唐代诗人苏轼的《水调歌头·明月几时有》就表达了他在外地时对家人和故乡的思念之情。中秋节不仅是对家庭的重视,更是对传统文化的传承,通过这种节日形式,古人让亲情和家庭价值成为永恒的主题。

清明节的祭祖与家族文化

清明节作为中国的传统节日之一,不仅仅是祭扫墓地的时刻,也是家族成员团聚、缅怀先人的时机。清明节的起源与农业生产和气候变化密切相关,古人通过祭祀先祖,祈求风调雨顺和家族的繁荣。在这个节日里,家族成员齐聚一堂,传承祖辈的教诲,敬畏自然,感恩生命。

清明节通过祭祀的形式强调了家族与祖先的紧密联系。在《左传》中有记载,古人认为通过祭祀先祖,可以保家护国,延续家族的兴旺。这种传统使得家族在社会中的作用愈加重要,每个节日都成为家族文化和情感的传递平台。

春节的全球化与家族文化

随着时代的变迁,传统节日在现代社会中不断演化,但家族团聚的意义始终没有改变。春节作为最重要的传统节日,不仅在中国国内得到广泛庆祝,而且随着海外华人社区的兴起,春节逐渐成为全球范围内的文化现象。无论是通过视频通话,还是通过传统的返乡旅行,春节已成为全球华人表达亲情、纪念传统的纽带。

在现代社会,家族成员之间因为工作、学习等原因往往分散在不同的城市乃至国家,但春节依然是一个连接彼此的重要时刻。这种传统的延续,使得即便在快速变化的现代社会中,家族团聚的精神仍然得以保存,并且更加具有全球化的意义。

起名大全

最近更新

- 2026年03月26日这日子动土旺不旺? 今日动土是好日子吗?

- 男孩用旭字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 2026年06月02日乔迁有没有问题? 乔迁入宅是否是好日子?

- 2026年04月24日(农历三月初八)装修吉利吗? 今日装潢合适吗?

- 2026年03月04日(农历正月十六)这日子开业是否黄道吉日? 店铺开张行不行?

- 2026年03月27日搬家合良辰吉时吗? 乔迁新房黄道吉日查询

- 2026年03月03日开业符不符合黄道吉日 开门做生意合不合适?

- 寻字取名寓意女孩:从生活智慧看吉祥寓意解读

- 美国的独立日:庆祝自由与历史的时刻

- 解读中国节日文化:今天节日与家族团聚的深远意义

- 天文视角下的保安节日与星象变迁

- 2026年03月26日(农历二月初八)搬家是否是黄道吉日 今日搬家入伙好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气