中元节的传说与祭祖文化的深远意义

中元节是中国传统的节日之一,历史悠久,蕴含着丰富的文化内涵。每年的农历七月十五日,人们通过各种活动,表达对祖先的怀念与敬仰。这个节日的深远意义不仅仅在于祭祖的仪式,更在于它承载着对生命、家庭和社会的理解。让我们从中元节的起源、传统习俗及其在现代的传承来看这一节日的文化价值。

中元节的起源

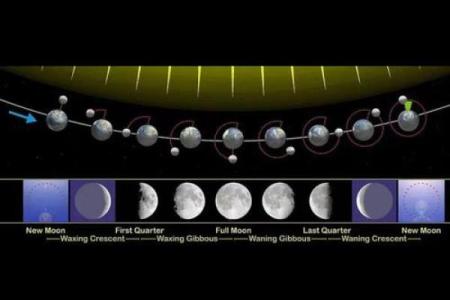

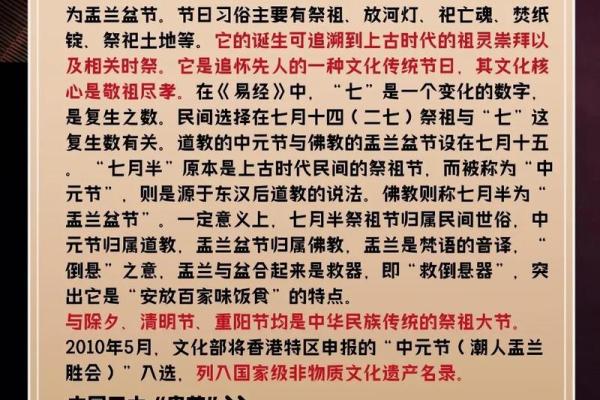

中元节的起源与中国古代的农耕文化密切相关。农耕社会的兴盛,使得人们对祖先的崇拜逐渐深入日常生活。七月,正是农田繁忙的季节,农民会根据天文变化来决定播种与收获。七月十五日,被认为是鬼门打开之时,死者的魂灵可以回归人间,借此机会祭拜祖先,寄托后人的敬意与哀思。

从历史文献中,我们可以看到《左传》与《周礼》等经典中提到的祭祖仪式。古人通过天文观测确定适宜的祭祀时机,以求祈求祖先的庇护与安康。由于农耕社会对五谷丰登的依赖,祖先的保佑成为了维系家族和社会的关键。因此,中元节的起源不仅是天文现象与农耕季节的结合,也是对生命延续和家庭繁荣的深刻理解。

中元节的传统习俗

在传统习俗中,中元节是通过饮食和活动来表达对祖先的祭祀与纪念。饮食方面,祭祀的桌上通常摆放丰盛的食物,包括各类糕点、肉类、时令蔬菜和水果。这些食物不仅供奉祖先,还象征着对祖先的怀念与尊重。吃素的习俗也在部分地区流行,象征着对亡灵的尊敬与净化。

而在活动方面,焚香、烧纸、放河灯、放火堆等民间习俗是不可缺少的。焚香与烧纸是为了向祖先表达敬意,放河灯是借助灯火引导亡灵归去。地方性活动丰富多样,有的地方还有演戏、祈安活动,甚至有的家庭会举行“送火”仪式,通过象征性地送火、送水来安慰亡灵,使他们得到安息。

这些活动反映出人们对死亡的理解与对生命的尊重。在这种仪式感十足的活动中,不仅传递了孝道文化,也强化了家庭和社会的凝聚力。

历史案例:东汉时期的中元节与祭祖文化

在东汉时期,祭祖的文化已经深入人心。史书记载,东汉时期的帝王和百姓都会在七月十五日进行祭祀活动。汉代的《礼记》中提到“中元”节日,即此时的祭祀不仅是对祖先的纪念,也是对亡者的慰藉。东汉的祭祖活动中,皇帝与官员会举行盛大的祭祀,以此强化政权的合法性与社会的稳定。而民间的祭祀则有着更为直接的联系,尤其是在各地的家庭祭祀活动中,祭祖成为了家族传统和历史延续的重要象征。

历史案例:明清时期的中元节传承

明清时期,中元节的祭祖活动更加丰富且广泛。随着道教与民间信仰的融合,中元节的活动逐渐成为一种集宗教、民间信仰和地方习俗于一体的节日。明清时期的文人雅士,还通过诗词、对联等方式,表达他们对祖先的敬仰之情。比如,明代文学家唐伯虎的作品中就多次提到中元节的相关习俗,甚至以此为背景创作了不少诗文。

同时,在民间,中元节的焚香祈安、祭品的准备以及家族成员的团聚,也使得节日充满了亲情与敬意的氛围。祭祖的行为不仅是对祖先的崇敬,更是一种世代相传、不断延续的家族文化。

从社区祭祀到家庭文化

在现代,虽然城市化进程加快,传统的祭祖文化依然在许多地区得到传承。尤其是在一些农村和社区中,人们依然按照传统习俗举行祭祀活动,甚至许多城市社区也开始组织祭祖活动,邀请邻里共祭,形成了现代社区文化的一部分。尽管现代人对传统节日的理解与过去有所不同,但在精神层面上,中元节依然提醒我们不忘本源,尊重传统,并在快节奏的生活中寻找那份宁静与内省。

中元节作为祭祖文化的重要组成部分,不仅仅是一个传统节日,更是一种生活方式的体现,它承载着人们对生命、家庭和社会的尊重。

起名大全

最近更新

- 熊姓气质佳的女孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 2026年04月02日领证日子有没有选对? 今日领证结婚有问题吗?

- 2026年04月25日(农历三月初九)装修合不合适? 装修新房是好日子吗?

- 姓荀叫什么清新俊逸的名字好?女孩名字精选集

- 2026年03月13日(农历正月廿五)提车是上上吉时吗? 今日提车买车适合吗?

- 2026年04月12日这日子结婚算黄道吉日不? 今日办喜事吉利吗?

- 2026年04月13日(农历二月廿六)是否为安门好日子? 今日安装入户门好吗

- 女孩名字用瑶字好不好?五行与寓意的双重考量

- 中元节的传说与祭祖文化的深远意义

- 苗族祭祖节:探索苗族文化中的天文与天地和谐

- 性格解析:破解五行奥秘,揭示你的五行格局弱点与提升之道

- 苏五五行格局深度解析:颠覆传统观念,揭秘性格塑造之道

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气