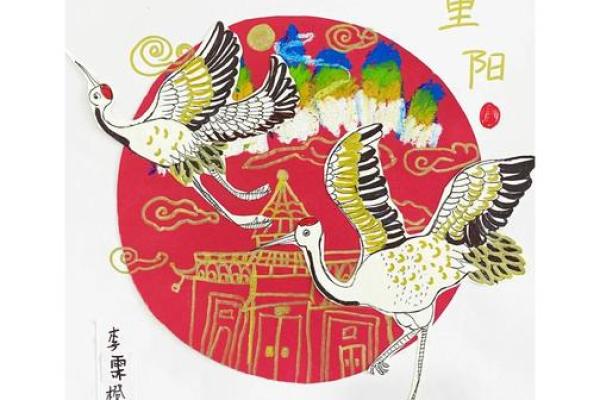

重阳节登高祈安的养生哲学

重阳节是中国传统节日之一,通常在农历九月初九这一天庆祝。古人将这一天称为“重九”,有着浓厚的祭祀和养生氛围。节日期间,登高、饮菊花酒、吃重阳糕等习俗,蕴含着深厚的文化内涵,尤其在养生方面,提供了许多值得传承的智慧。今天,我们从传统习俗、历史典籍中的记载,结合现代的传承,探讨这一节日的养生哲学。

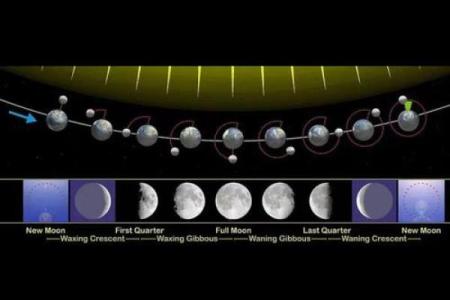

农耕与天文的联系

重阳节的起源与古代农耕社会的天文观念密切相关。九月初九,九为阳数,重阳之日,象征阳气的旺盛,而在中国古代的五行学说中,阳代表着生命力和健康。根据天文学的推算,这一天日照最为充足,适合进行户外活动,如登高,以求“借天之力”保佑身体健康。

在古代,农耕社会的人们深知,天气变化对作物的生长至关重要,节气的变化直接影响到五谷的丰收。因此,他们根据天文周期,制定出一系列与季节变化相适应的节令活动。而重阳节的登高、祈安正是这一天文智慧的体现。

传统习俗与饮食文化

重阳节的传统习俗多种多样,最为人熟知的就是登高、饮菊花酒和食重阳糕。登高的习俗源于古人认为“九”代表长寿,重阳节的登高活动,不仅是为了享受秋高气爽的景色,也寓意着避灾祈安,寓意着高处不胜寒,代表着人们对健康长寿的追求。

饮菊花酒是一项极具养生价值的传统习惯。菊花自古以来被视为长寿的象征,其花香四溢,含有丰富的天然成分,有清热解毒、降血压、保肝明目的功效。每逢重阳节,古人便用菊花酿成酒,取其延年益寿之意。

重阳糕的食用也充满了象征意义。重阳糕的形状通常为多层,寓意着层层高升,象征着事业与健康的节节高升。其成分包括糯米、豆沙等,富含营养,适合秋季食用,不仅可以滋阴润燥,还能补充体力,增强免疫力。

王羲之的重阳节

东晋时期的书法家王羲之,曾在重阳节时登高,并与朋友共饮菊花酒。他在《兰亭集序》中提到,秋天的景色尤其宜人,尤其在重阳节登高,可以远离尘世烦忧,感受大自然的气息。这种古代文人的养生哲学,强调的是通过与自然的亲近,达到身心的平衡与调和。

王羲之的重阳节活动不仅是一次文化交流的过程,也是对身心健康的一种追求。他在亲近大自然、享受美景的同时,也注重饮食的调节与养生的结合,体现了重阳节养生哲学中“与自然和谐共生”的理念。

唐代的重阳节习俗

唐代时期,重阳节的活动得到了更加广泛的传播与发展。当时的帝王与文人常常在重阳节时举行大规模的登高活动,甚至会举行盛大的宴会。唐代诗人王建有诗云:“九月九日忆山东兄弟,登高望远,空忆易水悲。”这首诗既表达了秋天的惆怅,也蕴含着重阳节登高的深刻内涵。

唐代的重阳节习俗强调了养生和情感的结合。通过登高,远离尘嚣,享受清新的空气,同时保持与自然的联系,增强身体的健康。此时,菊花酒和重阳糕的饮食文化也已成为常见的节日活动之一,尤其是菊花酒,被认为有驱邪祈安、延年益寿的功效。

重阳节的养生与保健

进入现代,重阳节的养生哲学不仅依然存在,而且得到了更广泛的传播与认同。如今,人们除了在重阳节登高祈安,还更加注重科学的健康管理与饮食调理。现代医学研究表明,登高有助于增强身体的耐力与免疫力,有利于心肺功能的提升。

与此同时,菊花茶和重阳糕等传统食品,也因其天然保健的特性,得到了现代人的青睐。越来越多的人开始意识到,节日不仅是庆祝的时刻,更是调养身心、关注健康的重要时机。如今的重阳节,已经不仅仅是一个文化节日,它更是一种现代生活方式的体现,传承着古人智慧与现代健康理念的结合。

通过传统与现代的结合,重阳节的养生哲学得以传承,并在新时代焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 2026年03月28日动土合不合适? 动土建房适合吗?

- 2026年04月04日领证合不合适? 登记领证合适吗?

- 2026年04月15日(农历二月廿八)安门行吗? 安门能算好日子吗

- 2026年04月03日(农历二月十六)领证是上上吉时吗? 今天登记领证怎么样?

- 重阳节登高祈安的养生哲学

- 2026年03月29日(农历二月十一)搬家可不可以? 今日乔迁新房适合吗?

- 信字女孩取名:谐音不雅的排查与寓意优化方案

- 正印偏印双透命理:如何解锁命运密码,改变人生轨迹

- 你可能误解了命运密码:整容能改变命运吗?

- 刘伯温命理中的误区,如何通过破解这些暗藏玄机改变命运

- 五行格局颠覆性解读:性格塑造的另类视角,你敢看吗?

- 2026年04月27日(农历三月十一)装修趋吉避凶了吗? 装潢有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气