清明节与传统祭祖习俗的文化传承

每年春暖花开之际,随着气温回升,万物复苏,中国的大地上迎来了一场人们用来缅怀祖先的盛大仪式。这一天,不仅是自然变化的象征,更承载着深厚的历史文化和祖辈们的智慧与敬意。清明节不仅是一个纪念的日子,它的历史渊源和传统习俗至今依然在现代社会中传承。

清明节的起源

清明节最初源自中国古代的农耕文化。自古以来,中国社会的生产方式与农耕密切相关。清明节大约是在每年4月4日到6日之间,这时气候温和,春耕已至一个关键时刻,农民忙碌着播种。而此时的祭祖活动,恰恰也与春耕时期的农业祭祀相关。古人认为,清明节是祭祀祖先的最佳时机,因为这个季节是自然界生机勃发、万物生长的时节。祭祖活动不仅寄托了对祖先的怀念,也希望能通过祈求祖先的庇佑,保障当年的丰收。

此外,清明节的天文意义也不可忽视。清明节出现在二十四节气之一的“清明”时节,是冬至之后的第一个节气。这一时节太阳直射赤道,白昼渐长,气候逐渐转暖。古人借此节气来举行祭祖活动,寓意着祖先的灵魂得到安抚,同时也表达了对自然界力量的尊重和感恩。

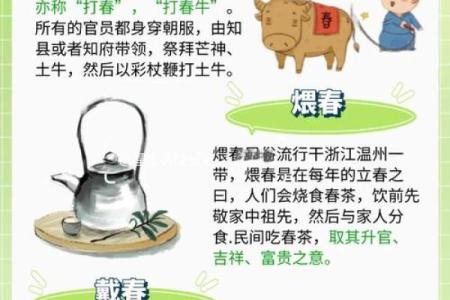

传统习俗:饮食与活动

清明节的传统习俗中,饮食与活动内容丰富多样,体现了先人对自然与人文的智慧传承。在饮食上,最具代表性的便是清明时节的“青团”。青团是一种以艾草或其他植物为原料制作的糯米团,常带有清香的草味,象征着春天的气息。这一食品不仅有着滋补身体的功能,还寓意着人们对自然春光的赞美与敬仰。青团的制作与食用,承载着家族团圆的美好愿望,也将祖先的祭祀仪式与人们的日常生活紧密联系。

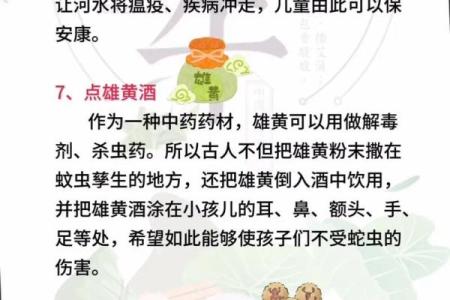

除了饮食,清明节期间的活动也极具象征意义。最常见的便是扫墓与祭祖。人们通常会前往祖先的坟墓,打扫墓地,献上鲜花、纸钱以及一些食品,表达对祖先的敬意。这个过程不仅是对家族历史的缅怀,更是将家族文化与传统延续下去的途径。在一些地方,还会举行踏青活动,带着孩子和家人一同外出游玩,享受大自然的美好,感受生命与祖先的连结。

先秦时期的祭祖仪式

在中国古代,祭祖是一种极为重要的礼仪,尤其在先秦时期就已形成较为规范的祭祀制度。《左传》记载了春秋时期的一些祭祀活动,特别是周朝的宗法制度强调家族的血脉传承。祭祖不仅是对逝去亲人的敬仰,也是家族统一的象征。通过这些祭祀活动,先秦时期的古人表达了他们对祖先的尊重和对家族延续的期望。这些祭祀活动与清明节的祭祖习俗有着直接的渊源,尤其是在礼仪与祭品上,展示了古代文化对祭祖活动的高度重视。

唐宋时期的祭祀演变

进入唐宋时期,祭祖活动逐渐发展成了较为成熟的传统节日,清明节的祭祖意义愈加突出。《礼记》一书中提到的“清明扫墓”仪式,可以说是清明节最初形态的体现。当时的人们在清明节时,已开始注重形式化的祭祀,强调礼仪与节令的配合。此外,唐宋时期的文人也为清明节的文学内涵增添了色彩,许多诗人通过诗歌表达对祖先的敬意和对家族历史的怀念。杜牧的《清明》便是其中的经典之一,诗中通过描写清明节的景象,传达了对祖先的尊崇与对生命的感悟。

科技与传统相融合

随着时代的进步,清明节的祭祖习俗虽然没有改变其核心内容,但在形式上却发生了变化。现代社会的科技发展让祭祖活动更加便捷与多样化。一些地方的人们已经可以通过网络平台进行虚拟扫墓,祭祀的形式更加灵活多样,但这种方式仍然承载着对先人的敬仰与怀念。例如,许多家庭在清明节期间通过视频、短信等方式向远在他乡的亲人寄托哀思,虽然形式发生了变化,但节日背后的人文情感和家族凝聚力并未消失。

无论是通过传统的扫墓祭祀,还是现代的数字平台,清明节的文化内涵都得到了传承和发扬,展现了中华文化在继承中的创新与包容。

起名大全

最近更新

- 姓汪有什么英姿飒爽的男孩名字?实用取名方案

- 清明节与传统祭祖习俗的文化传承

- 2026年06月07日这日子乔迁是否黄道吉日? 今日乔迁入宅算不算好日子?

- 女孩取带幻字的名字:游戏/社交平台的记忆点设计

- 霍姓男孩怎样取豁达开朗的名字?最新思路解析

- 2026年04月01日搬家合良辰吉时吗? 搬家入宅吉日宜忌查询

- 2026年03月29日(农历二月十一)是否为动土好日子? 今日动土好吗

- 寒衣节的文化内涵与民间习俗

- 五行格局实用指南:如何利用火木金水土提升你的运势与性格?

- 如何改变命运?五行格局教你破解性格局限

- 八字命理中的误区:你如何反而走向了错误的命运?

- 2026年04月15日(农历二月廿八)结婚有问题吗? 今日办喜事是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气