春节的天文密码:探寻农历新年的时间奥秘

农历新年是中华文化中最重要的节日之一,每年都伴随着无数的传统习俗和庆祝活动,而其背后的天文和农耕历史也是值得探究的奥秘。农历新年的时间不仅与农耕文化息息相关,还与天文现象密切相关。通过对其起源、传统习俗以及历史案例的探讨,我们可以更加深入地理解这个节日的意义。

农历新年的起源:天文与农耕的交织

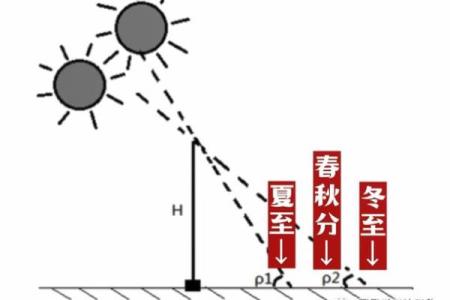

农历新年,亦即春节,是根据中国传统的农历来确定日期的。农历的起源与天文密切相关,尤其是与月亮的周期变化紧密相连。中国古代天文学家通过观察月亮的运行轨迹,制定了阴阳历法,阴历的每个月从新月开始,到下一个新月为止,周期为29.5天。因此,农历一年大约由354天组成,比阳历少了11天左右。

春节的日期通常在每年冬季至春季之间,具体为农历的正月初一,而这一日期的选择与古代农耕活动的时间节点密切相关。农民依赖于天象来确定农耕的最佳时机,冬至后,阳光渐渐回升,意味着春天的开始,而春天则是农耕的关键时节。春节作为农历的起点,标志着一年的农耕活动即将开始,具有重大的象征意义。

传统习俗:饮食与活动的天文印记

春节的习俗深受天文与农耕的影响,其中饮食和活动尤为突出。过年时,家家户户会准备丰盛的年夜饭,其中有许多食物都含有吉祥寓意。例如,鱼是必不可少的,因为“鱼”与“余”同音,象征着年年有余,预示着一年丰收。此外,年糕和饺子也常见于春节餐桌,它们象征着“年年高”和“招财进宝”,寓意着新的一年步步高升,财运亨通。

在活动方面,春节期间的传统习俗也往往与天文和季节变化紧密相连。春节前的除夕夜,人们会点燃鞭炮,驱逐邪气,迎接新的一年。而春节期间的庙会、舞龙舞狮、放烟花等活动,都是对天地自然的敬畏与祈福,表达了人们对丰收和安泰的期盼。这些活动不仅有着丰富的文化底蕴,也体现了古人对天文现象的观察与理解。

历史案例:两大历史事件的天文映射

在历史的长河中,有两个重要的历史事件充分体现了天文与农历新年的关系。第一个是公元前104年的“黄帝历”。这一历法的推出,是中国古代天文学的一大突破。黄帝历以太阳的周年运行为基础,结合了月亮的阴历系统,是当时农耕社会对天文与季节变化的深刻理解。这一历法的实施,进一步推动了春节作为农历新年日期的固定。

另一个历史事件则是公元751年的“安史之乱”之后,唐朝开始设立专门的天文台,进一步提升了天文学对社会生活的影响。春节不仅仅是一个节庆,它还与当时的天文测量和农耕周期紧密相连。唐代的天文学家曾利用天文台观测星象,确定春天的到来。这一历史背景下的天文研究与农历新年的结合,进一步彰显了天文学在节令安排中的重要性。

春节的天文意义与当代习俗

今天,春节已经成为了全球华人共同的文化象征,然而其背后的天文密码依然留存在人们的生活中。尽管现代社会的科技水平已经发展到了极高的程度,但农历新年依然按照天文学的规律来安排。例如,春运期间,数以亿计的人们根据春节假期的安排,涌向家乡团聚,天文现象的变化依然影响着这一传统节日的日期和意义。

在现代,春节不仅仅局限于传统的家乡团聚,它逐渐成为全球华人文化的象征。在全球化的背景下,春节通过各种文化活动传递着中国的天文智慧和农耕文化。许多国家的华侨华人都会根据农历春节来举办庆祝活动,同时,天文观测的技术也在现代得到广泛应用,人们通过星象和天文现象更加深刻地理解这一传统节日的内涵。

通过回顾历史与现实的结合,我们可以看出,春节不仅仅是一个节日,它还蕴含着深厚的天文和农耕文化背景。这个文化瑰宝不断被现代社会传承和发扬光大,成为中华文化的一个重要象征。

起名大全

最近更新

- 2025年07月30日(农历闰六月初六)结婚是上上吉时吗? 今日办婚礼好吗

- 书里乾坤:五行格局如何影响你的性格,一招教你如何改变

- 性格解析新视角:五行颜色搭配,揭秘你的穿衣五行格局

- 2025年08月07日乔迁能算好日子吗 乔迁入宅吉日指南

- 虞姓取细腻温柔的女孩名字,这些思路值得参考

- 五行格局深度解析:揭秘你的性格密码,实现人生大逆袭

- 单姓男孩温婉娴雅的名字,如何取更有文化底蕴?

- 女孩用璐字取名:寓意中的家国情怀与个人品格融合

- 女孩名字带怡字:搭配偏旁部首的吉祥寓意指南

- 五行风水咖啡屋:揭秘咖啡店性格解析,颠覆传统品味格局

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)这日子搬家是否黄道吉日? 今日搬家入宅能算好日子吗

- 探秘辛辰命理:如何颠覆传统观念,走出命运的迷局

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气