农耕季节的变迁:冬季农田与节气的密切关系

冬季是农耕季节中的一个关键节点,特别是在中国传统农耕文化中,冬季与节气有着深厚的联系。从天文角度来看,节气的变化直接影响着农田的管理和作物的生长周期。而传统习俗在这一时期也形成了与节气相关的活动和饮食文化,反映了人们对自然规律的尊重和顺应。

农耕与天文的联系

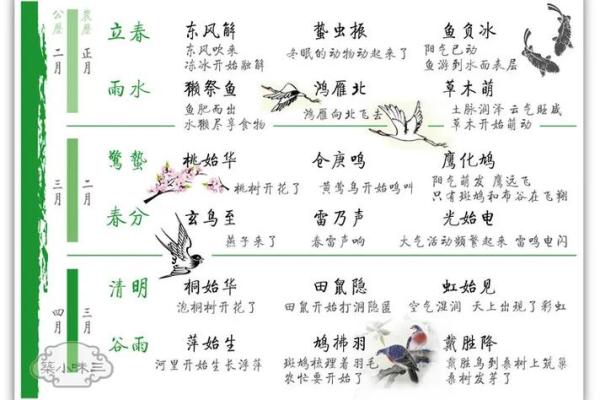

农耕文化起源于对天文现象的观察与总结。中国古代农民根据太阳的运动规律,划分了24个节气,准确预测农事活动的最佳时机。冬季的节气以“冬至”为重要标志,标志着一年中最短的白昼和最长的黑夜。这一时节,气温逐渐下降,农田进入休养生息的阶段,耕作活动显著减少,农民开始准备过冬的物资。

在古代典籍《周礼》中有记载,冬季节气对于农业生产的安排至关重要。农民根据冬至之后的“数九寒天”来判断气候的变化,确保农田能够顺利过冬,为来年春耕打下基础。而《黄帝内经》中也提到,冬季是养藏的时节,强调要顺应自然界的寒冷与阴气,避免过多的农事劳作,养精蓄锐。

传统习俗中的饮食与活动

在冬季,传统习俗尤为丰富,饮食和活动都与节气息息相关。冬至节气常常伴随有丰盛的食物,尤其是“冬至饺子”的习惯。在北方,吃饺子不仅是为了庆祝节气的到来,还寓意着“冬至一阳生”,象征着阴气渐消,阳气回升,来年会有一个丰收的开始。

此外,冬季是农闲时节,也是家人团聚的时光。此时,许多地方有着打糍粑、腌制腊肉、酿制酒等活动,这些传统习俗不仅仅是为了准备过冬的食物,也具有祈求丰收、安康的象征意义。尤其是在《礼记》中有记载,冬季是进行祭祀活动的时节,人们祭祖、祭天,以祈求来年的风调雨顺和五谷丰登。

古代农耕文化中的冬季节气

在中国古代,冬季的节气对于农业生产至关重要。例如,唐代著名农学家贾思勰在《齐民要术》中详细阐述了冬季农田管理的知识,强调冬季是防冻、防虫的关键时期。农民通常会根据节气来安排农田的管理工作,如灌溉、施肥、施药等,以确保土地能够在寒冷季节得到充分的休息,保持土壤的肥沃。

贾思勰的《齐民要术》还提到,冬季是养生的好时节,农民要根据节气的变化合理安排体力劳动,避免过度劳累,保持良好的身体状态,以便迎接春耕。

宋代的节气与农田管理

宋代时期,农业生产有了更加系统的管理与记载。《农书》是宋代农业的经典文献,书中详细列出了冬季节气对农田管理的影响,强调了根据气候变化调整农事的必要性。在这本书中,冬至后至春分前的这段时间被称为“冬闲期”,此时农民应当修整农具,整理种子,做好春耕前的准备工作。

书中还提到,冬季是农民储藏粮食的关键时期,人们不仅要储备过冬的食物,还要确保粮仓干燥、防潮。冬季的寒冷天气虽然使得农忙活动减少,但却给了农民充足的时间来为来年作好充足的准备。

节气与农耕文化的延续

进入现代,虽然农业机械化与科技化的发展让传统的农耕方式发生了改变,但节气和传统习俗依然在许多地方得以传承。例如,在一些农村地区,农民依然根据传统节气安排农事活动,虽然现代化的设备使得农事更加高效,但对于节气的重视依旧深深扎根于农民的心中。

现代都市中,冬至和其他节气的饮食习俗,如吃饺子、吃腊肉等,依然是许多人生活的一部分。此外,一些农业节庆活动也开始回归,如农田节气文化的展示和推广,旨在让人们记住这些传统,感知农耕文化的深厚底蕴。

农耕季节与节气的关系不仅仅是农业生产的指南,更是人与自然和谐共生的体现。从古代的经典典籍到现代的传承,人们通过节气活动,表达了对自然规律的敬畏与顺应,这种文化传承至今,仍然影响着我们对季节与农田的理解与尊重。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气