七月节气中的传统习俗与文化传承

七月是一个充满变化和农事活动的时节,象征着夏季的高温与丰收的希望。在这一时节中,气候、天文、农耕的节气与民俗习惯相结合,形成了丰富的文化内涵。这一时段的节气不仅与农事紧密相关,还与人们的日常生活和传统习俗息息相关,影响着人们的饮食、活动等方面。

农耕与天文的结合

七月的节气,正处于夏季的中段。在古代农业社会,农耕与天文现象紧密相关,节气的变换直接影响到农作物的生长与收成。中国传统的农历系统对节气有着严格的划分,每个节气都与特定的农事活动联系在一起,七月正是稻谷等作物生长的关键时期。

在天文学上,七月的节气通常对应的是“立秋”和“中伏”这两个时段。立秋表示夏季结束,秋季开始,但天气依然炎热。农民在此时通常会集中进行田间管理,确保作物的生长环境和水源充足。与这一时期相对应的天文现象是“白露”的逐步临近,这预示着天气逐渐变凉,为即将到来的秋季打下基础。农民通过观察天文现象的变化来调整自己的农耕节奏,确保丰收。

饮食与活动的习俗

七月的节气,传统的饮食与活动习俗对农民来说意义重大。此时正值农忙季节,天气炎热,人们需要通过饮食调节身体,保持健康。而七月的特色食品之一就是清凉的粥类,尤其是“绿豆汤”和“藕粉粥”,这类食品有助于降温、消暑,符合夏季湿热的气候特点。

此外,七月还与端午节的某些活动相连接。在许多地方,端午节之后,人们会举行盛大的祭龙活动。龙是传统文化中的重要象征,祭龙活动不仅是对自然神灵的敬畏,也是对丰收的祈求。特别是在江南水乡,祭龙活动通常会伴随着舞龙、划龙舟等热烈的活动,不仅丰富了文化内涵,也增强了民众的凝聚力。

唐代的夏季习俗

在唐代,七月的节气与民众的农事活动紧密相关。唐代的文献中记载了大量关于节气的活动。史书中有记载,唐代的农民在七月会举行“拜龙”的仪式,祭祀天神以祈求五谷丰登。唐朝诗人白居易在《赋得古原草送别》中也提到过“七月流火”,通过对季节变迁的诗意描述,展现了七月的农耕文化与天文现象的紧密结合。

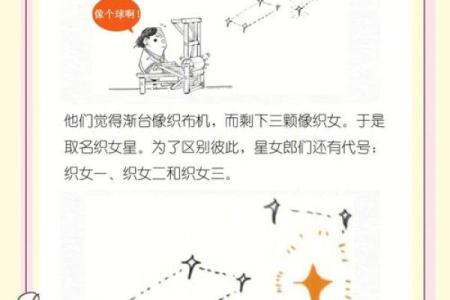

此外,唐代的宫廷中也有一些与七月相关的宴会活动。贵族们会举行“七夕宴”,这是一个带有浓厚文化象征意义的传统节日。七夕宴不仅有丰富的美食,还会有巧妙的诗歌表演,反映了唐代社会的文化盛况和对传统习俗的传承。

明清的节气文化

到了明清时期,七月的节气与节令习俗的联系更加紧密。明清时期的文人雅士会在七月举行“迎秋祈丰”的仪式,这种仪式通常与祭祀、舞蹈等活动结合,寓意着迎接丰收的季节到来。在清代的文献中,七月的习俗不仅包括农业活动,还包括大量的家庭聚会和社会娱乐活动,如烧香祈福、烧纸祭祖等,体现了浓厚的家庭文化和祖先崇拜的传统。

这些活动背后,体现了农耕社会对天时的依赖以及对自然的敬畏。每一个节气的变换,都不仅是自然现象的变化,更是人们文化传承和精神生活的体现。

节气文化的继承与创新

随着现代化进程的推进,七月节气中的传统习俗虽然在形式上发生了变化,但其核心精神依然得以传承。如今,许多地方仍然保留着以节气为基础的农业活动和民间庆典。尤其是在现代城市中,节气文化与现代生活相结合,形成了新的传统。例如,七月的节气习俗在都市中表现为“夏季祭祀”活动的延续,或者是企业、社区为员工举办的夏季活动,旨在通过集体活动增强人际关系并传承传统文化。

此外,现代社会还通过各种媒介推广节气文化,像是通过电视、网络以及社区活动,提醒人们在七月注意节令变化,并通过饮食、运动等方式调整生活方式。现代的节气文化传承方式虽然简化了许多,但依然传递着尊重自然、敬畏天命的思想。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气