小寒节气:寒冷与养生的最佳平衡

小寒时节,气温逐渐下降,寒气愈发显现。此时正是养生的关键时期,如何在寒冷中找到最适合自己的养生方式,成为了许多人关注的焦点。小寒节气不仅是农耕社会的气候转折点,也是人们调整生活习惯、注重保健的时期。了解其起源与传统习俗,能够帮助我们更好地应对寒冷、保持健康。

农耕与天文:小寒的起源

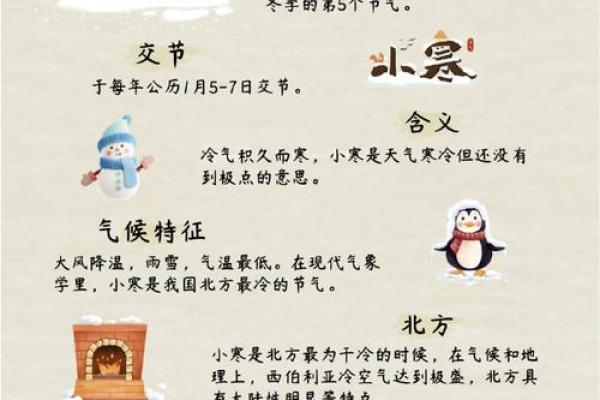

小寒节气来源于天文与农耕的结合。小寒是二十四节气中的第23个节气,通常出现在每年的1月5日到7日之间。根据天文学的解释,地球与太阳的相对位置使得小寒时节昼短夜长,阳气最弱,寒气最盛。对于古代农耕社会来说,寒冷的天气意味着庄稼的生长进程放缓,人们则需为严寒做足准备。小寒标志着一年中最冷的一段时期,气候寒冷且湿气重,正是养生保健最为关键的时刻。

在古代农耕社会,冬季是休养生息的时期。小寒作为冬季的开端,意味着农田需要休耕,而农民也开始调整自己的作息和饮食方式,迎接寒冷的挑战。这种生活方式的转变为后来冬季养生文化的形成提供了基础。

传统习俗:饮食与活动的养生智慧

在中国传统文化中,小寒节气的饮食与活动是对抗寒冷的重要手段。食物方面,冬季尤其注重滋补与温补,尤其是小寒节气之后,气温骤降,更需通过合理的饮食来增强身体的抵抗力。传统饮食中,常见的滋补食品如羊肉、牛肉、红枣、桂圆、黑枸杞等,均为温性食材,能有效帮助人体抵御寒冷、提升免疫力。此外,汤类和热粥也是小寒时节常见的食物,它们有助于暖胃、助消化,保持体温。

活动方面,小寒时节的传统习俗中,人们会参加一些有助于健康的运动,如冬泳、打太极等,借此激活气血、增强体质。此外,小寒期间还有节令活动,如祭灶、腊八节等,尽管这些活动的主要目的是祈福与团聚,但也通过各种方式强化了人们对健康的重视,传递着节气养生的智慧。

历史案例:寒冬养生的经典传承

在中国历史上,有两个经典的例子,展现了小寒时节养生文化的智慧。

第一个案例来自《黄帝内经》。这本古代医书中提到,“冬三月,此为闭藏期”,小寒时节是进入冬季养生的关键时期。书中强调,寒冷的天气最容易损伤人体的阳气,因此要保持适度的运动和充足的睡眠,避免劳累。此外,饮食上也要注意进补,尤其是温性食材,可以帮助身体储存能量,迎接春天的生机。

另一个经典案例是唐代著名医学家孙思邈的养生理论。他在《千金要方》中提到,寒冷季节尤为需要保养肾脏,特别是小寒时节,肾为水脏,容易受到寒气的侵袭。因此,孙思邈提倡多吃一些含有滋补肾气的食物,如黑豆、枸杞、鹿茸等,以增强肾脏功能,保持体内阳气的平衡。

小寒节气中的养生新风

随着现代社会的进步,尽管生活节奏加快,但小寒节气的养生理念依然得到很好的传承。在现代,人们对养生的关注已经不再仅限于饮食和运动,科技与健康管理的结合,也让人们在应对寒冷时更为精确和科学。

现代人通过运动方式如瑜伽、健身等,调节体内气血循环,提升免疫力。而随着中医养生理念的传播,越来越多的人开始注重传统草药与食材的搭配,选择适合自己的保健品。在饮食方面,现代养生观念结合了传统食材与现代营养学,使得冬季的保健食品更加丰富与多样。

此外,现代的养生文化也将小寒节气的传统习俗带入了更多社交与家庭活动中。通过健康讲座、节气主题的养生活动,越来越多人在现代生活中融入传统的养生智慧,使得小寒这一节气的养生观念得以延续和发展。

无论是古代经典的医学理论,还是现代的健康理念,小寒时节的养生智慧始终强调“寒冷中养阳”,这为我们提供了在严冬中保持健康的重要指导。

起名大全

最近更新

- 小寒节气:寒冷与养生的最佳平衡

- 范姓取灵动俏皮的男孩名字,这些名字超有韵味

- 端午节的历史文化与传统节庆活动

- 女孩用莹字取名:属性属金的坚韧寓意与字序搭配

- 2025年07月26日(农历闰六月初二)是否适宜动土? 动土修造有没有问题?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚符不符合黄道吉日 今日办婚礼好吗

- 除夕节的历史渊源与天文意义

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)是否适宜动土? 今日动土修造好吗

- 女孩用莉字取名:五行属什么?禁忌与吉祥指南

- 七夕节背后的天文故事和浪漫习俗

- 2025年07月19日领证是好日子吗? 领证行不行?

- 2025年07月16日(农历六月廿二)装修可不可以? 装修开工能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气