农耕与节令:正月节庆中的天文与习俗交织

在中国传统的农耕文化中,节令与天文的交织形成了独特的节庆氛围,尤其是在正月,传统习俗和天文现象相辅相成,传承了几千年的文化。正月作为农历新年的开始,不仅是农耕生活的重要节点,也是天文现象和民间习俗相结合的时刻。从古代的典籍到现代的传承,正月节庆无论在饮食、活动,还是在社会文化中,都扮演了重要角色。

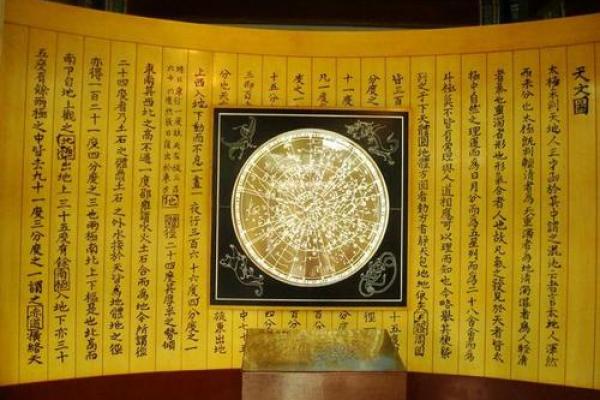

天文与农耕的起源

农历新年的日期由天文历法决定,正月一日标志着新一年的开始,而这一日期的确定与天文现象密切相关。古人根据太阳和月亮的运行规律,制定了二十四节气和农历。正月作为第一个节令,象征着新一轮农耕的开始。特别是在中国古代,农业社会的生产活动离不开天文的指导,农民通过观察星象、月亮的变化,调整播种和收获的时机。

根据《礼记》中的记载,古人通过观天象来确定最佳的农耕时节,而正月的到来通常意味着冬季的结束,春天的开始。这个时节适合播种一些早期作物,如小麦、大豆等。正月一日的天文现象与气候变化的紧密关系,也让它成为了农民的重要节令。

传统习俗:饮食与活动

在正月的节庆习俗中,饮食和活动都反映了农耕与天文的结合。最为人熟知的是“团圆饭”,这顿饭不仅是家人团聚的象征,也蕴含着对未来丰收的期盼。家家户户都会准备丰盛的食物,其中鱼是必不可少的。鱼在中国传统文化中象征着“年年有余”,寓意着新的一年能够丰收,生活富足。

此外,正月里常见的活动还有舞龙舞狮、放鞭炮、贴春联等,这些活动不仅有驱邪祈安的意义,也与天文和自然的变化紧密相关。舞龙舞狮的动感象征着驱散邪气,迎接春天的生机;放鞭炮则是为了驱赶恶鬼,保佑新的一年风调雨顺。而春联的书写,常常与天文现象相关,如在春联中写有“春风得意”之类的祝福,寓意着天时的变化带来了新的生机。

西汉时期的“元旦”

在西汉时期,正月初一作为“元旦”是一个重要的节日。根据《汉书》中的记载,西汉的皇帝会在这个日子举行盛大的庆典,祭天祈安,表达对上天的敬畏,并希望新的一年能够国泰民安。这一节令的庆祝方式与农耕密切相关,因为正月标志着春天的开始,意味着新的农业周期的到来。古代的祭天活动,不仅是对天文现象的敬畏,也体现了农民对自然规律的尊重。

唐代的春节庆典

唐代时期,春节已经成为了全国范围内的重要节日,尤其是在长安,春节的庆祝活动相当盛大。唐代的春节庆典中,天文和农耕的元素更加突出。例如,唐代文人李白在《庐山谣》中提到:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”这句诗表达了春天的气息和丰收的希望。唐代的春节习俗中,饮食上讲究“开门红”,象征着新的一年的好运。而这些习俗背后,往往与天文现象和农耕的需要密切相关。

春节与天文节令的联系

进入现代,春节依然是中国最重要的节日之一,尽管农业社会的特征已不再那么明显,但天文与节令的联系依然没有改变。现代的春节庆祝活动虽然更加丰富多彩,但农耕的根基依然深深植根于其中。在当代,许多地区依旧保留着传统的年夜饭、祭祖、放鞭炮等习俗,这些习俗不仅是对传统的传承,也体现了对天文与自然节令的尊重。

同时,随着科技的发展,人们对天文的认识愈加深刻,天文现象不再仅仅是农耕的指南,更多的是文化和精神的象征。许多现代的节庆活动中,天文观测和天文科普也成为了节令庆祝的一部分。例如,有些地方会组织天文观测活动,迎接春节的到来,讲解月亮和星座的知识,让人们在享受传统习俗的同时,增强对天文现象的认识。

正月节庆的天文与农耕的交织,已经深深融入了中国的文化和生活方式。在每一年的春节,无论是在历史的回望中,还是在现代的传承里,这份传统的力量始终未曾改变。

起名大全

最近更新

- 今日是祭祀灶神吉日吗 2025年7月16日适合祭祀灶神吗

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年7月16日当天管道疏通黄历吉利吗

- 今日是驾船行驶吉日吗 2025年7月16日这天能驾船行驶吗

- 今日是舞龙舞狮吉日吗 2025年7月16日舞龙舞狮宜不宜

- 今日是订婚宴吉日吗 2025年7月16日订婚宴宜不宜

- 今日是造庙宇吉日吗 2025年7月16日是否适宜造庙宇

- 今日是破土动工吉日吗 2025年7月16日破土动工好不好

- 今日是道路修整吉日吗 2025年7月16日道路修整适合吗

- 今日是焚香祭拜吉日吗 2025年7月16日焚香祭拜好不好吗

- 今日是购买车辆吉日吗 2025年7月16日是否适宜购买车辆

- 今日是造屋建宅吉日吗 2025年7月16日造屋建宅当天可不可以

- 今日是道路修建吉日吗 2025年7月16日道路修建好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气