小年习俗与年味文化的形成

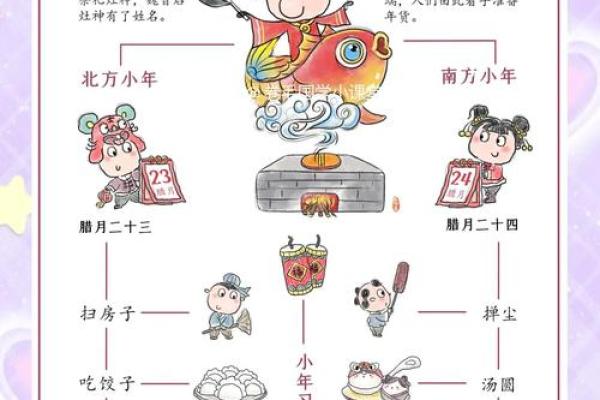

每年的腊月二十三或二十四,民间会迎来小年,标志着春节的前奏。在这一日,人们通过祭灶、扫尘等一系列活动,既有着浓郁的节庆气氛,也承载了深厚的文化内涵。小年与年味文化的形成,离不开古老的农耕文明与天文周期,也与中国几千年的历史传统和习俗紧密相连。

农耕文化与天文周期的影响

小年作为春节前的重要节庆,其起源与中国古代的农耕文化密切相关。农耕社会对天时的观察和对自然规律的敬畏促使了小年这一节令的形成。农耕社会强调的天文周期,尤其是冬至与春分之间的天文变化,决定了人们的生活节奏。冬至过后,阳光逐渐回升,象征着春天的到来。小年作为这个时节的标志,意味着寒冷即将过去,春天的播种期就要开始。

天文的变化直接影响着节气的安排,而节气又与农事活动息息相关。小年作为“过年”的前奏,意味着农民即将开始为来年的丰收做准备,所有与年味相关的活动也都围绕着这一节气展开。祭灶活动便是在这样的时节被赋予了更多的象征意义。灶神是家庭生活中的守护神,祭灶仪式是小年最重要的传统之一,既是对神明的敬畏,也象征着辞旧迎新、准备过年。

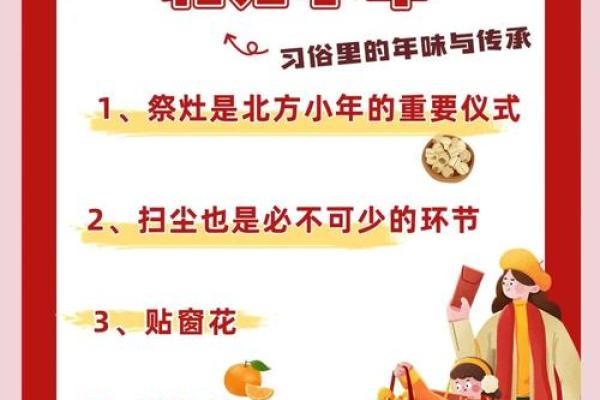

传统习俗与饮食文化的融合

在小年这一天,祭灶是必不可少的习俗之一。在不同地区,祭灶的形式有所不同,但共同的特点是“送灶神上天”——这意味着将灶神送上天庭,向玉皇大帝报告一年的家务情况。祭灶不仅有着精神层面的意义,也蕴含着对家庭和社会的祝福。祭灶活动后,家庭成员开始进行大扫除,除去一年的晦气,迎接新一年的好运。

而与这些仪式并行的,还有丰富的年味饮食。腊月的饮食习惯反映了中国传统文化中的“节令食物”概念。小年时,许多地方都有吃“灶糖”、饺子、年糕等食品的习惯,这些食物不仅是物质的享受,更是岁月流转中一种象征的意义。灶糖是一种甜食,象征着一年的甜蜜和好运;饺子则代表着财富和团圆,年糕寓意着步步高升。这些食品的制作与享用,不仅仅是味觉的满足,更是一种家庭和睦、丰收和喜庆的表达。

历史案例:两千年的文化传承

历史上,关于小年的习俗,最早可以追溯到东汉时期。在《礼记》中就有提到关于节令的礼仪安排,尤其是祭祀和年终的收尾工作。到了唐代,小年不仅是祭灶的时刻,还开始与春节庆典结合,成为了春节前的热身活动。唐代诗人白居易在《除夜宿石头山寄示家人》中便提到过“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,体现了对岁月轮回与节令变换的关注。

在明清时期,随着小年习俗的深入人心,祭灶逐渐演变成一种家庭文化的核心部分。人们开始更加注重家族成员的团聚与和睦,春节前的种种准备活动,也让小年成为了人们重要的社交和家庭团聚时刻。这一时期的典籍,如《清明上河图》中,也能看到春节期间的市井风貌,突显了传统节庆的普及与繁荣。

现代传承与创新

到了现代,虽然社会发生了巨大的变化,但小年作为传统节日依然得到了有效传承。尤其是在乡村,传统的祭灶、扫尘等活动仍然保留了下来,成为家家户户庆祝春节的开端。而在城市中,许多人也通过参与家庭聚会、共吃年夜饭、拜访亲友等方式,来传递节庆的气氛。

在一些地方,传统的祭灶活动还被融入到了现代文化中,成为社区、学校甚至企业的集体活动。例如,一些社区会组织民俗表演,展示祭灶、包饺子等传统习俗,让年轻一代了解并参与到传统文化的传承中来。此外,现代科技与媒体的传播也让小年的文化内涵得到了广泛传播,形成了一种新的文化认同和社会共同体。

小年的传统习俗和年味文化,早已不仅仅局限于传统的农村生活,已经深入到现代都市的节庆活动中,成为了整个社会的一部分,充分体现了文化的延续与创新。

起名大全

最近更新

- 今天适合修卫生间吗 2025年7月17日修卫生间好吗

- 2025年7月17日几时剃头美发最好 剃头美发几点是吉时

- 今天适合坟墓修造吗 2025年7月17日坟墓修造日子好吗

- 今天适合成人礼吗 2025年7月17日适合成人礼吗

- 2025年7月17日几点修墓立碑吉利 修墓立碑吉时查询

- 今天适合店铺开业吗 2025年7月17日店铺开业行不行是好日子吗

- 今天适合办丧事仪式吗 2025年7月17日这天办丧事仪式宜不宜

- 2025年7月17日几点房屋装修最合适 房屋装修几点几分是吉时

- 今天适合做猫窝吗 2025年7月17日是不是适合做猫窝的好日子

- 2025年7月17日几点屋顶封顶最合适 屋顶封顶吉时查询

- 今天适合搭牲畜棚吗 2025年7月17日搭牲畜棚是不是最合适的日子

- 今天适合开凿柱洞吗 2025年7月17日适合开凿柱洞吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气