冬至的阳气回升与家庭团聚:从古至今的节令变迁

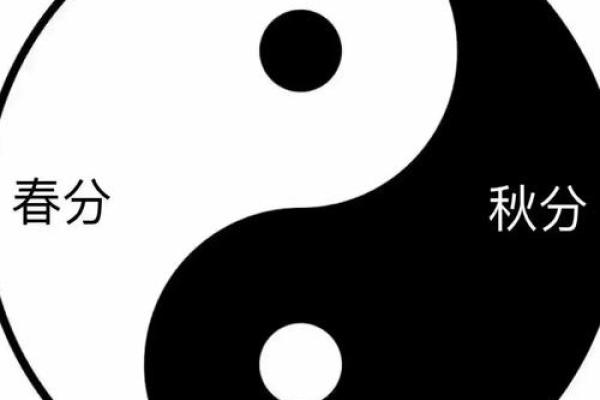

冬至作为中国传统的重要节令之一,承载着丰富的文化内涵和历史背景。其不仅是自然界阴阳交替的关键时刻,也是家庭团聚、共庆丰收的时刻。随着时间的推移,冬至从古代的天文和农耕意义逐渐发展为一种富有深刻家庭和文化象征的节日,体现了人们对阳气回升、生命复苏的美好期望。

冬至的起源:农耕与天文的结合

冬至节气的确立与中国古代天文学紧密相关。冬至通常出现在每年的12月21日或22日,是太阳直射南回归线时,北半球白天最短,夜晚最长的一天。从天文学角度看,冬至标志着阳气的回升,意味着从这一刻起,白昼逐渐变长,夜晚逐渐变短。这一变化对古代农耕社会具有深远影响,因为它预示着春天的到来,农业生产即将迎来新的生机。

在农耕时代,冬至是一个至关重要的节气。寒冷的冬季虽然带来寒冷和收成的低谷,但阳气的回升也意味着新一年的农作物将逐渐萌发。农民们根据这一时刻调整作息,准备迎接来年的耕种工作。因此,冬至不仅是天文现象的体现,也是人们对大自然节律的深刻理解和顺应。

传统习俗:饮食与活动的文化象征

冬至作为节令,带有浓厚的传统习俗色彩。古代的冬至节日,通常伴随着丰富的饮食与家庭活动。最具代表性的饮食习俗便是“冬至饺子”,这与中国北方的传统有关。饺子形状像耳朵,寓意着驱除冬季的寒冷,保护身体免受严寒的侵袭。此外,在南方一些地区,人们则有吃汤圆的习惯,汤圆象征着团圆、圆满,寓意着家庭的和谐与幸福。

在传统习俗中,冬至还是一个祭祖的时刻。许多家庭在冬至这一天进行祭祀活动,表达对祖先的敬仰与怀念。这种习俗在古代尤其盛行,通过祭祖活动,家庭成员不仅在精神上得到了慰藉,也加深了家族成员之间的联系与团结。

东汉时期的冬至庆祝

东汉时期,冬至已经是一个重要的节令。根据《后汉书》的记载,东汉时期的冬至,皇帝会亲自举行祭天大典,祈求天命的眷顾与国家的繁荣。这一时期,冬至不仅是一个农耕节令,更是国家政治与天命相联系的象征。皇帝通过祭祀,借天人合一的理念,表达对宇宙和自然法则的尊敬。这一做法在后来的朝代中得到延续,成为皇室与国家文化中的重要节令。

唐朝的冬至节庆

唐代的冬至节令更具民间色彩,冬至被视为“岁首”之一,是民间大规模庆祝的时刻。唐代不仅有皇帝的朝廷庆祝活动,百姓之间也有丰富的庆典活动。唐朝时期的诗人白居易在《冬至夜》一诗中描写了冬至节日的温馨与团圆气氛。那时的冬至,不仅是祭天祭祖的时刻,也是家庭团聚的象征。百姓会准备丰盛的宴席,亲朋好友聚集在一起,共享美好时光。这一传统体现了冬至与家庭团聚之间的紧密联系,强调亲情与和谐的家庭价值。

冬至在当代的文化意义

进入现代,虽然冬至不再是一个法定的节假日,但其文化意义并未消失,反而在一些家庭和地方依然保持着深厚的传统。在都市生活节奏加快的背景下,许多人通过冬至这一节令找回与家人的亲密感。如今,冬至的家庭聚会成为一种独特的社交方式,尤其是在北方,许多家庭仍然坚持包饺子、吃团圆饭等习俗。这些活动不仅延续了几千年的传统,也体现了人们对温暖家庭生活的追求。

此外,随着人们生活水平的提高,冬至也成为了促进亲情和友情的契机。许多城市中,朋友和同事会在冬至这天共同举办聚会,互赠节令礼物,彼此表达关怀。虽然这些庆祝方式与古代的形式有所不同,但其核心精神——阳气回升、家庭团聚、感恩与祝福——却未曾改变。

冬至从古至今,一直是一个充满象征意义的节令,它承载着人们对自然界变化的敬畏、对家庭团聚的向往与对未来生活的美好期许。

起名大全

最近更新

- 今天适合害虫消灭吗 2025年8月7日害虫消灭是吉日吗

- 2025年8月7日几时祭拜灶王爷最好 祭拜灶王爷几点几分是吉时

- 男孩用恒字如何取名?五行相生的50个优质案例

- 今天适合挖井吗 2025年8月7日挖井宜不宜

- 2025年8月7日几点举办结婚宴最好 举办结婚宴几点几分是吉时

- 今天适合买小猫吗 2025年8月7日买小猫能吗

- 2025年8月7日几时询问姓名最好 询问姓名几点是吉时

- 2025年09月13日安门有没有问题? 今日安门算不算好日子?

- 今天适合收养孩子吗 2025年8月7日收养孩子日子好吗

- 2025年8月7日几时安装家电最好 安装家电几点是吉时

- 2025年10月08日(农历八月十七)这日子乔迁旺不旺? 今天乔迁入住行不行

- 今天适合塑造金身吗 2025年8月7日是不是塑造金身的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气