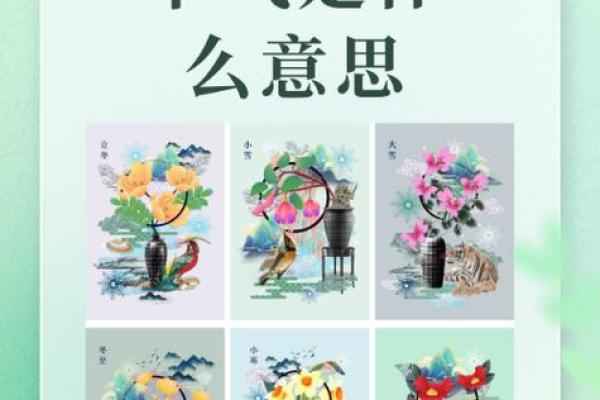

立春是什么节日?探秘农耕社会的开始与节令变换

立春,作为二十四节气之一,标志着冬季的结束和春季的开始。这个节气不仅对农业生产有着重要影响,也深刻影响着古代社会的生活和文化。在古代农耕社会中,立春是一个重要的节点,标志着新的耕作周期的开始。它的起源、传统习俗以及在现代社会的传承,都是一个富有深意的文化现象。

起源:农耕与天文的交汇点

立春的起源与古代中国农耕社会的需求密切相关。在古代,中国的农耕文化高度依赖天文现象与自然节令的变化。立春的到来,意味着阳气渐旺,气温回升,万物复苏,这是农民开始播种、耕作的最佳时机。这个节气的确定不仅依赖于天文现象,尤其是太阳黄经的变化。当太阳到达黄经315度时,即进入立春。通过这种天文方式,古人能够准确把握季节的变化,安排农业生产。

同时,立春也是天文和农耕之间的紧密联系。古人认为,天象和气候变化直接影响人类的生存与农业产出,因此,每个节气的到来都具有极其重要的意义。立春的到来,不仅是春天的象征,也是农民忙碌的开始。在这个时期,耕地、播种成为农事的主要活动。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

立春不仅仅是一个时间节点,更是一个富有象征意义的节日。传统上,立春时节有着一系列丰富的习俗,最为人知的是“立春吃春饼”和“打春牛”的活动。在饮食方面,春饼作为传统的节令食品,象征着新一年的丰收和对春天的欢迎。春饼通常用细面粉制成,薄而软,寓意着春天的温暖和新生命的到来。人们将春饼与各类菜肴包裹一起,表达了对新一季食物的期待。

“打春牛”是另一项与立春相关的重要活动。这个习俗源于古代农耕文化中对牛的崇拜和敬畏,牛作为耕作的主要劳动力,象征着勤劳和丰收。每年立春时,民间都会举行“打春牛”仪式,用鞭子轻轻打在象征牛的泥塑或木雕上,寓意着新的一年耕作顺利、五谷丰登。

在一些地方,立春还有“迎春”的习俗。人们会通过舞龙舞狮、放鞭炮等方式来驱邪迎福,庆祝春天的到来。这些活动不仅带有强烈的节庆氛围,也反映了人们对春天的热烈期待与对新一季农耕的祝福。

历史案例:两千年的农耕智慧

在中国历史上,立春与农业生产息息相关。春秋时期,周朝的《周礼》就对二十四节气做了系统的记录,立春作为其中一个节气,早已被纳入农业生产的重要时间节点。根据《周礼》的记载,春耕的开始需要与立春的时节对接,农民依照这一节令开始耕地与播种。古人通过观察自然变化,灵活调整农业活动,从而保证了农业生产的高效与可持续。

另一则历史案例来自唐代。唐朝的《元和志》记载,在立春之际,宫廷和地方官府会举行盛大的春耕祭典。这些活动不仅仅是对农业的庆祝,更是一种社会制度的体现。唐代的立春习俗通过对农耕的重视,反映了当时社会对农业的依赖,以及对自然规律的尊重。立春不仅是节令的转换,也是社会生活与生产秩序的重要组成部分。

节令文化的延续与创新

随着社会的变迁,立春的传统习俗虽然有所简化,但它仍然在现代社会中得到了广泛的传承。在许多地方,立春时节的活动仍然与农耕有关,尤其是在农村地区,春耕的开始与节令的变化依然密切相连。即使是在城市,春季的到来也常常成为一种文化符号,象征着新的希望和开始。

现代社会的立春传承更多地体现为文化的延续。例如,春节期间的团圆饭和立春时的春饼,成为了许多家庭和社交场合中的重要元素。人们通过这些活动,表达对新一年的期待与祝福。此外,立春的“打春牛”习俗在某些地方也得到了创新,成为了具有娱乐性质的活动,让更多的人了解并参与到这一传统中。

立春不仅是农业生产的起点,也承载着丰厚的文化内涵。它连接了过去与现在,让我们在现代生活中依然能够感受到农耕社会的智慧和传统节令的魅力。

起名大全

最近更新

- 今天适合害虫消灭吗 2025年8月7日害虫消灭是吉日吗

- 2025年8月7日几时祭拜灶王爷最好 祭拜灶王爷几点几分是吉时

- 男孩用恒字如何取名?五行相生的50个优质案例

- 今天适合挖井吗 2025年8月7日挖井宜不宜

- 2025年8月7日几点举办结婚宴最好 举办结婚宴几点几分是吉时

- 今天适合买小猫吗 2025年8月7日买小猫能吗

- 2025年8月7日几时询问姓名最好 询问姓名几点是吉时

- 2025年09月13日安门有没有问题? 今日安门算不算好日子?

- 今天适合收养孩子吗 2025年8月7日收养孩子日子好吗

- 2025年8月7日几时安装家电最好 安装家电几点是吉时

- 2025年10月08日(农历八月十七)这日子乔迁旺不旺? 今天乔迁入住行不行

- 今天适合塑造金身吗 2025年8月7日是不是塑造金身的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气