一年四季节气顺序与养生之道

春天,万物复苏,气候温暖。春季的养生应注重调养肝气,因为春天属于木,木主肝。传统养生观点认为,春季人体的肝脏容易受到外界气候变化的影响,特别是风气。春季养生应适当增加户外活动,保持愉悦心情,避免情绪波动过大。在饮食方面,可以选择一些具有疏肝解郁功效的食物,如绿豆、枸杞、菊花等。

农耕文明的春季养生

春天是农耕季节的开始,古代农民在此时会依据天文和自然变化来调整作息和饮食。在《黄帝内经》中有明确提到,春季要顺应自然,保持精神的舒畅,并调节饮食来促进肝气的流通。古人相信,春天风气盛行,若不注意调养,容易导致肝气郁结,引发疾病。因此,农民们会选择春耕前适量的辛温食物,如韭菜、蒜苗,以疏散寒气,促进体内气血的循环。

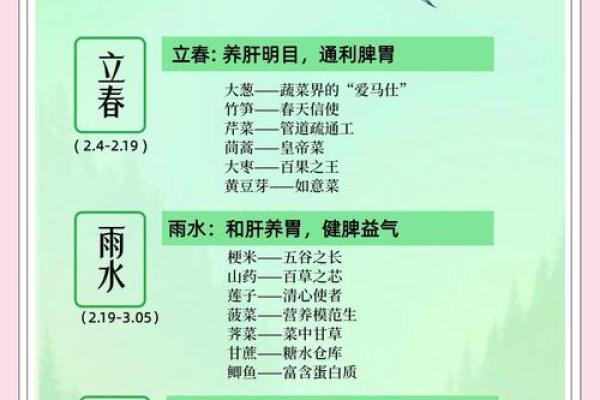

传统节气与养生理念的结合

传统节气中,立春作为春季的开端,标志着寒冷季节的结束。立春时,民间有“春捂秋冻”的说法,意在提醒人们春季不宜过早脱衣,保持适度的保暖。与此相关的还有春分节气,此时白昼与黑夜平分,是阳气最盛的时候,古人认为此时应当适度调整饮食结构,增加清淡食物的摄入,如春笋、苋菜等。同时,春分节气的养生注重精神调养,适合进行瑜伽、太极等舒缓的运动,帮助气血流畅,增强体质。

夏季炎热,阳气最旺。夏季养生的关键是要防止阳气过旺而伤及阴液。古人认为,夏季应适当减少活动量,避免过度劳累,保证充足的休息,确保阴阳平衡。此时,饮食要清淡,避免油腻。水果、蔬菜成为夏季的主食,如西瓜、桃子等,不仅能够清热解暑,还有助于生津止渴。

饮食与运动的相结合

进入现代社会,随着人们生活水平的提高,夏季养生不仅局限于饮食方面,更多地将运动与休息相结合。现代人普遍有较大的工作压力,因此在夏季养生时更注重调整工作和生活节奏,避免因过度劳累引发的身体不适。运动方面,可以选择早晨或傍晚进行户外活动,如晨跑、散步,既能促进血液循环,又能缓解压力。同时,在饮食方面,结合现代营养学的理论,增加富含维生素和矿物质的食物,如夏季的绿叶蔬菜、各类水果等,有助于清热解毒。

秋天,天气渐凉,气候干燥。秋季养生的核心在于滋阴润燥。古人认为,秋天是肺的季节,养肺至关重要。秋季适宜食用滋阴润燥的食物,如百合、梨子、银耳等。此时应注意保持充足的水分摄入,避免上火和咳嗽等呼吸道疾病的发生。

历史案例:秋季的中医养生

在中国传统的《伤寒论》中提到秋季养生的重点是调节阴阳,滋润体内的阴液。秋季气候干燥,容易伤阴,尤其对肺部影响较大。古人常常在此时以煮汤、食补为主,尤其是通过煲汤来滋养肺阴。例如,鸡胸炖百合,或是煮梨汤,不仅能够缓解秋季干燥带来的不适,还能增强身体免疫力,预防秋季流感等疾病。

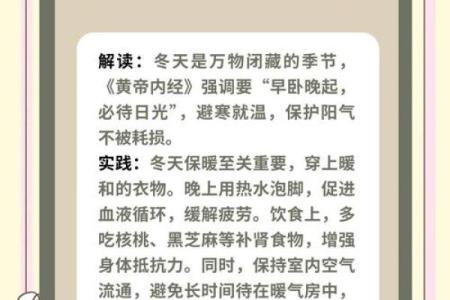

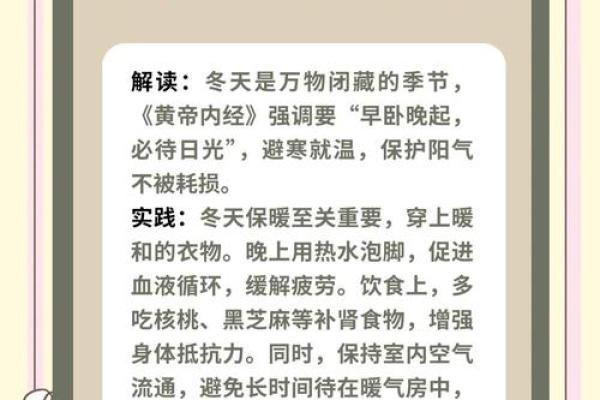

冬季,寒气逼人,养生的重点是保温和养肾。冬季属水,水主肾。古代养生理论提到,冬季应注意保暖,尤其是脊背和脚部,不宜暴露在寒冷的环境中。冬季饮食上应以温热为主,补充足够的蛋白质和热量,以帮助身体抵御寒冷。

冬季的温补养生

在现代社会,冬季养生更加注重人体的内在调节与外部环境的平衡。冬季可以通过泡脚、喝姜茶等方式来温补身体,尤其是在寒冷的北方地区,人们会更注重通过这些方式来增强身体的耐寒能力。此外,随着现代医学的发展,许多人开始注重冬季补充维生素D和其他营养成分,以提高身体的免疫力,避免季节性疾病的发生。

四季养生的核心在于顺应自然变化,调节自身的生活节奏和饮食习惯,不仅能促进健康,还能在不同的季节中保持身体的最佳状态。

起名大全

最近更新

- 今日是神灵祭拜吉日吗 2025年8月11日神灵祭拜当天黄历吉利吗

- 今日是装修开工吉日吗 2025年8月11日当天可不可以装修开工

- 今日是缝制嫁衣吉日吗 2025年8月11日缝制嫁衣能吗

- 今日是订婚吉日吗 2025年8月11日对于订婚说是不是黄道吉日

- 今日是物品开光吉日吗 2025年8月11日物品开光吉利吗

- 今日是购买猫咪吉日吗 2025年8月11日购买猫咪宜不宜

- 今日是请期吉日吗 2025年8月11日适合请期吗

- 今日是生宝宝吉日吗 2025年8月11日生宝宝适合吗

- 今日是订婚宴吉日吗 2025年8月11日订婚宴宜不宜

- 今日是管道疏通吉日吗 2025年8月11日管道疏通日子好吗

- 今日是雕塑雕刻吉日吗 2025年8月11日雕塑雕刻适合吗

- 今日是病人看望吉日吗 2025年8月11日病人看望吉利吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气