春节:探索中国传统农耕文化中的团圆与祭祖习俗

春节作为中国最重要的传统节日之一,不仅是家庭团聚的时刻,也是传承农耕文化的重要时机。它的起源和传统习俗,深深植根于中国古老的农耕文明和天文观念中,体现了人们对自然的敬畏和对家族的眷恋。春节期间的团圆和祭祖习俗,既是对过去一年的总结,也寄托了对未来的美好祈愿。

春节的起源:农耕与天文的交织

春节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文知识。农耕社会对季节的变化有着深刻的感知,尤其是冬至之后的“岁末”,这个时候太阳逐渐回升,象征着新一年的开始。因此,春节的设定往往是在农历的正月初一,它代表着新一年的农业播种季节的到来,是农业周期的重启。

在古代,春节不仅仅是一个庆祝丰收的节日,它还与天文现象密切相关。冬至过后,日照逐渐增长,意味着阳气回升,这与人们对生命的期望和对未来的祈愿密切相连。正是在这样的背景下,春节逐渐发展成为一个与天地万物相呼应的重要节日,象征着团圆、和谐与生命的延续。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

春节的传统习俗反映了农耕文化的深刻影响,其中饮食和活动是最具代表性的部分。饮食方面,年夜饭是春节最重要的一餐,家家户户都会精心准备,寓意着团圆和丰收。传统的年夜饭通常包括鱼、饺子、年糕等食物,每一种食物都有特殊的象征意义。例如,鱼代表着“年年有余”,饺子形状像元宝,寓意着财运亨通,而年糕则象征着“步步高升”。

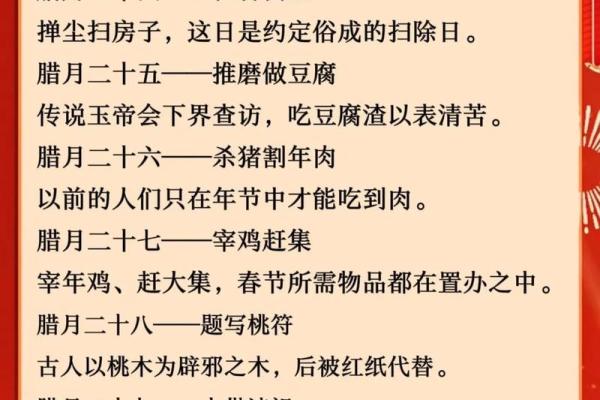

除了饮食,春节的活动也充满了农耕文化的影子。放鞭炮、贴春联、舞龙舞狮等传统活动,不仅是为了驱邪避祟,也是对新一年丰收的美好祈愿。春节期间,家人团聚在一起,共同参与这些活动,不仅增进了感情,也传承了千百年来的传统。

周代的春节习俗

周代是中国历史上重要的朝代之一,也是农耕文化深刻影响社会生活的时期。据《周礼》记载,春节期间,周朝皇帝会举行祭天祭祖仪式,祈求来年的丰收和社会安定。春节的祭天活动不仅是对天神的敬仰,也反映了农耕社会对自然力量的崇拜。与此同时,百姓在春节期间会举行祭祖活动,纪念先人,保佑家族的繁荣昌盛。这个传统的延续,不仅体现了对农业周期的尊重,也表现出对家族血脉和文化的传承。

宋代的春节习俗

宋代时期,春节的习俗更为丰富多彩。宋代的春节是一个全民庆祝的节日,不仅仅是贵族和官员的专属,平民百姓也能参与其中。据《东京梦华录》记载,宋代的春节期间,京城的大街小巷都会挂上彩灯,举行盛大的街头活动,市场上更是热闹非凡。人们会穿上新衣服,吃各种传统的美食,拜访亲友,互送祝福。这个时期的春节,已不仅仅是农业社会的传统,它也融合了更多民间的娱乐和社交活动,成为了一个多元化的节庆。

春节的延续与创新

在现代社会,春节依然保留着许多传统的元素,但随着社会的发展,许多新的活动和形式也融入其中。现代人们在春节期间不仅享受传统的年夜饭,还会选择旅行、观看春晚、参加各类文化活动。尽管现代社会的节奏越来越快,但春节作为家庭团聚和祭祖的重要时刻,依然是人们最为看重的节日之一。

尤其是祭祖的习俗,虽然形式有所简化,但其核心意义没有改变。许多家庭依然会在春节期间,按照传统方式进行祭祖仪式,表达对先人的敬仰与怀念。这种习俗不仅仅是对家族的文化传承,更是对家庭纽带和团结的强调。春节作为农耕文化的延续,已经不仅仅局限于农业社会,它在现代社会中依然扮演着重要的文化角色。

春节,作为中国最具象征性的传统节日,深深植根于农耕文化的土壤中。它不仅是一个庆祝丰收和团圆的时刻,也是对家族、先人和自然的敬畏与传承。

起名大全

最近更新

- 今日是更换房门吉日吗 2025年9月21日适合更换房门吗

- 2025年9月26日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 今日是整理宗谱吉日吗 2025年9月27日整理宗谱好不好

- 2025年9月26日几时举办成人礼最好 举办成人礼几点几分是吉时

- 今日是杀虫除害吉日吗 2025年9月27日杀虫除害适合吗

- 2025年10月29日提车是上上吉时吗? 今日买新车好吗

- 2025年9月25日几点适合修建堤坝 修建堤坝几点几分是吉时

- 今日是更换门窗吉日吗 2025年9月26日更换门窗合适吗

- 2025年9月25日几点迁祖坟最合适 迁祖坟几点是吉时

- 2025年10月28日提车是良辰吉时吗? 今天提车买车合不合适?

- 今日是新学期开始吉日吗 2025年9月22日新学期开始当日有没有讲究

- 2025年9月25日几点适合去上任 去上任的吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气