迎接秋收:八月如何利用农耕智慧准备冬季食物

每年的八月,随着天气逐渐转凉,农田里的丰收时节悄然来临。这是一个连接夏秋的关键时期,也正是农民们通过传统农耕智慧,准备应对即将到来的寒冬的时刻。无论是储存食物,还是准备冬季生活所需的其他物资,八月的活动与节令息息相关。

农耕智慧的起源

农耕智慧的根基源于古人对自然的观察与总结。中国的农耕文化历史悠久,早在《尚书》中便有对“农时”的记录,强调春播、秋收的重要性。在古代,农民们通过天文现象来推算最佳的播种和收割时机。根据二十四节气,八月通常对应“立秋”或“处暑”,是准备秋收的关键时段。天文学的变化,譬如日照时间的变化,成为农民安排劳动的依据。古人通过观察日月星辰的运行轨迹,逐步形成了与季节变化相适应的农事活动,确保冬季食物储备的充足。

传统习俗:食物储存的智慧

在古代,秋季是一个重要的食物储备时期,特别是在八月,丰收的季节不仅意味着农作物的收割,也是为冬季储备粮食的关键时刻。传统的农耕智慧强调“食物储备”的重要性。在八月,农民们常常开始进行“晒秋”——将新收获的粮食、蔬菜、水果晒干,以便在冬季储存使用。这种方法可以有效避免食物腐坏,并保留其营养成分。

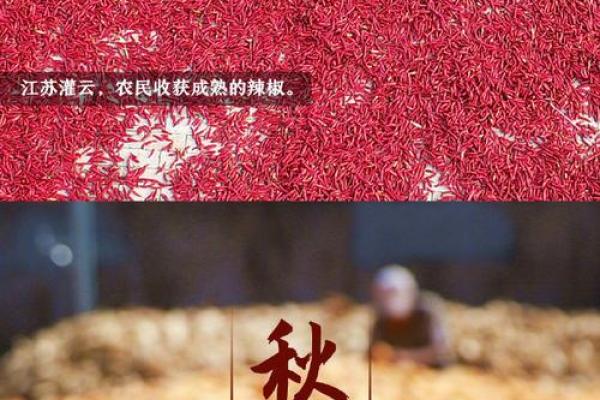

例如,历史上有一个关于“晒辣椒”的传统习俗。在八月,辣椒正是丰收的季节,家家户户都会把辣椒晒成干辣椒,以备整个冬季使用。干辣椒不仅能增添冬季饮食的风味,还能作为一种药用食品,用于防寒驱湿,增强身体的抵抗力。类似的做法还包括晒干茄子、干豆角、腊肉等,通过传统的风干和腌制方式,保留食物的味道与营养。

古代食物储备的文化传承

回溯至明清时期,食物储备的做法已相当成熟。根据《清明上河图》中的描绘,农民在秋季进行的农事活动包括收割稻谷、整理蔬果以及熏制腊肉等一系列准备工作。秋季是中国北方和南方的秋收季节,南方的农民常常在八月结束稻谷的收割,并开始储存冬季所需的食材。而北方的农民则会趁着这段时间储备大量的土豆、胡萝卜等根茎类蔬菜,以便在寒冷的冬季使用。

这一时期的文化背景与农民的生活密切相关,他们通过观察气候变化,结合家族的食物需求,制定了相应的农事计划。这种“节令性”农业管理方式保证了家家户户在冬季能有足够的食物和储备。

古代帝王的秋收与冬储

在古代帝王的朝廷中,秋季的农事安排同样备受重视。以唐代为例,当时的皇帝会指派专门的官员进行秋收工作的监督,确保粮食的充足储备。秋收后,农田的产量统计和食物的分配,直接影响国家的财政和民生。特别是在八月,许多地方会举办丰收的庆典,农民们通过集市和交易,确保剩余的农产品得到合理分配,防止资源浪费。

这种国家层面的秋收准备,不仅展示了传统农耕社会的生产力,还体现了高度的组织管理能力。粮食的储备与管理,直接关系到百姓的冬季生活质量。

农业科技与传统结合

进入现代,农业技术的发展大大提高了食物储存的效率和质量。虽然传统的农耕习俗依然在一些农村地区得以保留,但现代农业的科技手段,如低温冷藏技术、真空包装、食品加工等,已成为冬季食物储备的重要方法。许多农民仍然依靠八月的秋收来储备粮食,但他们使用更为高效的现代化设备来进行食物的保存。

例如,现代农业合作社和农场在八月开始的秋收后,会使用冷库储存大批的蔬菜和水果,通过先进的保鲜技术,保持食材的新鲜度。与此同时,一些地方仍然保留着传统的腌制与风干方法,使得传统农耕智慧在现代农业中得到了创新与延续。

通过这些历史与现代的结合,可以看到,八月作为一个特殊的时节,不仅是农耕智慧的展示,也是传统文化的延续。这些传统和智慧,使得农民们能够在严寒的冬季中享受到充足的食物保障。

起名大全

最近更新

- 国字男孩名字:字形复杂度过高的适配性分析

- 命理风水中的暗藏玄机,解开后你的人生将大不同

- 楷字取名男孩:结合五行的吉祥名字搭配方案

- 2025年07月22日领证适合吗? 今天领证结婚行不行

- 2025年07月20日开业符不符合黄道吉日 今日店铺开张好吗

- 五行格局调整术:改变性格,从了解自己开始

- 2025年07月05日(农历六月十一)安门是好日子吗? 安装大门有没有问题?

- 命运密码的真相,如何通过八字破解未来的迷雾

- 2025年07月21日领证合不合适? 今日登记结婚有没有问题?

- 春节的背后:农耕文化与家庭团圆的深厚纽带

- 观字男孩取名组合:结合八字的个性化搭配建议

- 2025年07月28日搬家算不算好日子? 今日乔迁搬新房好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气