祭祀节日背后的农耕文化与天文智慧

中国传统祭祀节日,不仅承载了丰富的文化遗产,还与农耕社会的生产方式以及天文现象紧密相关。通过对这些节日的解析,我们能够窥见古代人民如何通过与自然的互动,表达敬畏与感恩之情。

农耕与节日的结合

中国自古便是一个农业大国,农业生产是社会经济的根本。许多传统节日与农耕生产的周期紧密相关,尤其是春耕、夏收、秋种等关键时期。例如,春节作为最重要的传统节日之一,起源与农耕密切相关。春节标志着农历新年的开始,也意味着农田开始迎来新的播种季节。古人认为,春节期间的祭祀活动能够祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

在《礼记》中有云:“春秋季节,岁时节令,必有所祭。”这句话反映了农耕文化中节令祭祀的重要性。在春节,家家户户都会举行祭祖活动,祈求祖先保佑家人安康、农业顺利。大年初一的“拜年”习俗,实际上是对农耕生活中先祖的感恩与敬仰,寓意着对丰收的渴望。

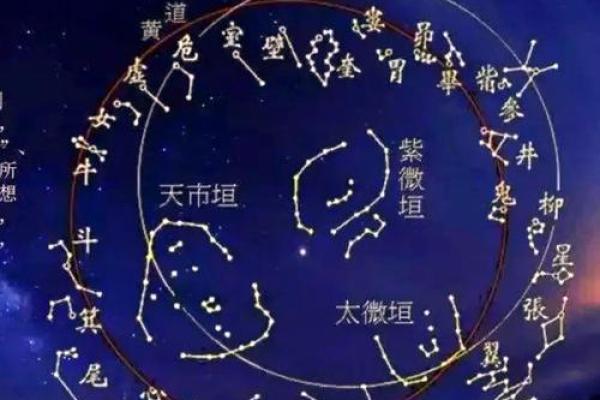

天文与节日的联系

天文现象对古人生活的影响深远,尤其是在节令的安排和祭祀活动中,天文智慧起到了至关重要的作用。二十四节气的设立,便是中国古代天文与农耕智慧的完美结合。通过观察天象变化,古人将一年的气候变化划分为二十四个节气,每个节气对应着特定的农业活动。

例如,中秋节的起源,便与天文学息息相关。中秋节在农历八月十五日,这一天月亮最圆最亮,象征着丰收与团圆。古人认为,中秋祭月能够祈求来年丰收,尤其是在秋季收获的农作物上,月亮的圆满象征着大地的恩赐。

在《天文志》中,曾提到“月圆人团圆,天高地阔,万物皆丰盈”,这反映了古人如何通过观察月亮的盈亏变化来指导农业生产与节令的安排。中秋节不仅是对天文现象的尊崇,也是对自然界循环规律的深刻理解。

清明节的农耕与祭祀

清明节作为一个重要的传统节日,至今保留着农耕文化的印记。清明节通常在春季,春雨开始滋润大地,万物复苏。此时的祭祀活动,不仅是为了祭奠祖先,更是对自然界的敬畏与感恩。清明节的“踏青”习俗,源于古代人们在此时外出耕种与播种。在古代农耕社会,春季是最重要的播种期,祭祀活动与农耕密不可分。

《礼记》提到:“清明,气清景明,正是祭扫先祖之时。”这句文字指出了清明节的核心意义,祭祖和祭田的活动在此时尤为重要。清明的祭祀不仅是对祖先的缅怀,更是期望来年的丰收。

冬至节的天文与文化传承

冬至是二十四节气中最为重要的节气之一,标志着白昼最短、夜晚最长的一天。冬至节日的形成与古人对天文变化的观察密切相关。古人通过对太阳位置的精确测量,确定了冬至这一节气的关键性,认为冬至后阳气开始回升,是生命力的复苏,代表着自然界的一个周期性变化。

在古代,冬至节通常会举行“祭天祭祖”的仪式,祈求来年顺利。尤其是在北方,冬至是祭祖、祭天的时机,具有深厚的文化意义。古人通过对天文现象的准确理解,将这一节日与农业生产紧密结合,期望借此祭祀,获得天时地利的庇护。

端午节的农耕与天文智慧

端午节作为中国传统节日之一,至今依旧在各地广泛庆祝。端午节不仅是纪念屈原的节日,也与农业季节密切相关。端午节在农历五月初五,正值夏季开始,气候炎热,农田中的水稻等作物进入生长的关键阶段。端午节的“龙舟竞渡”及“食粽”习俗,不仅有着深厚的历史文化,也象征着农耕社会中的驱邪祈安,寓意着通过这些活动抵御灾祸,保证农业生产的顺利。

通过现代社会的不断传承,端午节不仅仅是一个祭祀节日,它的传统文化和天文智慧依然在每年的庆祝活动中得到体现。无论是赛龙舟还是包粽子,这些活动的背后都蕴含着古人对自然、对农耕生活的深刻理解与敬畏。

起名大全

最近更新

- 2025年08月08日搬家是上上吉时吗? 今天乔迁新房怎么样?

- 齐姓朝气蓬勃的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业行吗? 今日开张好吗

- 2025年08月07日这日子结婚旺不旺? 今日办婚礼有没有问题?

- 东北性格解析新视角:五行格局如何影响你的职场之路?

- 揭秘八字五行:性格命运之谜,如何找到你的格局优势?

- 霍姓温柔贤淑的男宝宝名字,这些组合超有韵味

- 小寒大寒:诗句中的寒冷与养生智慧

- 2025年07月16日(农历六月廿二)安门合良辰吗? 安装入户门是好日子吗?

- 2025年07月15日这日子安门是否黄道吉日? 今日安门算不算好日子?

- 性格解析新视角:干支五行对照表揭示你的五行格局

- 2025年07月26日是否为装修黄道吉日 装潢房子能行吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气