秋收季节的农耕习俗你了解多少?

秋天是一个丰收的季节,也是农业社会中最为重要的时期之一。自古以来,秋收季节不仅代表着农作物的丰收,也是人们与自然的关系不断深化的时刻。随着天高气爽、白露已至,人们便开始了秋收的工作。农耕习俗在此季节尤为重要,既是对大自然的回馈,也是对人类生存智慧的体现。

秋收与天文的关系

秋天的到来,与天文现象息息相关。古人依据天象来安排农耕活动,特别是秋收的时机。根据《农书》中的记载,秋分是农事活动的关键节点。秋分日昼夜平分,气候适宜,是开始收获庄稼的最佳时机。此时,气温适中,降水量较少,作物成熟,农民们抓住这段时间,迅速进行秋收工作。而天文现象的变化,不仅影响了农民的劳动周期,也影响了他们的生产方式。

秋分是秋收的前奏,古人通过观测天象来判断气候变化,了解地里的农作物成熟的状况,指导他们的收获活动。例如,秋分后若天高气爽,农民就会进行大规模的稻谷收割;如果秋分时阴雨连绵,则可能延迟收割,避免损失。通过这些天文知识,农民能更加精准地调整农业生产计划,提高了作物的产量和质量。

传统习俗与饮食

秋收的季节,不仅仅是劳作的季节,也是传统习俗和节令食品的时刻。根据不同地区的文化传统,秋收时节的食物和节庆活动也具有丰富的象征意义。

在中国,秋收时节正值中秋节。作为农耕文化的重要组成部分,中秋节象征着团圆与丰收,月饼则是节日的代表性食品。月饼的制作传统源远流长,不仅仅是祭月时的祭品,也是表达丰收感恩的食物。秋天的食材也特别丰富,农民们会将新鲜的农作物,如稻谷、红薯、苹果等,作为主食或零食,传递着丰收的喜悦。

同时,秋收季节也是民间传统活动的时机。在江南地区,秋收之后,村民们会举行“秋社”活动,庆祝丰收,并祈求来年的风调雨顺。这种活动结合了祭祀与娱乐,既表达了对天地的感恩,又增进了村民之间的亲密关系,体现了人们对自然与和谐社会的向往。

历史案例:大唐秋收与传统庆典

历史上,大唐时期的秋收也充满了独特的农耕习俗。根据《大明一统志》记载,唐朝时期,秋收后的庆祝活动尤为盛大。特别是在中秋节前后,皇帝会亲自巡视农田,赐福给农民,表现出对农业生产的重视与关心。农民们则通过举行祭祀活动,感谢天地神灵的恩赐。此外,唐朝也有“秋社”这一传统,与其他地区的秋社活动有所不同,唐朝的秋社强调与祖先的联系,更多的是通过家庭和宗族的祭祀来完成。

秋收后的农民不仅会进行集体庆祝,还会举行各类歌舞表演,表示对丰收的欢庆。这些活动不仅增强了民众的凝聚力,还表达了对天命的顺应与对美好生活的期盼。

城市中的秋收节庆

在现代社会,尽管很多地方的农耕已经机械化,但秋收的传统习俗依然得到继承和发扬。在一些农村地区,秋收后的庆祝活动依旧热闹非凡,尤其是在一些农业大县,秋收节庆已经成为了当地重要的文化活动。即便在城市中,随着人们对乡村文化的关注,秋收节也成为了民俗文化的一部分。

例如,近年来,一些地方的“秋收节”不仅仅是农民的节日,更成为了全社会共同关注的时刻。农民将自家农田的丰收展示给市民,市民则可以参与到丰收庆典中,了解农业生产的艰辛与美好。此外,秋收季节的市场也十分热闹,各种新鲜农产品的交易成为了一项文化活动,市民们通过亲身体验,感受到了秋收带来的喜悦与满足。

无论是在传统的农田中,还是在现代的城市里,秋收季节的习俗都在不断传承与演变。这种传承不仅仅是农耕文化的延续,也是人们与自然关系的一部分,显示了人类在与自然和谐相处中的智慧与努力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

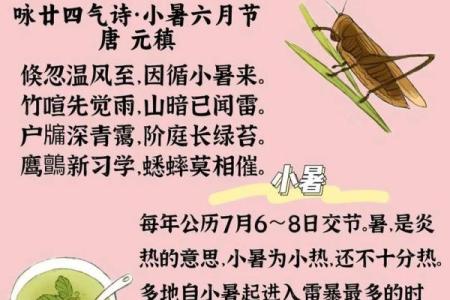

- 节气