诗中有礼,节日有情:探索节令中的文化礼仪

节令文化自古便是中华文化的瑰宝,不仅仅与自然界的变换紧密相连,更深深扎根于人们的日常生活中。每逢节令,社会上的文化习俗往往丰富多彩,充满了各种传统礼仪和风俗。节令的背后是农耕文明的传承,也受天文变化的影响,而这些习俗的形成,不仅反映了人们对自然和时间的感悟,更展现了人们对于家国、对人情的关注与敬重。

农耕与天文的起源

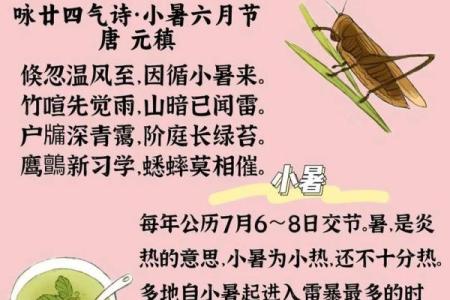

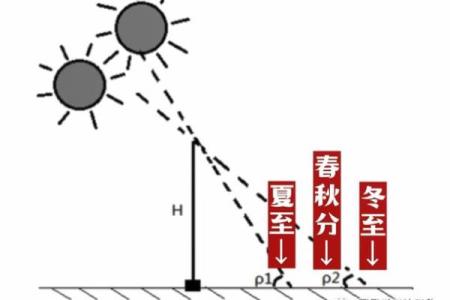

中华文化的节令大多与农业生产息息相关,反映出古人对自然节律的深刻理解。从黄河流域到长江流域,古代农耕社会对季节的划分和天象的观察,都形成了独特的节令体系。如二十四节气,便是中国古代天文学与农业生产实践结合的成果。这一体系不仅帮助农民把握播种与收获的最佳时机,也指导着人们的生活与祭祀活动。例如,立春时节,百花开始复苏,人们便会举行“迎春”活动,象征着新一年的生机与希望,这一传统至今未曾改变,仍然是现代社会春节期间的重要组成部分。

传统节令的核心,是通过自然的变化来传递文化信息。每一个节令的形成,都与农耕文明的周期性活动密切相关。天文现象,尤其是太阳、月亮和星座的变化,也成为节令安排的重要依据。例如,冬至这一天,太阳位于最南端,白昼最短,古人会通过举行祭天仪式来祈求来年的丰收。通过这种方式,天文和农耕的结合,形成了一种集自然和人文于一体的文化认同。

饮食与活动的传统习俗

每逢节令,饮食习俗便成了重要的文化体现。古代节令不仅与农耕周期和天文现象相联系,同时也与地方特产、节令食品有着千丝万缕的关系。以春节为例,传统的年夜饭是人们对团圆与幸福的期许,象征着对来年的美好祝愿。桌上的菜肴,往往具有吉祥寓意,如“鱼”代表“余”,意指年年有余;“饺子”则是“交子”的谐音,象征着岁月交替和新年的到来。

活动方面,节令中的各种仪式和娱乐活动也是文化传承的重要组成部分。春节的舞龙舞狮、元宵节的灯会、端午节的龙舟竞渡,都是通过独特的文化活动,传递着节令的独特意义。这些活动不仅是娱乐,也常常承载着家族和社区之间的凝聚力,强化了人们之间的关系和集体的归属感。

历史案例:唐朝与宋朝的节令文化

唐朝时期,节令活动的丰富性达到一个高峰,尤其是“中秋节”。唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中提到的“戍鼓断人行,边秋一雁声”便是对当时节令气氛的生动描写。中秋节不仅是赏月的时刻,也是家族团聚的象征。唐代的节令,特别注重节庆期间的文人雅集,诗词歌赋成为了节令习俗的重要内容。可以说,节令与文学艺术的结合,推动了唐代文化的繁荣。

而宋代则更加重视节令中的礼仪文化。在宋代的文人中,节令活动不仅是庆祝丰收和自然变迁的时刻,更是体现礼仪与道德的重要契机。以端午节为例,宋代的端午节已有了更加规范的习俗,除了赛龙舟和吃粽子之外,还特别注重对屈原的纪念。屈原的忠诚与爱国精神被作为节令的核心象征,端午节的仪式感也变得更加浓厚。

节令与现代社会

进入现代,尽管社会结构发生了巨大变化,节令的传统习俗依然在现代社会中传承与演变。尤其是在信息化、全球化的今天,人们对于节令文化的认同和追求,愈发注重精神层面的延续。现代社会的节令活动不仅限于传统的饮食与活动,也加入了更多文化创意和现代科技的元素。比如,现代的春节活动不仅仅局限于家庭聚餐和拜年,更融入了电视春晚、线上购物等多种新的娱乐形式。

而一些传统节令活动,也通过文化创意产业得到了新的发展。例如,现如今的中秋节,不再只是单纯的吃月饼和赏月,月饼的种类和口味不断创新,成为了现代消费者的节令符号。节令文化与现代科技的结合,不仅使传统习俗焕发了新的生命力,也让更多的人通过这种方式感受和传承着千年文化的魅力。

-

-

-

-

泰国春节:深度解析泰国华人如何庆祝这一天文与民俗交织的节日

春节是中华文化中的重要节日,而泰国的华人社区则以其独特的方式庆祝这一传统节日。这个节日不仅是中国农历新年的开始,也是一个融合了深厚...

24节气 -

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月01日(农历闰六月初八)提车吉利吗? 这日子提新车好吗

- 五行格局揭秘:金属性格解析,如何发挥你的优势?

- 姓鄂叫什么内涵丰富的名字好?女孩名字精选推荐

- 2025年07月11日(农历六月十七)安门有问题吗? 装大门黄道吉日查询

- 命运的迷局:如何避免白宝全命理中的致命误区

- 2025年07月21日装修是良辰吉时吗? 今日装修开工能算好日子吗

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)领证选的是良辰吉时吗? 今日登记领证行吗?

- 性格解析新篇章:五行元素如何影响你的命运转折?

- 2025年07月10日安门是上上吉时吗? 今日安装大门是好日子吗?

- 颠覆传统解读:无子命理背后的秘密,如何改变命运走向?

- 2025年08月04日(农历闰六月十一)搬家合适吗 乔迁搬新房算好日子?

- 姓祝俊朗不凡的男孩名字,如何取才显俊逸?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气