小暑节气与养生饮食的调整

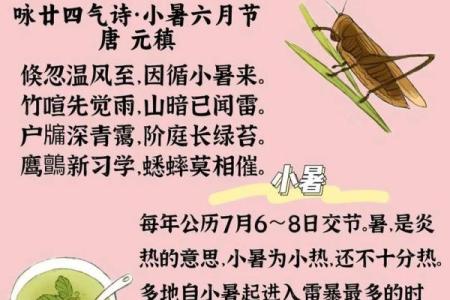

随着夏季气温逐渐攀升,人体的生理状态也发生了变化。传统的节气文化中,小暑作为夏季的第二个节气,标志着气温的进一步升高。在这一时节,如何调整饮食和生活习惯,已成为养生的关键。小暑节气不仅仅是气候变化的象征,更蕴含着深刻的农业和天文意义,且与传统饮食文化息息相关。

农耕与天文的起源

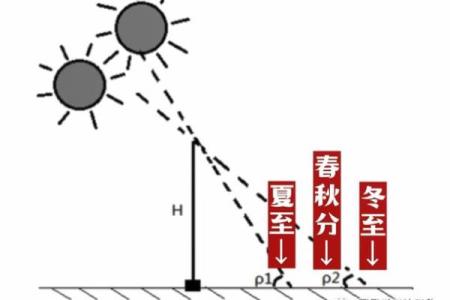

小暑节气的起源可以追溯到农耕时代和天文学的观察。古人根据天文的变化来规划农业活动,节气的划分便由此而来。小暑通常在每年的7月6日或7日,太阳到达黄经105度时,意味着白昼更长、气温更高,夏季的炎热已开始显现。对于农民而言,小暑是一个非常关键的时节,标志着“夏熟”作物的收割和“秋播”作物的开始。

在这种气候条件下,水分蒸发加快,天气湿热,这时人们对食物的选择和准备便显得尤为重要。饮食上要避免过于油腻和生冷的食物,选择能帮助人体排暑、滋润的食物,既是应对高温的需要,也是符合人体生理需求的调整。

传统习俗中的饮食与活动

小暑节气期间,传统习俗中饮食和活动有所调整。古代的养生智慧强调在小暑时节保持清淡饮食,避免燥热食物对身体产生不良影响。中医理论中认为,暑气容易伤津,导致体内水分流失,因此食物的选择要以滋阴润燥、清热解毒为主。经典的食材如绿豆、黄瓜、西瓜等,都是小暑时节的常见食材,它们能够帮助清热降火,保持体内水分平衡。

此外,小暑节气还有着丰富的民间活动。南方地区常见的“消暑”活动如泡凉茶、食凉粉、做艾草粽子等,都是小暑期间人们自我调节身体的传统方式。艾草有驱暑祛湿的功效,民间认为艾草粽子不仅有助于防暑,还可以增强身体的抵抗力。农忙之余,人们也会进行适量的休息和户外活动,如夜晚的纳凉和晨跑,这不仅有助于身体健康,还能缓解高温带来的压力。

历史案例:东汉《黄帝内经》中的养生智慧

《黄帝内经》是中国古代医学的经典之作,其中关于节气的养生方法尤为精辟。东汉时期的医圣张仲景在书中指出,夏季时节人们应当饮食清淡,特别是在小暑节气,强调“养阴”是关键。他提到“暑气伤人,多食生冷易伤脾胃”,从而提倡在小暑时节,宜食用一些有清热作用的食物,如绿豆汤、丝瓜汤等,这些食物能够帮助身体散热,避免中暑,保持胃肠的正常功能。

另一个经典案例是唐代医家孙思邈在《千金要方》中的记载。他指出,夏季饮食应避免过于辛辣和油腻,尤其是在小暑节气,要注重食材的新鲜和清凉,减少体内的火气。孙思邈的这些养生原则至今仍然影响着我们对小暑饮食的选择。

健康饮食与生活方式的结合

如今,随着社会的发展和人们生活方式的变化,小暑节气的传统习俗和养生智慧依然在许多家庭中得到了传承。在现代社会,虽然我们不再面临传统农耕的压力,但对于饮食的调整依然具有重要意义。现代营养学与传统中医养生相结合,倡导在小暑时节,保持充足的水分摄入,避免油腻和过多热量的食物摄入,提倡多吃水果、蔬菜和一些具有清热作用的食物。

此外,现代社会人们的工作压力大,很多人容易忽视小暑时节的身体调养。健康的生活方式依旧是养生的基础,包括规律作息、适量运动、良好的心态等都与传统养生理念相辅相成。许多人在夏季依然保持每晚饮用清凉的绿豆汤或西瓜汁来帮助身体散热和补充水分,这也是对传统养生智慧的一种现代诠释。

通过对小暑节气的历史与现代习俗的探讨,可以发现,传统的饮食调养方法不仅仅是一种生活习惯,更是一种文化的延续和智慧的传递。在这个节气中,适当的饮食调整,不仅有助于应对高温天气,更能促进身体的平衡与健康。

-

-

-

-

泰国春节:深度解析泰国华人如何庆祝这一天文与民俗交织的节日

春节是中华文化中的重要节日,而泰国的华人社区则以其独特的方式庆祝这一传统节日。这个节日不仅是中国农历新年的开始,也是一个融合了深厚...

24节气 -

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月01日(农历闰六月初八)提车吉利吗? 这日子提新车好吗

- 五行格局揭秘:金属性格解析,如何发挥你的优势?

- 姓鄂叫什么内涵丰富的名字好?女孩名字精选推荐

- 2025年07月11日(农历六月十七)安门有问题吗? 装大门黄道吉日查询

- 命运的迷局:如何避免白宝全命理中的致命误区

- 2025年07月21日装修是良辰吉时吗? 今日装修开工能算好日子吗

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)领证选的是良辰吉时吗? 今日登记领证行吗?

- 性格解析新篇章:五行元素如何影响你的命运转折?

- 2025年07月10日安门是上上吉时吗? 今日安装大门是好日子吗?

- 颠覆传统解读:无子命理背后的秘密,如何改变命运走向?

- 2025年08月04日(农历闰六月十一)搬家合适吗 乔迁搬新房算好日子?

- 姓祝俊朗不凡的男孩名字,如何取才显俊逸?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气