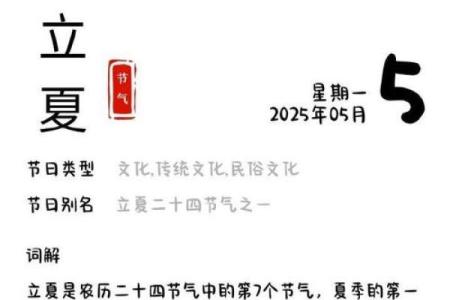

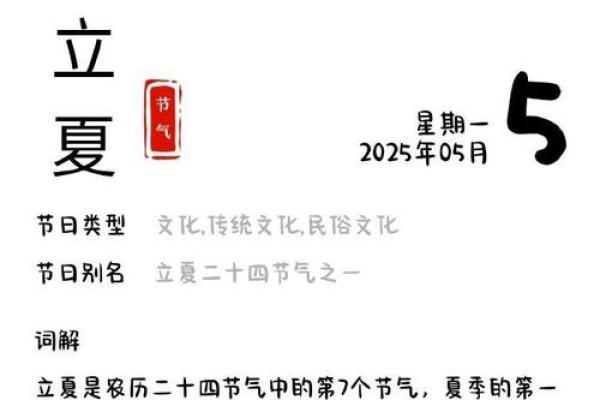

立夏节气:天文变化背后的传统文化与习俗

立夏是中国二十四节气中的第七个节气,它通常出现在每年的5月5日或6日,标志着春季的结束和夏季的开始。这个节气与农耕文化密切相关,也融入了丰富的传统习俗与文化内涵。立夏不仅是天文上的一个节气变换,更是社会生活中重要的时刻,承载了人们对自然变化的认知和应对。

立夏的天文背景与农耕文化

立夏节气的天文变化源自太阳在黄道上的位置变化。此时,太阳直射地球赤道以北的地方,进入黄经45度,意味着昼夜长度的变化开始偏向夏季,白昼变得更长,气温逐渐上升。古代农耕社会非常重视节气的变化,立夏的到来意味着进入了农作物生长的关键时期。

在农耕文化中,立夏的到来通常伴随着对土地的深耕和播种。此时,农民会根据天象和气候特点,调整播种的时间和方式。古人认为“立夏种瓜”,立夏时节的气温适宜各种蔬菜和水果的生长,尤其是瓜类作物,如西瓜和黄瓜等。立夏对于农民来说,标志着农事的高峰期,农田的管理进入了更加繁忙的阶段。

传统习俗与饮食文化

立夏不仅仅是一个天文节气的划分,它还深深融入了中国的传统文化和习俗中。在这一节气里,最具代表性的习俗是“称人”与“食立夏饭”。

首先,立夏的“称人”习俗,在一些地方被称为“秤人”,是一种祈求健康和祈安的传统仪式。在这一天,人们会选择在清晨或傍晚,前往庙会或广场,进行集体称重活动,寓意着夏天的身体可以更加健康,避免病痛。称重之后,人们还会互相祝愿“称得好,身体安”。这一习俗反映了古代对身体健康的重视,同时也体现了节令的轮转与农业社会中劳动和生活的紧密联系。

其次,立夏的饮食也颇具特色。在传统的立夏饮食中,通常会吃一些应季的食物,尤其是具有消暑、清热作用的食品。例如,豆腐、苦瓜、绿豆汤等凉性食物都会出现在餐桌上。与此同时,一些地方也有“立夏饭”的传统。立夏饭是一道富有地方特色的混合饭菜,通常会加入时令蔬菜和豆类,清淡而富有营养,旨在帮助人们适应即将到来的炎热夏季。

唐代的立夏习俗

唐代是中国历史上文化和社会发展非常繁荣的一个时期,立夏的习俗在这一时期得到了广泛的传承与发扬。唐代诗人白居易在《立夏日杂咏》中提到,“夏日晴明立,绿阴多处含”。这不仅仅是在描写自然景色,也表达了人们对于立夏时节的感知和期待。那时的宫廷、士族和百姓都会通过各种方式迎接立夏的到来,既有祭祀活动,也有社交娱乐,体现了节气变换对于生活的深刻影响。

明清时期的立夏节庆活动

进入明清时期,立夏的传统习俗已形成了多样化的庆祝方式。明清时期的城市街头,常常会有各种热闹的集市和活动,市民们会穿上盛装,举行舞龙舞狮等民间文艺表演。特别是在长江流域一带,立夏时节的庙会尤为盛大,人们不仅会祭祀土地神、祭祀祖先,还会在庙会中购买一些具有祈安、保健功能的草药和食品。这一时期的立夏习俗,呈现出更加丰富的文化多样性,体现了人们对于节令变化的适应和对未来的期许。

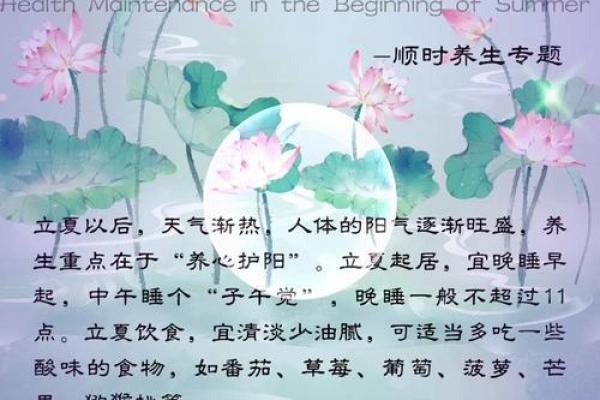

立夏节气与养生文化

在现代社会,立夏的传统习俗虽然在城市化进程中有所改变,但不少地方依然保留着节气相关的习俗与文化活动。如今,许多人在立夏时节,会特别关注养生和饮食调节。立夏的到来,提醒人们要注意防暑降温,开始食用一些清凉降火的食物。此外,随着现代健康理念的普及,立夏也成为了很多养生机构宣传夏季保健的一个重要时机,人们通过各种养生课程、健康讲座等形式,传承和发扬着这一节气的文化内涵。

立夏节气在现代的传承,虽不再像古代那样完全依赖天文与农业生产,但它依旧作为文化的纽带,将人们与自然的变化紧密连接。在繁忙的都市生活中,立夏提醒我们回归自然,关注身体健康,继续承载着古老的节令智慧。

起名大全

最近更新

- 2025年10月01日(农历八月初十)领证合良辰吉时吗? 领证是好日子吗?

- 2025年10月11日结婚有没有问题? 今日办婚礼好吗

- 如何改变汽车五行格局?轻松提升驾驶运势指南

- 2025年10月10日(农历八月十九)是否为结婚好日子? 办喜事是好日子吗?

- 五行格局揭秘:揭秘你的性格弱点,如何巧妙避开职场陷阱?

- 的文化传承:如何通过节日传递亲情与团聚

- 八字解读误区:刁吉祥命理背后的命运密码

- 2025年10月01日开业合不合适? 店铺开张是好日子吗?

- 2025年10月04日是否属于提车吉日? 提车有问题吗?

- 尧字取名寓意男孩:传统文化中的吉祥符号解读

- 2025年09月30日(农历八月初九)装修是好日子吗? 装修动工是否合适宜?

- 2025年09月29日(农历八月初八)装修是否是黄道吉日 装修新房是否合适宜?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气