农历清明节:扫墓与踏青的文化意义

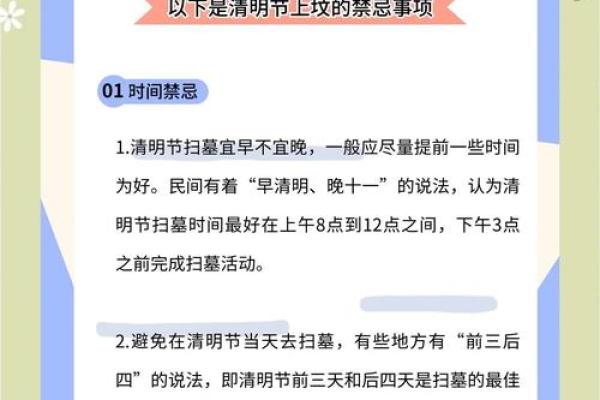

清明节作为中国传统的重要节日,承载着深厚的文化底蕴与民间信仰。每年在公历4月4日至6日之间,清明节都以其独特的方式,体现了对先祖的缅怀以及对生命和自然的敬畏。清明节的习俗多种多样,其中扫墓与踏青活动尤为突出,这两项活动与中国古代农耕文化和天文变化密切相关,反映了人们在这个时节的精神需求和生活实践。

清明节的起源:农耕与天文的双重影响

清明节的起源可以追溯到古代的祭祀活动,这些活动与天文和农耕文化密切相关。首先,清明节的时间设定与天文的变化有关。根据二十四节气的安排,清明节正好位于春分之后,太阳直射赤道,白昼渐长,气温回升,适合农作物的生长。这个时节正是农耕社会最重要的播种季节之一,因此,清明节也是一个春耕的节令,反映了人与自然的紧密联系。

同时,清明节也是祭祀先祖的时刻,古人通过扫墓和祭祀活动来表达对先人的敬意。在农耕社会中,先祖的庇佑和自然的丰收是息息相关的,祭祀活动不仅仅是对先人的怀念,更是对天地神灵的敬畏,以祈求一年的丰收和平安。

传统习俗:饮食与活动的丰富内涵

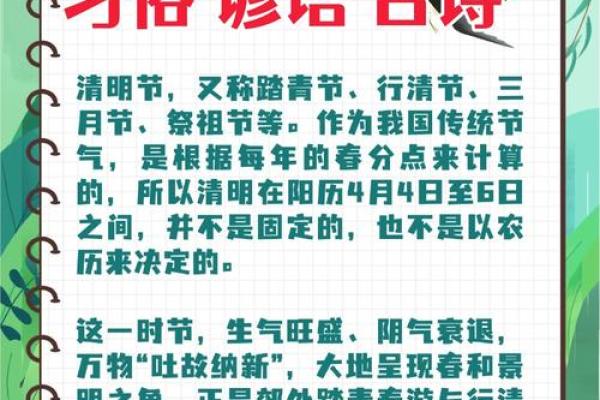

在清明节,祭祀和踏青是两大传统活动,二者均反映了与自然和人文的紧密联系。扫墓是清明节最为庄重的活动之一,家庭成员会在这一天前往祖先的墓地,进行清扫墓碑、献上祭品等一系列仪式。这个过程中,扫墓不仅是对先人的怀念,更是对家族传承的一种敬意。

而踏青活动则更具生活气息,踏青指的是人们在清明时节走出家门,踏上绿意盎然的大地,享受春天的气息。踏青不仅是与亲友欢聚的时刻,也是体验大自然变化的机会。人们在这一过程中放松身心,亲近大自然,这一活动的背后,体现了古人对春天的热爱和对自然界复苏的敬仰。

在饮食方面,清明节有着丰富的传统食品。清明时节常见的食品包括青团、寒食饼等,这些食品大多以草木为原料,象征着春天的生机和对大自然的崇敬。青团的绿色和清新的口感也让人感受到春天的气息,这一传统至今仍被许多地方保留。

历史案例:东汉王朝的扫墓活动

东汉时期,清明节的扫墓活动已经有了相当成熟的形式。史书记载,东汉时期,人们已在清明时节举行盛大的扫墓仪式,尤其在帝王家庭中,祭祖活动非常讲究。王朝的祭祀不仅仅是对皇室先祖的敬仰,也是一种政治表现,象征着帝王神圣的统治权力与祖先的庇护。在这种背景下,清明扫墓活动被赋予了更深的社会和政治意义。

历史案例:唐代的踏青风潮

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一。随着社会的富足和文人的崛起,踏青活动也开始成为士人雅集的重要内容。唐代诗人王维在《送别》一诗中提到“春风又绿江南水,几多愁”时,便展现了春天踏青时节的宁静与美好。许多文人墨客在这个时节纷纷走出家门,踏青郊游,既是放松心情,也是陶冶情操。这一时期的踏青活动,除了追求自然的美丽外,还含有深刻的文化象征意义。

清明节的扫墓与踏青文化

现代社会中,清明节的扫墓与踏青活动依旧受到广泛重视。随着城市化进程的推进,许多人选择前往郊外进行踏青,享受大自然的景色。虽然现代生活节奏较快,扫墓的方式和地点也有所变化,但这一传统节日的核心意义并没有改变。人们通过扫墓表达对先人的敬仰,同时也通过踏青体验生命的活力和大自然的魅力。

同时,许多地方还通过现代科技手段,如网络祭祀等方式,来适应现代人忙碌的生活方式,这些新兴的祭祀形式依旧保持着对先祖的尊重与怀念,展现了清明节文化的现代转型。

清明节的扫墓与踏青活动,承载了丰富的文化内涵,展现了人与自然、人与祖先之间的深厚联系。这个节日不仅仅是追忆过去,更是一种文化的传承,体现了中国人民在现代社会中对传统节日的坚守与尊重。

-

-

-

深入了解印度最重要的节日——甘地诞辰的历史与文化意义

甘地诞辰,是印度一年一度的纪念性节日,主要用来缅怀印度民族伟大的领袖、独立运动的象征——圣雄甘地(Mahatma Gandhi)。这个节日不仅...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 五行格局实用指南:妙五行性格解析助你提升自我

- 反而是这个误区,秦舒培的八字命理让你重新审视命运之道

- 2025年10月29日这日子结婚旺不旺? 适合办喜事吗?

- 七夕节的历史渊源与文化传承

- 2025年10月12日订婚有问题吗? 今日提亲吉利吗?

- 羡字五行属性与女孩取名的最佳字义组合

- 五行反而效应:打破常规,如何利用性格弱点成就大业?

- 2025年10月27日搬家行吗? 搬家入宅算不算好日子?

- 2025年10月21日动土合良辰吉时吗? 动土修造合适吗?

- 蔡姓气度高的男宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 2025年10月19日装修是上上吉时吗? 装修动工能行吗

- 工字五行格局解析:摆脱性格局限,原来你可以这样改变自己

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气