春节的天文与农耕文化背后的深刻意义

春节作为中国最重要的传统节日,承载着丰富的文化内涵。它不仅是辞旧迎新的庆祝活动,也蕴含着深刻的天文与农耕文化的影响。春节的起源和许多习俗,往往与农业生产、天文现象密切相关,且在漫长的历史中形成了丰富的民俗与文化象征。

农耕文化的根源

春节的形成与农耕文化有着紧密的联系。在中国古代,农业是社会生产的基础,农耕活动的节令变化深刻影响了人们的生活。春节恰好出现在农历一年的开始,通常在寒冷的冬季尾声,这一时节对于农民来说具有重要的意义。

春节期间,民间祭祀的活动往往围绕着对五谷丰登的祈求展开。农民通过春节的仪式,感谢过去一年的丰收,同时祈求来年的好收成。历史记载表明,古人非常重视春季的“立春”,这是农耕活动中的第一个节令,标志着播种季节的开始。古代农业生产的周期与天文现象密切相关,尤其是太阳的运行轨迹和四季变化,直接影响着播种和收割的时机。春节作为农历新年的开始,便是在这一背景下形成并不断延续下来。

天文现象的映射

春节的天文背景同样不容忽视。春节通常是在冬至后的一段时间举行,而冬至是太阳最南端的时刻,此时白昼最短,夜晚最长。冬至过后,太阳逐渐回升,白昼逐渐变长。古人通过这一天文现象感知自然的变化,并通过节气的变化调整农业生产。因此,春节既是自然界天文现象的映射,也是对新一轮天文周期的庆祝。

在《周易》中有记载,天文变化与人类社会的活动息息相关。天文变化不仅决定着节令的转换,也影响着人们的生产和生活方式。春节作为一个天文与农耕相结合的节日,正是通过这些自然现象向人们传递着春天的希望与活力,象征着新的开始。

传统习俗中的文化底蕴

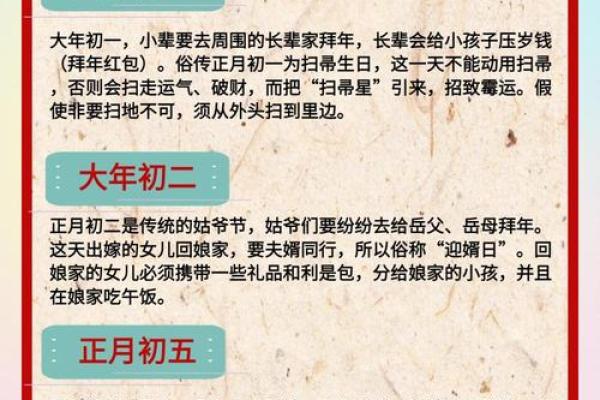

春节的传统习俗中,饮食与活动是最具代表性的部分。春节期间,人们的饮食习惯不仅与祭祀有关,还与农业的丰收紧密相连。比如,吃饺子象征着财富的聚集,而年糕则代表着来年丰收的期待。这些食物的选择与农耕文化密切相关,体现了对自然和农业生产周期的尊重。

此外,春节的许多传统活动,如放鞭炮、挂灯笼等,均与驱邪避灾的观念有关,这些习俗来源于古代农民对天文现象的观察与对自然灾害的恐惧。放鞭炮、贴春联等活动,体现了人们希望通过仪式驱逐邪气,迎接新年的好运。

西汉时期的春节

西汉时期,春节的庆祝活动已有一定的规模。在《史记》中的记载表明,当时人们已开始通过祭天仪式来祈求农业丰收。汉武帝时期,朝廷定制了以农历正月初一为新年,举办盛大的祭天活动,标志着春节作为一个天文与农耕结合的节日逐渐固定下来。这个时期的春节不仅是家庭团聚的日子,也是全社会共同庆祝丰收的节日。

唐代的春节习俗

到了唐代,春节的节庆活动逐渐丰富起来。唐代文人王维在其诗作《杂诗》中写到“春风又绿江南水”,表达了人们对春天到来的热切期盼。唐朝的春节,不仅保留了祭祖和祭天的传统,还加入了更多的民俗活动,如舞龙舞狮和灯会等。这些活动的背后,是对农业周期的重视以及人们对天文变化的感知。

春节的当代意义

在现代社会,尽管农业生产方式已经发生了巨大的变化,春节依然保持着传统的庆祝方式。今天的春节,更多的是一个团圆和放松的时刻,但许多传统的习俗依然得到传承。春节期间的家庭团聚,象征着人与人之间的和谐与团结,这种文化内涵源自于古代农业社会对集体劳动与家庭纽带的重视。现代人通过春节这一传统节日,依然能够感受到农耕文化的影响与天文变换的深远意义。

春节不仅仅是一个传统节日,更是中国文化中的重要象征,它通过传统习俗传递着对自然和农业周期的敬畏,反映了古人对天文现象的深刻理解与智慧。

起名大全

最近更新

- 萧字男孩取名:单字/双字搭配的寓意强化技巧

- 探索新派命理:如何通过八字改变你的命运走向

- 五行格局中的缺水之谜:性格特点全解析,如何改变格局,实现人生逆袭?

- 2025年9月安香好日子查询2025吉日 本月安香好日子

- 如何改变命运?八字命理中的暗藏玄机,你是否忽略了?

- 重阳节:尊老敬老与养生之道的结合

- 清明节的祭扫食物与农耕传统

- 2025年9月销货最旺日子是哪个 适合销货黄道吉查询

- 淳字五行格局深度解析:揭秘你的性格特质,如何提升人生格局?

- 2025年10月12日提车行不行 今日提车吉利吗?

- 2025年10月25日结婚是好日子吗? 今日办喜事好吗

- 2025年9月份生宝宝吉日查询 9月生宝宝吉不吉利

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气