传统节日:重阳节登高赏菊的文化寓意

每年的九月九日,重阳节作为我国传统的重要节日之一,承载着丰富的文化寓意。这个节日不仅与古老的农耕文化和天文知识密切相关,更融入了丰富的民俗活动和精神象征。重阳节的传统习俗中,登高、赏菊、饮菊花酒等活动,承载了人们对健康长寿、安康幸福的美好愿望。透过对这一节日的历史与文化的解析,我们不仅能够感受到古代人们的智慧,也能看到现代社会如何在传承这些传统的同时赋予其新的意义。

重阳节的起源

重阳节的起源可以追溯到农耕文明和天文知识的结合。在古代,中国人十分重视天象变化,九月九日正是阳气最为旺盛的时节。根据《易经》的理论,数字“九”代表阳,而“阳”是阳气的象征。重阳节选在九月九日这一天,意在祈求天命、消灾避难,意味着充满了阳气的日子,应该是一年中最旺盛的生命力时刻。

从农耕的角度来看,重阳节与秋收的时节紧密相关。农忙季节一过,农民们有时间放松身心,登高望远,寓意着对未来丰收的期望。与此同时,这一天的活动也具有一定的防疫作用,登高能够远离尘嚣,避免瘟疫的传播。

传统习俗与活动

重阳节的传统习俗中,登高和赏菊最具代表性。古人认为,登高远望有着驱除邪祟的意义,这一活动被许多人视为祈求平安的方式。特别是在古代,由于“登高避祸”的说法深入人心,许多地方的民众都会在这一天选择爬山或是登塔,意图借此让自己远离灾难。

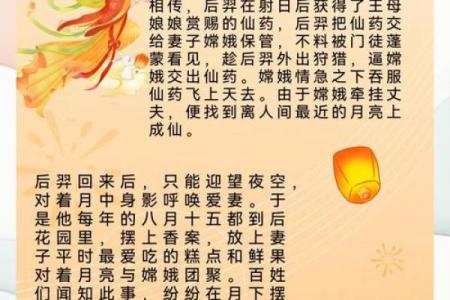

此外,赏菊也是重阳节的传统之一。菊花在中国文化中象征着高洁与长寿。《诗经》中有“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句,这首诗强调了菊花所代表的超脱尘世的高雅精神。菊花盛开的季节,正好是重阳节的时机,因此在这个节日里,赏菊成为了人们表达对美好生活向往的方式。菊花不仅美丽,还有着清热解毒的功效,被认为具有延年益寿的作用,饮菊花酒也成为传统习俗之一。

晋代陶渊明的菊花情怀

晋代文学家陶渊明是重阳节文化的重要传承者之一。他在《饮酒》诗中写道:“采菊东篱下,悠然见南山”,通过诗歌表现了菊花带给他的宁静与超脱。在陶渊明的诗句中,菊花象征着超凡脱俗、不与世争的高洁品质,反映出他对自然、生命的感悟。在重阳节时,陶渊明便会借此机会亲自到菊花丛中,品味自然的美好和人生的闲适。这一传统也影响了后代人们的重阳节习惯,尤其是在民间,登高赏菊成为了节日活动的核心。

唐代的重阳登高活动

唐代的重阳节,成为了一个带有官民互动和文化色彩的节日。唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》便反映了唐代人喜爱登高望远的情景。根据史料记载,重阳节这一天,朝廷会组织文人骚客在各大山川景区登高,举行诗词歌赋的活动,寓意着对未来的祝愿与对美好生活的向往。与此同时,赏菊和饮菊花酒也成为当时贵族和文人的传统。通过这些活动,重阳节的文化不仅深入人心,也成了文人墨客吟咏的对象。

现代的传承与创新

到了现代,重阳节的传统习俗依然在社会各个层面得到了传承和创新。许多家庭会在重阳节这一天安排全家一起登高、赏菊,体现对长辈的孝敬和家庭的团圆。在城市的公园、山丘等地,经常可以看到人们以登高、赏菊为活动形式,享受这一天的美好时光。

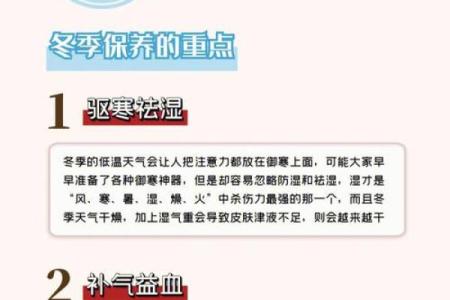

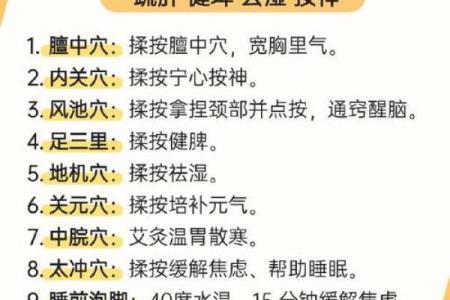

此外,现代社会对重阳节文化的创新也体现在健康养生的理念上。现在,很多健康讲座、养生活动也以重阳节为契机,借此时机举办,以传播养生保健知识。无论是饮菊花茶、菊花酒,还是通过健身、登山等活动,重阳节已然成为了倡导健康生活的一部分。

通过这样的传承和创新,重阳节不仅仅是一个纪念节日,更是文化和健康的双重象征,承载着历代人们的智慧与对生命的珍视。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气