中秋节的养生智慧与传统文化

在古老的中国文化中,节令与季节的更替一直与养生息息相关,尤其是与传统节日中所传承下来的养生智慧紧密相连。中秋节作为一个典型的传统节日,承载了丰富的文化内涵和养生知识。从农耕文化的根源,到天文与气候的变化,再到传统习俗的流传,都为现代人提供了重要的健康智慧。

中秋节的起源:农耕文化与天文观测的结合

中秋节的起源与农耕文化密切相关。自古以来,农民通过观察月亮的变化来指导农业生产,尤其是在秋季的丰收季节。古人认为,月亮的盈亏反映了天地的变化与节令的轮回。秋季正是丰收的时节,因此,中秋节作为庆祝丰收的节日,融入了天文观测的智慧。

在《周礼》中有记载:“秋分月圆,天地交泰,阴阳和谐”。此时,月亮最为圆满,象征着圆满与和谐,也预示着农耕社会的丰收与顺利。因此,中秋节的设立不仅仅是为了庆祝农业的收获,更是通过月亮这一自然现象,提醒人们顺应天时,保持身体的阴阳平衡。这种养生理念至今仍影响着我们的生活方式,尤其是在秋季,人们更加注重调整饮食与作息,保持身体的阴阳和谐。

传统习俗中的饮食与活动

中秋节的传统习俗中,饮食与活动有着浓厚的养生意味。月饼作为中秋节的传统食品,不仅是象征着团圆和美满,它的制作和食用也包含了养生的智慧。在古代,月饼的馅料种类丰富,常用具有滋补作用的食材,如豆沙、莲蓉、枣泥等,这些食材有助于润肺养胃,增强体力。中秋时节,天气渐凉,正是滋补的好时机。月饼作为节日的美食,不仅仅是口腹之欲,更是一种通过食物调理身体的方式。

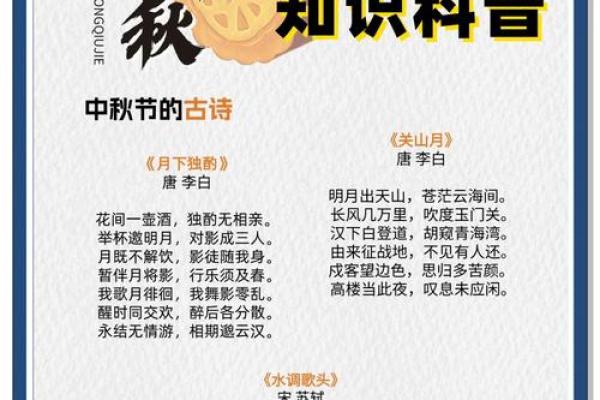

此外,中秋节的活动也充满了养生的意义。例如,赏月、灯谜、舞龙舞狮等活动,不仅增进了节日的气氛,也有助于人们放松身心,舒缓压力。在《黄帝内经》一书中提到,秋季是“收”的季节,适合静养。因此,中秋节期间的这些活动,不仅让人们在精神上得到愉悦,也在身体上达到了放松和舒缓的效果。

唐朝的中秋祭月

唐朝时期,中秋节成为了宫廷和民间共同庆祝的节日。据史书记载,唐朝皇帝在中秋之夜,常常举办盛大的祭月仪式。唐代的中秋节,不仅仅是祭祀月神的宗教活动,也是一次全民共同享受丰收的时刻。皇帝与百姓一起赏月、品茶、吃月饼、吟诗作对,这一系列活动反映了当时社会对月亮与天时的尊重与敬畏。

在这一时期,人们在祭月时注重“心静如水”,即通过与自然的和谐互动来达到内外的平衡。这种活动不仅仅是对自然的一种敬仰,同时也促进了身心健康,帮助人们调整节奏,达到身心的和谐。

宋朝的月圆之夜与家庭团聚

宋朝的中秋节更加注重家庭团圆和人际关系的和谐。在《大元大一统志》中有描述,宋代民间普遍会在中秋夜举行家庭团聚的活动,月圆之夜象征着“人圆、事圆、家圆”。这种家庭聚会的形式,不仅让家人团聚,还促进了情感的交流和释放压力。宋代时期的养生观念也认为,亲情的和谐与心情的愉悦是养生的重要组成部分。

中秋节与现代养生理念

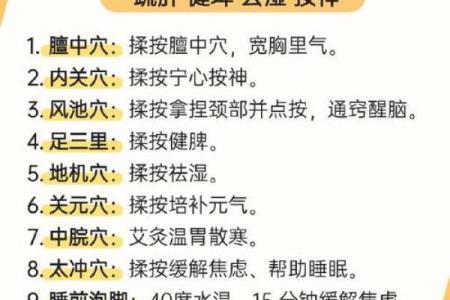

在现代社会,中秋节的养生智慧依然得到了广泛的传承与应用。如今,随着人们生活节奏的加快,更多的都市人开始注重节令养生,中秋节作为一年一度的重要节日,依然是人们调节身心的好时机。现代养生专家提倡秋季养生要注重滋阴润肺、调理脾胃,而中秋节正是进行食疗、调养身体的时机。月饼的健康选择和适量饮用茶水、赏月时的户外活动,都是现代人遵循古老养生智慧的体现。

中秋节的传统文化和养生智慧,不仅仅属于历史,它们在现代社会中依然具有重要的指导意义。通过合理饮食、适度活动与保持情感的和谐,现代人可以在中秋节这一传统节日中,不仅享受团圆的喜悦,还能收获身心的健康。

起名大全

最近更新

- 2025年9月买鸡哪天日子最吉利 本月买鸡吉日吉时

- 2025年9月堵蚂蚁洞黄道吉日一览表 是适合堵蚂蚁洞黄道的吉日吗

- 2025年9月清扫房屋黄道吉日一览表 清扫房屋吉日查询

- 2025年9月穿孝适合的好日子具体哪天 本月穿孝好日子

- 2025年9月份进新房吉日查询 进新房好日子一览表

- 2025年9月买鸭选择什么日子好 适合买鸭吗

- 2025年9月乘船最佳日子 乘船适不适合

- 今日是送葬吉日吗 2025年8月15日今天送葬宜不宜

- 今日是购买衣物吉日吗 2025年8月15日这天购买衣物有没有讲究

- 今日是捕鱼吉日吗 2025年8月15日当天捕鱼可不可以

- 今日是求子祈福吉日吗 2025年8月15日是适合求子祈福的吉日吗

- 今日是游轮旅行吉日吗 2025年8月15日游轮旅行好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气