国庆节与古代农业祭典的联系揭秘

每年的10月1日,举国上下都会举行盛大的庆祝活动,标志着国庆节的到来。这一天不仅是国家的生日,也承载了深厚的历史文化背景。虽然现代国庆节的庆祝形式与古代的农业祭典看似相去甚远,但细细探讨,却能发现二者之间有着千丝万缕的联系,特别是在起源和传统习俗上。

农业祭典的起源:天文与农耕

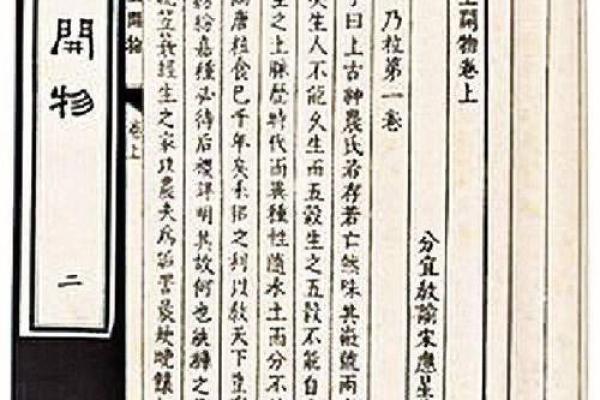

中国古代的农业祭典往往与农耕社会的生产活动紧密相连。在古代,农民依赖天文和气候变化来安排播种与收获,特别是秋季。农历的秋分和国庆节的日期都与丰收和农耕的周期相关,表明这一天的庆祝与丰收息息相关。中国的传统农耕社会十分注重天时的变化,尤其是秋季这个丰收季节。国庆节恰逢秋季,正是大部分农作物收获的时节,古人将这段时期称为“秋祭”,举行祭祀活动,祈求五谷丰登、风调雨顺。

历史上,《礼记》与《周礼》都有关于祭祀的记载,强调了祭天、祭地、祭祖的仪式,尤其是在秋季祭祀中,农民通过祭祀活动感谢天地赐予的丰收,以确保来年的农业生产。而国庆节与这些古代农业祭典有相似之处,不仅是庆祝国家的富强,也是对自然、对劳动的感谢。每年的大规模庆典,实际上是继承了农业祭祀的精神内涵。

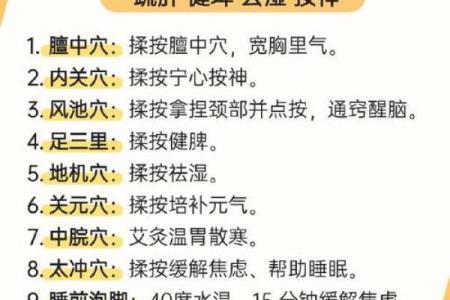

传统习俗:饮食与活动

随着时间的推移,古代的农业祭典逐渐融入了更多的地方性传统和民俗活动。国庆节的传统习俗,如家庭团聚、丰富的宴席、歌舞表演等,正是古代秋祭活动的一种延续。特别是在饮食方面,古代祭典期间,祭品多为五谷、肉类以及时令水果,旨在感谢天地和祖先的庇佑。这些食品和饮品具有象征意义,如米饭象征着丰收,肉类象征着力量与繁荣。

现代国庆节的饮食传统也有类似的表现。在这一天,许多家庭会准备丰盛的菜肴,家庭成员围坐一堂,享受美食和团聚的时刻。这一习惯不仅仅是对食物的享受,更是对过往一年辛勤劳动和丰收成果的庆祝。国庆期间的歌舞活动,也可以看作是对古代农耕社会秋季祭典中舞蹈和歌唱活动的继承,古人通过舞蹈来表达对丰收的感激,并祈求来年的好运。

商代的秋祭

商代时期,秋季的祭天仪式极为隆重。商朝的祭天活动通常在秋分时节进行,祭天的主要目的是感谢天帝赐予的丰收,并祈求未来一年的农耕顺利。在商代的秋祭中,重要的仪式之一是“迎丰”——迎接丰收的仪式,通过祭祀活动来表达对天地的敬意。这一习俗随着朝代的更替,逐渐影响到后世的节庆活动,尤其是在国庆节这个时间点,便承接了古代祭天祭地的传统,成为全民共享丰收与和平的时刻。

唐代的秋收祭

唐代的秋收祭典以“祈丰收、祭祖先”为主旨,秋季的农田祭祀活动是唐朝农民的传统之一。唐代的秋收祭不仅限于农田,还包括对祖先的祭祀,体现了对自然与祖先的双重敬畏。每年秋天,唐朝的宫廷和地方都会举行盛大的祭祀仪式,政府和民间都会在此时举行庆典,庆祝丰收。这一传统可以看作是唐代对农业文化和宗教信仰的表达,虽然现代国庆节的庆祝活动已不再是以祭祀为主,但其中对团圆和丰收的象征性表达,依然能看到唐代秋收祭典的影子。

城市化与节庆的结合

随着中国的城市化进程加速,现代社会的节庆形式发生了很大的变化,然而,国庆节的庆祝活动依然保留了许多传统文化的元素。尽管不再专注于农业生产和丰收,国庆节通过大规模的庆典活动和丰富的文化节目,体现了中华民族对历史的传承与对未来的期许。无论是通过人民群众的欢聚一堂,还是通过象征性的庆祝活动,国庆节延续了古代农业祭典中的团结与共享精神。

从古至今,国庆节的庆祝方式虽然形式多样,但背后所承载的文化意义依然与古代的农业祭典紧密相连。无论是起源的天文农耕背景,还是饮食与活动的传承,都展现了节日文化的延续和发展。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气