清明节:祭扫习俗与春季养生的完美结合

清明节作为中国传统的节令之一,蕴含着丰富的文化底蕴与历史传承。在这一节日中,祭扫祖先、踏青赏春等习俗与春季养生紧密结合,既体现了农耕文化的深厚底蕴,也展示了人与自然和谐共生的智慧。

清明节的起源与农耕天文

清明节源远流长,其历史渊源可追溯到古代农耕社会。清明节位于春季的第三个节气,正值春暖花开、万物复苏的时节。农耕社会中,清明时节是播种的最佳时机,故而在农民心中具有非常重要的意义。清明时节的节令也与天文息息相关,太阳光照逐渐变强,白昼时间长,气温回升。此时大地回春,草木繁盛,农田的耕种活动也开始进入高峰期。

在天文角度,清明节是太阳进入黄经15度的时候,太阳光直射地球的赤道,昼夜平分。这一节令的到来,意味着春天的真正到来,是大自然复苏的象征。正因为清明节与自然界的密切联系,它成为了人们缅怀先人、祭扫墓地的日子,也是春季养生的关键时机。

传统习俗与祭扫活动

清明节是祭祖扫墓的传统节日之一,祭扫活动至今依然是这个节令的重要习俗。祭扫祖先,不仅是为了缅怀先人的辛勤付出,更是传承家族文化的方式。在清明这一天,许多人会带着家族的后代前往祖坟扫墓,清理杂草,修整墓碑,敬献鲜花和食物,这样的行为既是对逝去亲人的纪念,也是一种家族的责任与情感的表达。

祭扫活动不仅限于扫墓,踏青活动也是清明节的传统习俗之一。古人有云:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”然而,清明节的天气虽然多雨,但并未阻挡人们出门踏青、游玩春光的热情。在古代,踏青不仅是一项有益身心的活动,也是与大自然亲密接触的机会。通过步行或骑马等方式,亲近自然,感受春季的气息,有助于调节身心、舒缓压力。

春季养生与饮食调节

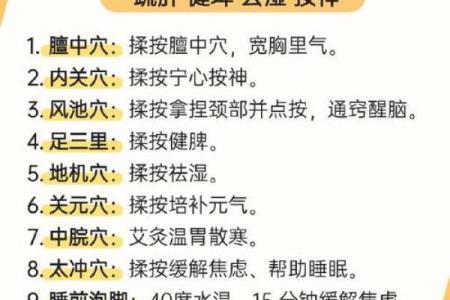

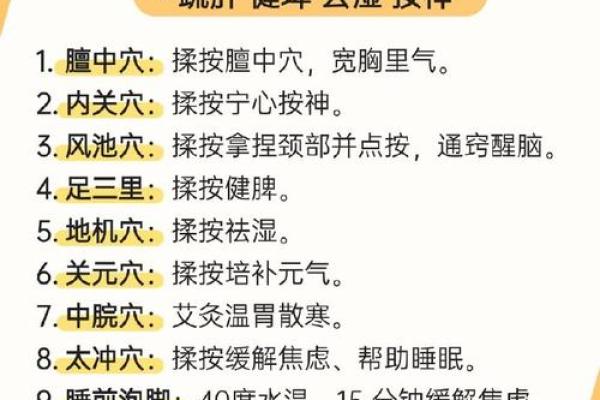

清明节期间,春季养生尤为重要。由于天气逐渐变暖,人体的新陈代谢开始加快,气血运行更加旺盛,人体对外界环境的适应能力逐步提高。因此,春季养生注重疏通经络、调节气血、促进身体恢复活力。在饮食方面,清明时节,人们通常会食用一些具有清热解毒、滋阴润燥功效的食物。

例如,清明节的传统食物“青团”便是一道具有春季养生功能的食品。青团是用艾草、菠菜等植物叶子制成的,富含丰富的营养成分,如维生素C、叶绿素等,有助于增强免疫力、排毒养颜。此类食物适合清明节期间食用,不仅与季节相契合,也有助于人们在春季保持身体的活力与健康。

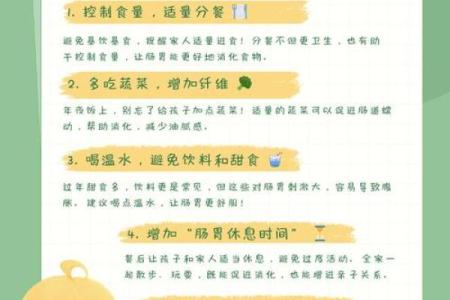

另外,清明时节气温逐渐上升,人体容易感到困倦、乏力。为了避免春困,人们可以适当增加对蔬菜、水果的摄入,增加维生素和矿物质的补充。此外,饮食中应减少辛辣油腻的食物,避免对脾胃造成负担,以促进身体的调节与恢复。

历史案例:两则典籍中的传统习俗

《礼记》记载,春秋时期,贵族们每年清明节都会举行祭祀活动,祭祀的对象包括先祖、神灵和土地神。祭祀的礼仪讲究庄重和有序,祭品丰富,仪式繁复,展示了古代人对自然和先人崇高敬意的表达。

在《周礼》中,也有相关记载,指出清明时节正是祭祀的黄金时期,祭祀活动与农耕息息相关。通过这种祭祀,农民祈求祖先保佑一年丰收,确保农田的耕作顺利进行。这一传统至今仍在中国许多地方保留着。

清明节的生活方式

在现代社会,清明节的传统习俗虽然有所变化,但其内涵依然得以传承。如今,清明节已不再仅限于祭祖扫墓,更多的城市居民选择在这个时节进行家庭聚会,亲自准备传统食品,分享家庭温暖。同时,随着人们对春季养生的重视,越来越多的健康理念也渗透到了清明节的习俗中。现代人们在踏青、祭扫的同时,更注重饮食的健康和体质的调节,力求将传统习俗与现代健康理念结合,让清明节的庆祝活动既充满纪实感,又符合时代的潮流。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气