文化传统:走近古代农耕节令的历史背景

中国古代农耕社会的节令与自然变化紧密相连,反映了人们对天时地利的理解与尊重。节令作为农事活动的重要指引,贯穿了人们的生产、生活以及宗教信仰。从农耕的角度来看,这些节令不仅是季节变换的象征,更是与天文现象、气候变化紧密结合的文化产物。通过解析古代农耕节令的起源、传统习俗及其历史传承,我们可以更好地理解这一传统文化的深厚底蕴。

节令的起源:农耕与天文的结合

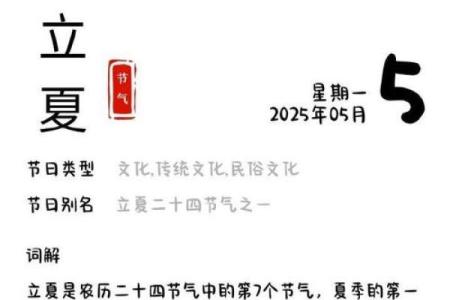

农耕节令的形成与农业生产密不可分。古代中国的农耕社会对于自然界的变化格外敏感,节令的设定正是为适应不同季节的气候变化与农事活动需要。在中国古代,人们依据天文现象来规划农事,特别是二十四节气的设立,正是基于太阳在黄道上的运行轨迹。这些节气不仅指导农田耕作的最佳时机,还与季节性的气候变化相对应。

例如,“立春”作为一年之始,意味着冬季的结束,春耕的开始。在《周礼》一书中,立春时节被描述为农事活动的起点,农民要开始播种,这一时刻意味着新的生命的萌发。此外,天文的变化也在节令的形成中发挥着至关重要的作用。例如,“秋分”和“春分”分别对应白昼与黑夜等长的现象,这不仅影响农事安排,还涉及到祭祀活动与天命的哲学思考。

传统习俗:饮食与活动的结合

随着农耕节令的延续,相关的传统习俗逐渐形成,这些习俗往往与节令的特征密切相关。古代农民通过这些习俗表达对自然的敬畏与对未来丰收的期许。节令不仅影响农业生产,还深刻影响了人们的日常生活与饮食。

举例来说,立秋节令时,人们会吃“秋果”如苹果、葡萄等,寓意着丰收与丰盈。立秋的习俗并不止于饮食,还包括各种民间活动,如“打秋千”和“秋游”,这些活动既是对秋天到来的庆祝,也是对过去劳作成果的放松与享受。而“冬至”节令,则是中国农耕社会中最为重要的节令之一。在这个时候,北方地区有吃饺子的习惯,象征着对新一年的祝福和祈愿。这些节令习俗不仅仅是季节变化的体现,更在于通过饮食和活动传递着人们对于丰收和安康的期盼。

历史案例:清明节与中秋节

清明节是与农业生产紧密相连的节令之一,这一节令起源于古代农耕社会对祖先的崇拜与祭祀的需要。在这个时节,农民会进行扫墓活动,祭祀祖先,以祈求丰收与安定。《礼记》一书中提到,清明时节是祭祖的良好时机,人们相信通过这一仪式能够得到先人的庇佑。同时,这个节令还与农事生产紧密相关,清明前后的气候条件适宜农作物的生长,传统的农事活动因此在这一时段展开。

中秋节则是另一个代表性的农耕节令,它不仅是农民庆祝丰收的时刻,也与月亮的变化紧密相关。在古代农耕社会,月亮的盈亏对农业生产有着重要影响,中秋节象征着丰收与团圆,表达了人们对美好生活的向往。《大元大一统志》记载,中秋节时人们会团聚一堂,共同赏月,表达对家族和睦与丰收的祝愿。在这一节令中,传统的饮食习惯如月饼的制作和食用,象征着团圆与丰收。

农耕节令在当代社会的延续

尽管现代社会的农业生产已经高度机械化,但古代农耕节令的传承仍然深刻影响着今天的文化生活。例如,二十四节气仍然被用来指导现代农民的农业活动,并且成为了文化传承的重要组成部分。如今,许多地方的农民仍然会根据节令来安排耕种和收获,并在节令到来时举行相应的庆祝活动。在城市中,很多人虽然不再直接从事农耕,但依旧通过庆祝这些传统节令,如春节、清明、中秋等,来感受传统文化的魅力,传承先人的智慧与精神。

这些农耕节令不仅仅是过去农业生产的时间表,更是人们与自然和谐相处的智慧结晶。它们通过饮食、活动和节庆传递着农耕文化的精神,至今仍然在中国的民间文化中占据着重要的地位。

起名大全

最近更新

- 2025年8月13日几点玉石开光仪式最合适 玉石开光仪式几点是吉时

- 今天适合生孩子吗 2025年8月13日是不是生孩子的好日子

- 2025年8月13日几点入殓吉利 入殓几点几分是吉时

- 今日是修建仓库吉日吗 2025年8月13日适合修建仓库吗

- 今日是做商贸吉日吗 2025年8月13日这天能做商贸吗

- 2025年8月13日几时祈求福气最好 祈求福气几点是吉时

- 今日是乔迁吉利吗 2025年8月13日是不是黄道吉日乔迁

- 2025年8月13日几点安装纱窗吉利 安装纱窗吉时查询

- 今天适合登记结婚证吗 2025年8月13日能登记结婚证吗

- 2025年8月13日几点上门提亲最合适 上门提亲几点是吉时

- 今天适合迁移灵柩吗 2025年8月13日宜不宜迁移灵柩吗

- 2025年8月13日几时拜见贵人最好 拜见贵人几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气