春节古诗中的农耕智慧与年味传承

春节,是中华民族最为重要的传统节日之一,承载着丰厚的文化底蕴和历史积淀。其悠久的历史不仅仅体现在节日的庆祝上,还深深植根于农耕社会的根基中。古代农耕智慧与年味的传承,尤其是在春节这一特殊时刻,展现得尤为显著。

农耕智慧的起源:天文与节令的结合

春节的起源与农耕文明密不可分。在古代,农业生产是人们日常生活的核心,而天文和节令则直接影响着农业的周期性。古人通过对天象的观察,制定了严格的农耕时间表。春节,作为农历新年的开始,恰好落在了冬季的末尾,意味着大地复苏,春耕即将开始。

春节的日期是依据农历的“冬至”后的第二个新月而确定的,这一时间点与农业生产息息相关。冬至过后,白天逐渐变长,气候回暖,为农民带来了新的希望。因此,春节不仅仅是对过去一年的总结,更是为新的一年播下希望的种子。在这段时间里,祭祀活动层出不穷,农耕社会的百姓通过祭祀天地、先祖来祈求丰收与安宁。古诗中对节令的描绘和对农业丰收的祈盼,反映了这一文化的核心。

传统习俗:饮食与活动的丰富内涵

春节的传统习俗既是对农耕智慧的延续,也是年味传承的重要体现。首先,春节的饮食文化充满了象征意义。春节时食物的选择,不仅讲求美味,更注重食物背后的寓意。例如,饺子代表“招财进宝”,鱼则象征“年年有余”,而年糕则寓意着“年年高升”。这些食物与农耕社会的丰收有着密切关系,它们不仅满足了人们的味蕾,更是对未来一年丰收的期盼。

此外,春节期间的传统活动,如舞龙舞狮、放鞭炮、贴春联等,都是为了驱邪避祟、迎接新的一年的到来。舞龙舞狮是古代庆祝丰收的重要活动,象征着驱除灾难,保佑来年风调雨顺。这些活动本质上来源于农耕社会的祭祀仪式,是对农耕智慧的延续与创新。

唐代的春节习俗

唐代是中国历史上文化和经济高度发展的时期,春节的庆祝活动在这一时期得到了进一步的丰富和发展。在唐代,春节被视为最为重要的节日之一,朝廷和百姓都会举行盛大的庆典。唐代诗人王建在《春节》一诗中提到:“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,这不仅反映了唐代人对春节的重视,也表现了他们对天命与农耕岁月轮回的深刻理解。唐代的春节庆典融入了大量的民间风俗,例如舞龙舞狮、祭祖活动、放烟火等,展示了农耕文化对节庆的深远影响。

宋代的春节习俗

宋代,春节习俗已经相当成熟,并且具有很强的地方特色。在这一时期,春节的庆祝活动不仅仅局限于家庭和村落,整个城市也充满了节日的气氛。宋代诗人苏轼在《元日》中写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”。这首诗描绘了春节的热闹景象,以及节令转换带来的气候变化,反映了农耕文化中春耕即将开始的现实。宋代春节的民俗活动中,许多都是与农业生产紧密相关的祭祀与庆祝活动,如祭祀土地神、春耕仪式等,这些活动承载着农耕智慧,体现了对丰收的祈愿。

春节习俗的当代延续

进入现代,尽管社会发生了巨大变化,但春节的传统习俗依然得到了传承和发扬。在农村,春耕依然是人们的重要活动,而春节则成为了这一切的起点。城市里,尽管农业生产的直接联系减弱,但春节依然保持着强烈的文化色彩。年夜饭、红包、放鞭炮、春联等习俗依旧是家庭团圆的重要标志,体现了人们对美好生活的向往。

在现代的春节庆祝中,越来越多的家庭注重健康饮食和环境保护,许多地方已经减少了烟花爆竹的使用,取而代之的是更加环保的庆祝方式。然而,春节的根基,依然是源自农耕时代对自然、天文的理解和对丰收的渴望。通过对传统习俗的传承,春节不仅仅是一个节日,它也成为了连接过去与现在的文化纽带。

起名大全

最近更新

- 2025年8月13日几点玉石开光仪式最合适 玉石开光仪式几点是吉时

- 今天适合生孩子吗 2025年8月13日是不是生孩子的好日子

- 2025年8月13日几点入殓吉利 入殓几点几分是吉时

- 今日是修建仓库吉日吗 2025年8月13日适合修建仓库吗

- 今日是做商贸吉日吗 2025年8月13日这天能做商贸吗

- 2025年8月13日几时祈求福气最好 祈求福气几点是吉时

- 今日是乔迁吉利吗 2025年8月13日是不是黄道吉日乔迁

- 2025年8月13日几点安装纱窗吉利 安装纱窗吉时查询

- 今天适合登记结婚证吗 2025年8月13日能登记结婚证吗

- 2025年8月13日几点上门提亲最合适 上门提亲几点是吉时

- 今天适合迁移灵柩吗 2025年8月13日宜不宜迁移灵柩吗

- 2025年8月13日几时拜见贵人最好 拜见贵人几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

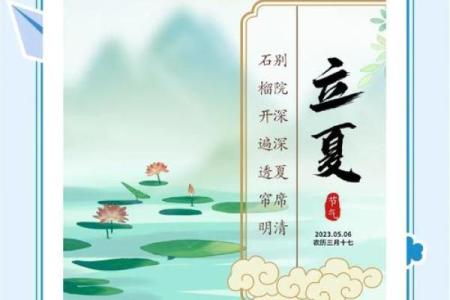

- 节气