春节养生秘笈:如何通过饮食调养度过寒冬

寒冬时节,气候寒冷,人体的阳气逐渐收敛,体内的新陈代谢也会变得缓慢。如何通过饮食调养度过这个寒冷的季节,成了古人非常关注的问题。在古代农耕文化和天文知识的影响下,饮食调养成为了冬季养生的一项重要内容。我们可以从传统习俗的角度出发,结合经典文献和历史案例,探讨如何通过饮食来提高身体抵抗力,渡过寒冷的冬季。

冬季养生的起源:农耕与天文的影响

冬季养生的理念可以追溯到中国古代农耕文明的兴起。中国古人通过长期的观察总结出,冬季是阳气潜藏、阴气盛行的时节。此时,人体应顺应自然规律,采取进补阳气、增强体力的方式来对抗寒冷天气对身体的侵害。

从天文角度看,冬季是太阳最远离地球的时候,日照时间短,气温低。古代的天文学家发现,随着太阳位置的变化,地球上的气候也发生了显著的变化。这一认识促使古人开始更加注重冬季的养生,尤其是通过食疗来增强体内的阳气。正因为如此,古人提出了冬季要“养藏”的理论,强调通过饮食调节内脏的功能,防止寒冷天气对身体的伤害。

传统习俗:冬季饮食的调理

中国古代有许多与冬季养生相关的传统习俗,尤其是在饮食方面。例如,腊月和春节期间,人们常常食用一些高热量、富含蛋白质和脂肪的食物,以增强身体的抵抗力。传统的腊八粥,就是一种富含多种食材的滋补食品,常用糯米、红豆、枸杞、桂圆、花生等材料煮成,既可以温补身体,又有助于增强免疫力。

除了腊八粥,冬季还有一些传统的“补阳”食物,如羊肉、牛肉、鸡肉、黑枸杞、山药等。羊肉被认为是“温补”食物,有助于散寒和滋补肾阳。人们习惯在寒冷的冬季食用羊肉火锅或者羊肉汤,以帮助身体抵抗严寒。鸡肉则具有补气养血的作用,尤其是炖鸡汤时,加入枸杞、当归等中药材,能够帮助调养身体。

东汉时期的冬季食补

东汉时期,医学家张仲景的《伤寒杂病论》对冬季养生进行了详细的阐述。在书中,张仲景提到:“冬季宜食温补之品,避免寒凉。”他特别推荐了以羊肉、桂圆、枸杞等为主的食物,强调这些食物能够增强体内的阳气,抵御寒冷。此外,张仲景还提到,冬季应避免过度进食寒凉食物,以免伤害脾胃。通过这些食疗方法,古人能够保持体内的平衡,增强免疫力。

唐代的冬季养生

唐代的医学家孙思邈在《千金要方》中,也提到冬季饮食调养的重要性。他指出,冬季养生重在“温补”,食物应以“温性”食物为主。孙思邈提到,冬季最好的食补方式是炖汤,尤其是加入了党参、黄芪、枸杞等药材的炖汤,不仅能够补充身体所需的营养,还能增强体力、预防感冒。唐代的这种食疗观念对后世有着深远的影响,至今仍然被很多人推崇和实践。

冬季食补的延续

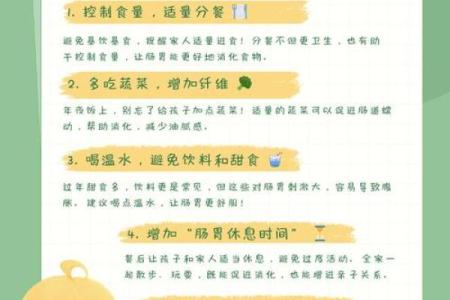

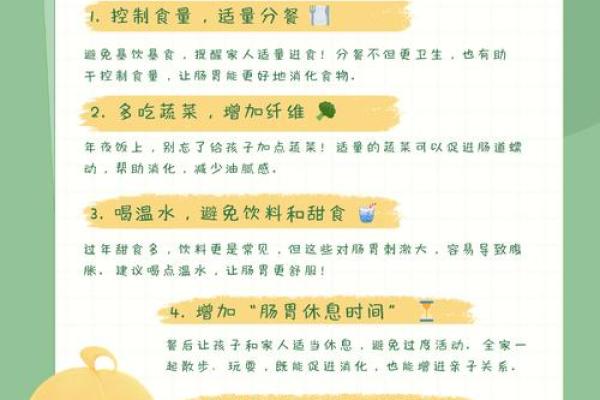

到了现代,冬季食补的理念依然没有改变,尤其是在中国,传统的食疗方式在现代社会中仍然广泛存在。现在的冬季饮食除了继续推崇羊肉火锅、鸡汤等滋补食品外,还结合了现代营养学的观点,强调均衡饮食、合理搭配。例如,除了高蛋白的食物,还要适量摄入富含维生素和矿物质的蔬菜水果,以增强身体的免疫力。

现代社会的快节奏生活使得许多人忽视了冬季食补的重要性,但越来越多的人开始重视传统的冬季养生理念,尤其是在节令变换时,餐桌上常常会出现与季节相关的传统食物。这种饮食文化的传承不仅是对传统文化的尊重,也体现了现代人对健康的关注。

通过这些历史案例和现代实践,我们可以看到,饮食调养作为一种传统的养生方式,在中国文化中有着悠久的历史。无论是从古代的天文和农耕知识,还是通过历代名医的智慧,饮食调养都成为了寒冬季节保持身体健康的重要手段。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气