探索秋收节的农耕文化意义

秋收节是中国传统的节庆之一,历经千年发展,深深植根于农耕文化的土壤中。它不仅是庆祝丰收的时刻,更是农耕文明与自然和谐共生的象征。这个节日融汇了天文与农业的智慧,凝聚了无数代农民的辛勤劳作与对自然的尊敬。

起源与农耕天文的结合

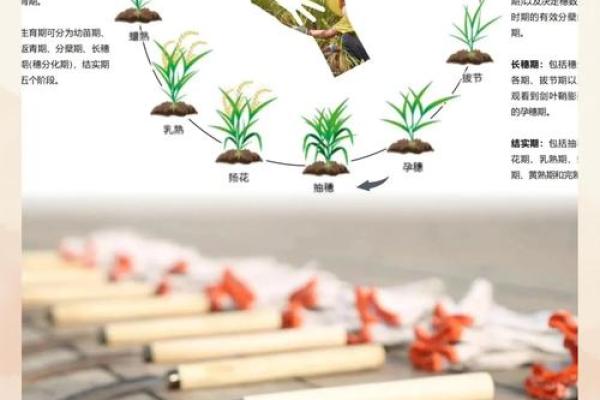

秋收节的起源与农耕社会息息相关。中国古代社会依赖农业生产,节令变化与天文历法紧密相连。秋收节通常是在农田收获的季节举行,标志着一年一度的丰收时刻。根据中国农历,秋季是五谷成熟的时期,尤其是在秋分前后,昼夜平衡,万物成熟,是收获的最佳时机。

天文学在秋收节中的作用不容忽视。在古代,农民依靠天象来决定播种和收获的时机。秋分作为二十四节气中的一个重要节点,标志着秋天的正式开始。根据《周礼》中的记载,古人对天文现象的观察尤为重视,秋分时,白昼和黑夜几乎等长,这一自然现象对农民而言,既是时令的象征,也是决策的依据。秋收节的庆祝,正是在这一时刻,农民们通过祭祀和庆典表达对天地的感恩。

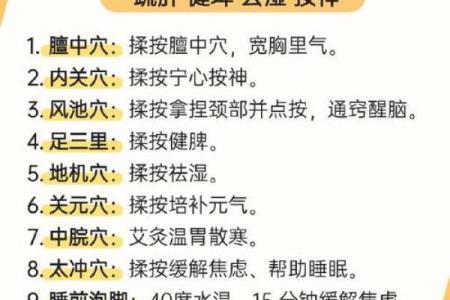

传统习俗中的饮食与活动

秋收节的传统习俗丰富多彩,饮食与活动是其中的重要组成部分。自古以来,秋收节与祭祀活动紧密相连。祭天祭祖是秋收节的核心仪式之一。通过祭天,农民表达对大自然的敬畏和感恩,同时也祈求来年风调雨顺、五谷丰登。《礼记》中提到,农民要在丰收时节举行祭天仪式,借此表达对神灵的感谢与敬畏。

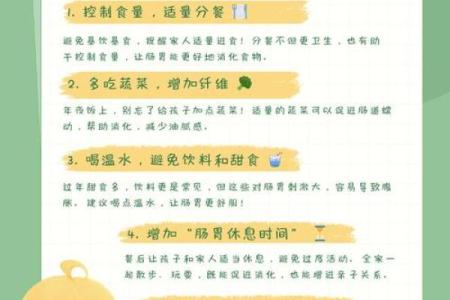

秋收节期间,传统的饮食习俗也体现了季节性的特色。传统上,秋季的丰收让人们能够享受各种新鲜的农产品。农民们常常会准备丰盛的祭品,包括新米、五谷、秋果等,供奉给祖先和神灵。这个过程不仅是对过去一年的辛勤劳作的总结,也是对未来丰收的祈愿。

在活动方面,秋收节的庆祝方式多种多样。除了传统的祭祀仪式,还包括了舞龙舞狮、打秋千、篝火晚会等民间活动。这些活动不仅体现了庆祝丰收的欢乐,也展现了农耕社会的团结与共同体精神。在这些活动中,农民们通过集体庆祝、相互帮助,传递了丰富的文化价值与社会情感。

历史案例:商代与唐代的秋收节

商代的秋收节庆祝活动可以通过甲骨文的记载了解。当时的祭祀仪式主要由王室主持,祭天和祭祖活动极为隆重。商代的农耕社会非常重视天文现象的观察,秋季的收获象征着大地的恩赐。在甲骨文中,多次提到与秋分相关的祭祀活动,显示出早期农业社会对自然和天文规律的深刻理解。

唐代的秋收节同样有着浓厚的文化底蕴。唐代是中国历史上最为繁荣的时期之一,农业发展迅速。秋收节在唐代的庆祝活动中体现得尤为突出。当时的秋收节已不只是一个单纯的农业节日,它融入了政治、文化和社会生活的各个方面。唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》一诗中提到“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,这反映了秋天丰收的景象和秋收节的文化氛围。

保持传统与创新融合

在现代社会,秋收节不仅仅是一个农业节庆,它已经成为了一个文化和社会的象征。如今,许多地方的秋收节庆祝活动不仅保留了传统的仪式,还融入了现代元素。比如,在一些城市,秋收节期间会举办农产品展销会,展示地方特色的农产品,这样既传承了农耕文化,又促进了地方经济的发展。

此外,现代的秋收节活动也不再局限于乡村,许多城市也开始举行相关的庆祝活动,甚至举办大型的文化演出和艺术展览,向公众普及农业知识和农耕文化的价值。这种现代化的传承方式不仅让传统文化得以保存,更使其在现代社会中焕发出新的生机与活力。

秋收节作为一个历史悠久的节日,它的文化内涵和传统习俗已渗透到中国社会的方方面面。从古代的天文农业知识到今天的文化庆典,秋收节见证了中国农耕文化的悠久历史和时代变迁。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气