立冬与养生:冬季保养的关键时刻

随着冬季的到来,立冬不仅是季节的变换,也是养生的关键时刻。从古代农耕文化到现代的生活方式,立冬一直被视为调整身体与自然节律的最佳时机。本文将结合历史与现代的传承,探讨立冬养生的重要性及其习俗。

立冬与农耕文化的关系

立冬起源于中国农耕社会的时间划分,它是二十四节气中的一个重要节气,意味着寒冷的季节正式开始。在农耕社会,立冬代表着收获的结束和新一轮农忙的开始。因此,立冬期间的养生不仅仅是关注身体健康,更是顺应自然变化、迎接严寒的挑战。

在古代,立冬是庄稼人最重视的节气之一,因为此时寒冷天气来临,农田的工作告一段落,农人开始准备冬季的储备。传统习俗中,农民会在这时进行祭祀,祈求丰收和来年的好收成。这种祭祀活动不仅代表着人们对自然的敬畏,也让人们在冬季来临之前做好身体和生活上的准备。

饮食习惯与传统活动

立冬时节,饮食上的养生成为人们关注的重点。根据传统的中医理论,冬季属水,寒冷的气候容易损伤人体的阳气,因此此时更应注重补充身体所需的能量和温暖。古人讲究“冬吃萝卜夏吃姜,不劳医生开药方”的养生智慧,认为冬季应多吃富含营养的食物,如羊肉、牛肉、红枣、桂圆等,这些食物可以滋补身体、增强免疫力。

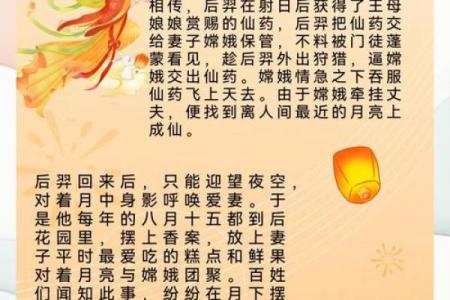

另外,冬季的活动也有一定的讲究。传统习俗中,立冬时节,人们会进行“冬至祭”或“冬令进补”等活动,以求身体更加健康。冬季的运动推荐做些舒缓的活动,比如太极、散步等,以保持身体的活力与灵活性。许多地方还有立冬吃饺子的习惯,这不仅是对传统文化的传承,也是聚集家庭团圆的一种方式。

唐代的冬季保健

唐代的医学典籍《千金方》记载了许多关于冬季养生的知识,指出冬季应当注意保暖,避免寒气入侵。唐代人认为冬季是身体养精蓄锐的时节,这一时期不宜进行剧烈运动,而应注重休息与内养。此外,唐代人还注重食疗,冬季食物中的补益成分被认为能帮助身体调节阳气,从而抵抗寒冷。

根据《千金方》中的建议,唐代的养生之道是“早睡晚起,必适寒暖”,即强调冬季的养生要根据自然规律调整作息,并在饮食上做到均衡、温补。这种健康的生活方式不仅延续至今,很多人仍然会按照这一方法调节自己的生活习惯。

明清时期的冬季习俗

在明清时期,冬季养生的理念更加细化。《本草纲目》中提到,冬季要特别关注肾脏的保养,因为肾主藏精,是冬季养生的关键。明清时期的传统中,冬季饮食重视滋阴补肾,推荐食用黑枸杞、黑豆、桂圆等食物,以增强体质和免疫力。同时,重视肾脏保养的活动也有“冬季泡脚”之说,人们相信泡脚能够帮助促进血液循环、舒缓疲劳并增强抵抗力。

在这个时期,冬季保健不仅仅依赖食疗,还与日常生活中的护理习惯紧密相连。古人根据天文和季节的变化调整自己的饮食和活动方式,充分体现了顺应自然、调和身体的理念。

立冬养生的当代实践

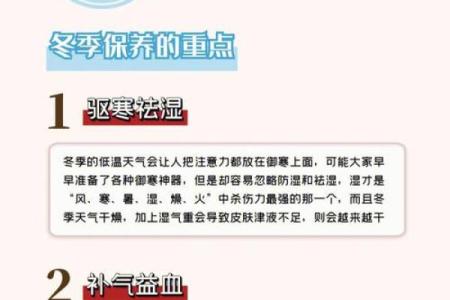

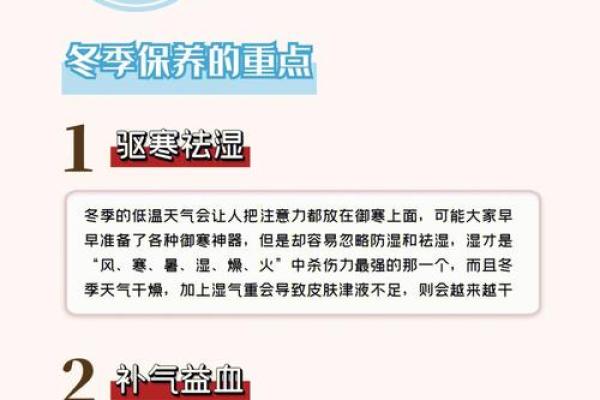

随着社会的进步,现代人对立冬养生的认识愈加深刻。如今的养生方法已不局限于饮食和活动的调整,还包括心理调节和现代医学的结合。在现代社会,气候变化更加剧烈,寒冷天气对身体的影响更为显著。因此,现代人更加重视冬季的皮肤护理、睡眠质量以及精神状态的保持。

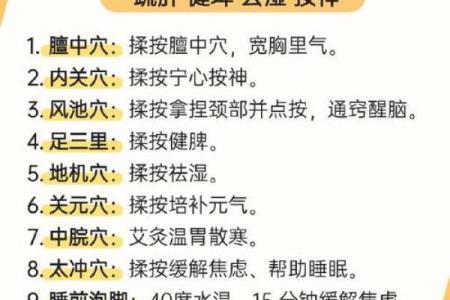

立冬时节,越来越多的人开始关注心理健康,学习如何减压和保持积极的心态。同时,随着科技的进步,运动器械和智能设备也成为现代人冬季养生的好帮手。冬季运动不仅限于传统的太极和散步,瑜伽、跑步、室内健身等方式逐渐受到年轻人的喜爱。

通过现代科技与传统养生理念的结合,立冬时节的养生方式变得更加多样化。人们不仅继承了古人的智慧,还通过现代的手段更好地调节自己的身体与心态,确保能够在冬季过得更加健康和舒适。

起名大全

最近更新

- 如何改变五土命格的命运密码,颠覆你对八字的认知

- 2025年10月30日(农历九月初十)乔迁日子合黄道没? 乔迁入宅吉日宜忌

- 2025年9月出海打鱼哪天最吉利 出海打鱼吉不吉利

- 兔字五行格局揭秘:如何洞悉你的性格密码?

- 2025年10月10日(农历八月十九)装修是好日子吗? 装修黄道吉日查询

- 2025年10月10日(农历八月十九)提车合不合适? 提车买车行吗?

- 9月开柱眼吉日有哪几天 9月开柱眼吉日一览表

- 2025年10月24日(农历九月初四)结婚是否合时宜? 办婚礼是好日子吗?

- 五行格局破解:你的性格弱点,如何改变命运走向巅峰?

- 2025年10月14日(农历八月廿三)是否适宜动土? 今日动土修造好吗

- 2025年9月坏垣黄道吉日 坏垣吉日查询

- 2025年10月09日(农历八月十八)装修合不合适? 装修动工是否合适宜?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气